Vol. 11, n. 2, ottobre 2025

TEORIE E MODELLI DIDATTICI

L’integrazione di competenze cognitive e non cognitive nel curricolo1

Berta Martini2 e Francesca Casadei3

Sommario

Dopo l’emanazione della Legge 19 febbraio 2025, n. 22, che introduce ufficialmente lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche, si è fatta più urgente la riflessione su come queste competenze possano essere promosse nella scuola senza farne un oggetto di insegnamento aggiuntivo. L’articolo affronta il problema da una prospettiva curricolare e avanza l’ipotesi che competenze cognitive, non cognitive e trasversali possano essere più facilmente integrate fra loro se si costruiscono architetture curricolari aperte, strutturate sul modello della rete.

Parole chiave

Competenze cognitive e non cognitive, Progettazione Curricolare, Curricolo Integrato.

DIDACTIC THEORIES AND MODELS

The integration of cognitive and non-cognitive skills into the curriculum4

Berta Martini5 and Francesca Casadei6

Abstract

Following the enactment of Law No. 22 of 19 February 2025, which officially introduces the development of non-cognitive and transversal skills in the curricula of educational institutions, there is an urgent need to reflect on how these skills can be promoted in schools without making them the subject of additional teaching. The Article addresses the issue from a curricular perspective and puts forward the hypothesis that cognitive, non-cognitive and transversal skills can be more easily integrated if open curricular architectures are built, structured on a network model.

Keywords

Cognitive and non cognitive skills, Curriculum Design, Integrated Curriculum.

Competenze cognitive e non cognitive nel curricolo scolastico

In questo contributo affrontiamo il problema dell’integrazione delle competenze non cognitive e trasversali (NCSeT) nel quadro delle finalità del curricolo scolastico, evitando programmi formativi ad hoc e favorendo la strutturazione di forme curricolari aperte e integrate.

Per esigenze di focalizzazione rinunciamo a discutere alcune questioni rilevanti che richiederebbero una trattazione troppo estesa. In particolare, non affronteremo la questione relativa alla concettualizzazione delle non cognitive skills (che cosa si intende con questo termine, qual è il loro rapporto con le life skills e con le character skills), e non prenderemo neppure in esame i framework teorici che fanno da riferimento per l’individuazione di set determinati di non cognitive-, character- o soft skills. Su queste questioni rinviamo brevemente a Baldacci (2024) e a Chiosso, Poggi e Vittadini (2021).

La questione che intendiamo affrontare rinvia all’introduzione della Legge 19 febbraio 2025, n. 22. Essa sancisce formalmente una prassi che nella scuola ha trovato da tempo un proprio riconoscimento e proprie forme di attuazione. Se infatti chiedessimo agli insegnanti un parere su questo provvedimento, con ogni probabilità ci risponderebbero che l’attenzione alle NCSeT è già per loro una consuetudine, un’istanza sottesa a quelle, più generali, dello sviluppo multilaterale degli allievi e, parallelamente, dello sviluppo del Paese.

Tale consuetudine si è strutturata lungo circa un ventennio, sulla base dell’adesione a documenti europei che, muovendo dalla constatazione di una correlazione positiva tra queste competenze e il successo formativo e professionale (Heckman e Kautz, 2016), hanno rappresentato un riferimento ineludibile per il lavoro scolastico. Tra questi, la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE del 2006, che presenta le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente. Queste ultime, come recita la Raccomandazione, sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione e si caratterizzano come competenze per la vita.

Com’è noto, esse sono state assunte come orizzonte di riferimento e finalità generali del processo di istruzione nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo, nel 2012, e successivamente nel documento Indicazioni Nazionali e nuovi scenari del 2018. Ancora, nel 2016, il Consiglio d’Europa, con il documento Competences for democratic culture. Living together as equals in culturally diverse democratic societies, indica le competenze, le abilità e le conoscenze che le persone dovrebbero sviluppare nel corso della formazione di base per consentire una corretta convivenza democratica.

Tra queste troviamo la capacità di apprendere in modo autonomo, ossia la capacità di perseguire, organizzare e valutare il proprio apprendimento, in base alle proprie esigenze e in modo autoregolato; le capacità di pensiero analitico e critico, necessarie per analizzare materiali di qualsiasi tipo (ad esempio testi, argomenti, interpretazioni, questioni, eventi, esperienze) e per formulare giudizi in modo sistematico e logicamente coerente; l’empatia, intesa come capacità di cogliere e comprendere non solo le percezioni, i pensieri e le convinzioni degli altri, ma anche le loro emozioni, sentimenti e bisogni; le capacità di flessibilità e l’adattabilità, necessarie per adeguare i propri pensieri, sentimenti o comportamenti in modo coerente ai nuovi contesti e alle nuove situazioni, in modo da poter rispondere in modo efficace e appropriato alle sfide, alle richieste e alle opportunità che si presentano. Le capacità di cooperazione e la capacità di risoluzione dei conflitti, necessarie per partecipare con successo ad attività, compiti e iniziative condivise con gli altri.

Nell’ultimo decennio, inoltre, la politica scolastica italiana ha elaborato una serie di interventi centrati sulle competenze trasversali. Si pensi alla legge n. 92 del 20 agosto 2019, Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica, o al DM 774 del 4 settembre 2019, Linee Guida in merito ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). Tali provvedimenti, ameno sul piano teorico, fanno emergere in tutta la loro importanza le competenze trasversali, peraltro mettendole giustamente in rapporto con lo statuto epistemologico delle discipline.

Occorre osservare, tuttavia, che questi provvedimenti hanno costituito per la scuola un riferimento per lo più ideale, capace certamente di orientare le direzioni educative del lavoro scolastico e magari ampliare lo spettro delle finalità a cui tendere, ma meno in grado di incidere strutturalmente sulla progettazione del curricolo e delle esperienze di apprendimento che lo compongono.

D’altra parte, lo sviluppo cognitivo e socio-emotivo degli allievi a cui la scuola deve tendere richiede uno sforzo complessivo che coinvolge tutti gli aspetti, pedagogici, didattici e organizzativi della problematica formativa. Pertanto, dal punto di vista didattico, uno degli interrogativi più rilevanti che l’attuazione della legge 19 febbraio 2025, n. 22 pone alla scuola è comprendere come queste competenze possano essere promosse organicamente, senza farne un oggetto di insegnamento aggiuntivo né rivestire un ruolo accessorio rispetto alle competenze disciplinari.

Dal nostro punto di vista, è utile affrontare la questione dalla prospettiva del curricolo. Questo ha il vantaggio di spostare l’attenzione dalla singola attività formativa alla progettazione curricolare come sistema di attività formative.

Ci chiediamo, in particolare, «quali forme curricolari» favoriscano strutturalmente l’integrazione di competenze cognitive, non cognitive e trasversali. Dare priorità alle forme curricolari, infatti, ci permette di considerare la scelta di specifiche NCSeT relativamente indipendente dalla struttura curricolare, per farla dipendere, invece, da due determinanti: le finalità educative alle quali gli insegnanti scelgono di aderire e che riguardano tanto la direzione intellettuale quanto quella socio-affettiva dell’educazione; le opzioni su architetture e formati didattici (Calvani, 2011) delle esperienze di apprendimento (Martini, 2021).

Peraltro, la pluralità dei framework per la definizione di set determinati di NCSeT e delle loro articolazioni interne rende arduo, per gli insegnanti, individuarle univocamente, né, d’altra parte, ciò sarebbe auspicabile. Una tassonomia predefinita di livelli di NCSeT comporterebbe infatti il rischio di interpretarle in senso performativo anziché integrarle e promuoverle in maniera collaterale alle competenze cognitive. Il che tenderebbe a strutturare le competenze non cognitive come apprendimenti di specifiche abilità (o protoapprendimenti) anziché come abitudini di pensiero e di azione (o deuteroapprendimenti) (Baldacci, 2024).

Nel concreto lavoro di progettazione curricolare è pertanto preferibile che l’insegnante subordini l’individuazione delle NCSeT, eventualmente attinte dai diversi framework conosciuti, alla strutturazione epistemica e didattica delle situazioni di apprendimento. Per fare questo occorre disporre di una forma aperta e flessibile di curricolo e di situazioni didattiche, fondate sia da un punto di vista pedagogico sia da un punto di vista epistemico, che facciano agire competenze sia cognitive sia non cognitive e trasversali.

Questo approccio permette di mantenere in primo piano la dimensione epistemica della progettazione curricolare, rintracciando in ciascun dominio disciplinare quelle NCSeT che contenuti e prassi del dominio fanno agire.

Beninteso, questo non significa pensare unicamente a situazioni di apprendimento disciplinari. Al contrario, situazioni multidisciplinari e interdisciplinari, anche extracurricolari, favoriscono il coinvolgimento di una pluralità di contenuti epistemici, di metodi e prassi che potranno mobilitare uno spettro più ampio di NCSeT.

Analogamente, attività a-disciplinari, ad esempio attività centrate sulla dimensione socio-affettiva dell’esperienza, potranno costituire ulteriori possibilità per un’estensione significativa del curricolo. Ci preme tuttavia ribadire che un’attenzione didattica particolare va diretta a evitare il rischio di separazione tra una «preesistente» architettura disciplinare del curricolo, per lo più diretta a promuovere le competenze cognitive, e una giustapposta architettura curricolare, una sorta di programma ad hoc, per promuovere le NCSeT.

In sintesi, occorre pensare forme curricolari che strutturalmente siano capaci di:

- coniugare l’apprendimento disciplinare, con il corredo di contenuti, abilità e competenze proprie del dominio, con l’apprendimento di NCSeT;

- evitare di fare delle NCSeT un insegnamento specifico, ossia di fare corrispondere all’apprendimento di NCSeT l’insegnamento diretto di queste;

- disporre di situazioni di apprendimento basate su una pluralità di architetture e formati che favoriscano la mobilitazione di NCSeT;

- interpretare le ordinarie esperienze curricolari, rivolte alla promozione di competenze cognitive, come contesti di esercizio anche delle competenze non cognitive e trasversali;

- affidare alle ordinarie esperienze curricolari la promozione collaterale delle NCSeT.

L’ipotesi che avanziamo e che nel seguito contestualizzeremo, a titolo esemplificativo, rispetto all’insegnamento di una specifica disciplina di insegnamento, prevede:

- l’interpretazione delle non cognitive skills come abilità caratteriali modificabili attraverso il processo formativo (Heckman e Kautz, 2016) e come abiti mentali o disposizioni durevoli (Baldacci, 2024);

- l’adozione di forme aperte e flessibili di progettazione curricolare strutturate sul modello della rete (Martini, 2021).

Se pensiamo alle forme curricolari che agiscono solitamente nella scuola, dobbiamo riconoscere che nella maggior parte dei casi esse sono di tipo lineare, strutturate a partire da obiettivi predefiniti e secondo un’architettura sinottica che correla cartesianamente contenuti di insegnamento, tipi di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze) e unità didattiche (tabella 1).

Tabella 1

Forme lineari sinottiche del curricolo, strutturate per obiettivi predefiniti

|

Disciplina/Ambito disciplinare/Ambito educativo |

||||

|

Contenuti |

Obiettivi generali |

Obiettivi specifici |

UdA |

|

|

... |

... |

... |

... |

|

|

... |

... |

... |

... |

|

|

Disciplina/Ambito disciplinare/Ambito educativo |

||||

|

Nuclei fondanti |

Conoscenze |

Abilità |

Traguardi di competenza |

Attività didattiche |

|

... |

... |

... |

... |

... |

Questo tipo di formato è espressione di un modo di concepire il curricolo come dispositivo teorico che emerge dalla connessione tra determinati obiettivi predefiniti e la progettazione che dà attuazione a questi indirizzi (in termini di contenuti, spazi, tempi, metodi, ecc.). Se anziché optare per una concezione teorica optiamo per una concezione fattuale ed empirica del curricolo e lo interpretiamo come il sistema delle esperienze didattiche dell’allievo che sono progettate per lui dalla scuola (Stenhouse,1977), anche in connessione con esperienze extracurricolari, allora è possibile tendere verso architetture non lineari e aperte. In questo caso, infatti, così come avviene nel concreto della vita scolastica, non si parte da obiettivi predefiniti, ma dalla progettazione di un sistema di situazioni didattiche capaci di mobilitare negli allievi una molteplicità di risorse interne (cognitive, non cognitive, trasversali). E allora: a quale modello di curricolo è opportuno tendere?

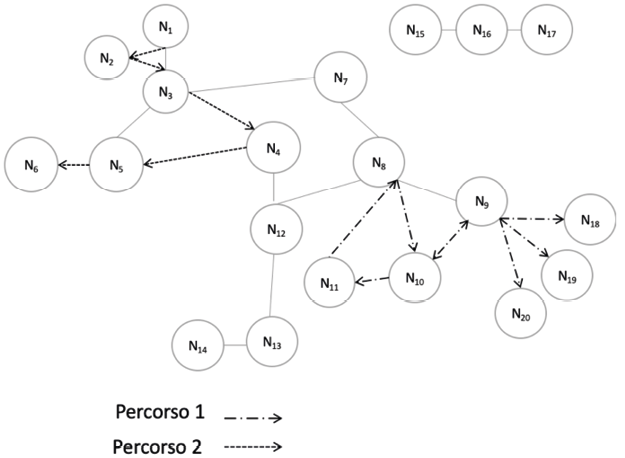

Secondo le nostre ricerche, verso un modello teorico-processuale di Curricolo Integrato (Martini, 2021) plasmato sul modello della rete come modello rappresentazionale di un sistema aperto e interconnesso. Secondo questo modello, il curricolo si compone di «nodi-esperienza» (progettati in base a diverse variabili: epistemiche, metodologiche, formative, ecc.) che costituiscono i «nodi di una rete»; i link che connettono i nodi tra loro individuano i legami tra le esperienze (legami epistemici, legami determinati dalla convergenza verso certi obiettivi, legami determinati dai contesti di riferimento, ecc.); infine, i «cammini» interni alla rete individuano possibili percorsi formativi.

In base a questa rappresentazione, ogni nodo-esperienza resta definito sulla base di determinate opzioni didattiche che riguardano le diverse dimensioni di integrazione del curricolo (integrazione tra discipline, metodi, tipi di competenze, ecc.), mentre il curricolo risulta definito dai possibili cammini ottenuti per interpolazione di questi nodi (figura 1).

Figura 1

.

Forma reticolare del curricolo strutturata per obiettivi aperti.

Questa rappresentazione ci consente di includere nel curricolo qualsiasi esperienza, dalla più tradizionale alla più innovativa, variando correlativamente il «valore» delle variabili che fanno di quell’esperienza un nodo-esperienza. Tale nodo sarà:

- centrato su certi nuclei epistemici, sia contenutistici sia prasseologici, rilevanti rispetto alla componente disciplinare del curricolo;

- strutturato su metodi didattici e pratiche di insegnamento, tradizionali o innovative, ma comunque capaci di mobilitare e promuovere le disposizioni interne degli allievi;

- connesso ad altri nodi-esperienza, siano essi intra-disciplinari, inter-disciplinari o a-disciplinari.

In sintesi, se il curricolo è sistema di esperienze allora può essere pensato come una rete di nodi-esperienza di cui, attraverso scelte progettuali, sono definiti:

- contenuti (disciplinari o interdisciplinari);

- modalità di azione (più erogative o più interattive);

- spazi e materiali (più o meno strutturati);

- tempi (più o meno estesi);

- strategie (individuali, collettive, tradizionali, innovative).

Da un punto di vista processuale, a partire dal curricolo scolastico, e con riferimento a un repertorio di NCSeT ritenute rilevanti, occorre:

- selezionare contenuti di conoscenza rilevanti;

- partire, anziché da obiettivi predefiniti, dalla progettazione dei nodi-esperienza capaci di mobilitare le competenze possedute e favorire la strutturazione di nuove competenze;

- chiedersi che cosa di cognitivo, non cognitivo o trasversale, fanno agire negli allievi le attività su cui si struttura il nodo-esperienza, per ricavarne obiettivi convergenti rispetto alla progettazione curricolare;

- connettere ciascun nodo-esperienza ad altri (di altre discipline, percorsi educativi, progetti, ecc.).

In sintesi, la possibilità di connettere nodi-esperienza secondo un modello reticolare di curricolo permette di integrare all’interno di ciascun nodo-esperienza lo sviluppo di competenze cognitive e NCSeT. La connessione tra nodi consente inoltre di costruire percorsi didattici aperti (si possono aggiungere o togliere nodi o si possono variare i cammini interni); integrati (si possono includere contenuti di diverse discipline, ambiti educativi, progetti extrascolastici o si possono includere nodi-esperienza a-disciplinari) e convergenti (si possono considerare diversi tipi logici di apprendimento a cui mirare, si può attingere a quello che già si fa a scuola e considerarlo come un contesto di azione per la promozione di NCSeT; si possono ricondurre le attività di ciascuno dei nodi-esperienza a obiettivi preesistenti del curricolo).

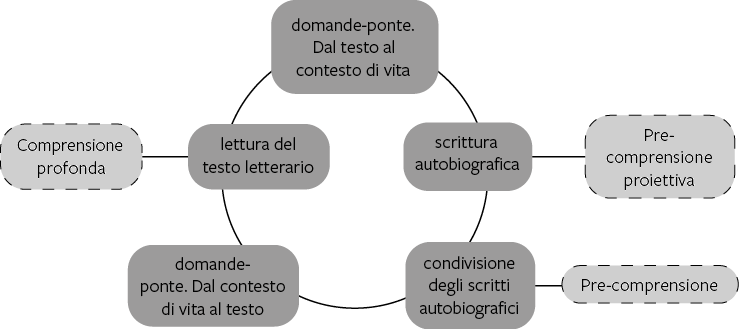

Per chiarire, nel seguito presentiamo, a titolo esemplificativo, un esempio di costruzione di un nodo-esperienza relativo all’insegnamento dell’italiano in una classe della scuola secondaria di primo grado. L’esempio traccia un percorso didattico, costituito da più esperienze in connessione tra loro, rappresentato dallo schema riportato nella figura 2.

Figura 2

Articolazione del nodo-esperienza relativo all’insegnamento di italiano.

I nodi della rete: esempio di strutturazione di un percorso didattico di insegnamento dell’italiano

Assumendo una prospettiva a dominanza disciplinare e incentrando la riflessione sulla disciplina di italiano, è opportuno chiedersi innanzitutto quali strutture, concetti e nuclei fondanti possano rappresentare i principi organizzatori intorno ai quali strutturare i contenuti di sapere come campo di esperienze rilevanti per l’impegno cognitivo, ma anche emotivo ed esistenziale degli allievi, al fine della formazione della persona in tutti i suoi aspetti (padronanze disciplinari, cognitive e non cognitive skills).

Occorre, a tal proposito, ripensare e interrogare la disciplina dell’italiano in riferimento alle sue diverse componenti: gli oggetti, il linguaggio, i metodi e le loro reciproche relazioni (componente epistemologica), la sua valenza formativa (componente pedagogica), la trasposizione in classe dei suoi contenuti (componente didattica) (Martini, 2011).

Come anticipato, adotteremo la forma della rete come modello rappresentazionale del curricolo e presenteremo un’ipotesi, seppur parziale, di strutturazione curricolare della disciplina di italiano, con particolare riferimento alla scuola secondaria di primo grado, attingendo, a scopo di illustrazione e documentazione, a materiale sperimentato in classe e a prodotti elaborati dai ragazzi.7

Circoscriviamo l’osservazione a uno specifico nodo-esperienza così da illustrarne le caratteristiche e documentare come la particolare esperienza didattico-formativa che il nodo sottende sia un tentativo di risposta a una progettazione aperta e problematica, in grado di integrare conoscenze, vita reale, competenze sia cognitive sia non cognitive.

Peculiarità fondante del nodo-esperienza è il fatto che, in quanto componente del percorso disciplinare di riferimento, esso è organicamente ancorato alla forma e alla struttura epistemica della disciplina stessa. Anticipiamo anzi che maggiore sarà la potenzialità del nodo di connettersi con altri elementi del dominio, più decisiva risulterà la possibilità di superare la frammentarietà delle esperienze didattiche e di strutturare progressivamente negli allievi abitudini, disposizioni durevoli, quindi competenze, sia cognitive sia non cognitive.

Dal punto di vista strutturale il nodo-esperienza che presentiamo è articolato in più esperienze/unità di lavoro. Esse possono essere interpretate come ulteriori nodi «interni» connessi tra loro secondo uno schema circolare (circuito) in cui il punto di partenza e di arrivo è il testo letterario (classico, moderno, contemporaneo).

La prima unità di lavoro prevede la lettura ad alta voce da parte dell’insegnante, finalizzata, attraverso l’immersione nel testo, a un’iniziale presa emotiva: il docente adotterà una situazione di tipo a-didattico, attraverso la devoluzione del sapere (Brousseau, 1998), facendo, per così dire, scomparire i suoi interventi sulla conoscenza, per stimolare nell’allievo una propria presa in carico del «problema» testo, quindi una relazione non mediata e di conseguenza un’implicazione personale (Casadei, 2020).

Il circuito all’interno del nodo-esperienza non muove dunque dalla comprensione del testo, ma considera quest’ultima come punto di arrivo, obiettivo dell’intero percorso: il cammino tra i nodi del circuito infatti riflette il percorso formativo dell’allievo, che, da un primo approccio al testo, approda alla conquista profonda del suo significato e alla penetrazione del senso come pertinente rispetto a sé.

Per poter giungere a tale appropriazione intima della parola letteraria, è opportuno che il cammino compiuto dall’allievo preveda un dispositivo capace di connettere il testo alla propria dimensione di vita poiché è soprattutto questa connessione a favorire la promozione di competenze non cognitive. Tra queste: la consapevolezza di sé e delle proprie emozioni, il pensiero critico e creativo, la comunicazione efficace, l’empatia e le relazioni significative. Il dispositivo, di tipo riflessivo, è quello di un sistema di domande («domande-ponte») che hanno la prerogativa (forse potremmo dire l’ambizione) d’introdurre un’ipotesi di pertinenza rispetto a sé, costruendo nessi, «ponti» appunto, tra la parola letteraria e la propria esperienza di vita (II unità di lavoro).

La forma delle domande-ponte può essere interrogativa o enunciativa (in questo secondo caso la domanda si configura come attivatore di scrittura). Distinguiamo due tipologie di domande-ponte: quella che, a partire dal testo, interroga il lettore e il suo mondo (domanda-ponte dal testo al contesto di vita) e quella che, inversamente, a partire dal lettore e dal suo contesto di vita interroga il testo (domande-ponte dal contesto di vita al testo).

Seguono, a titolo esemplificativo, formulazioni di domande-ponte (dal testo al contesto di vita), a partire dal componimento poetico Meriggiare di E. Montale (tabella 2).

Tabella 2

Domande-ponte dal testo al contesto di vita

|

Meriggiare (E. Montale, Ossi di seppia) |

Domande-ponte (dal testo al contesto di vita) |

|

Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d’orto... |

|

|

Nelle crepe del suolo... spiar le file di rosse formiche... |

|

|

Osservare tra frondi il palpitare... |

|

|

Sentire con triste meraviglia com’è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia... |

|

Di seguito l’elaborato, di natura autobiografica, di un ragazzo di scuola secondaria di I grado, prodotto in risposta a una delle domande-ponte (III unità di lavoro).

Con riferimento alla domanda-ponte: Qual è la mia muraglia?

La muraglia della mia vita è tutto il resto, tutto. Quello che so, quello che non so, gli altri, forse pure io. Sapere, non sapere; volere, non volere. Io non riesco a vedere, come un cieco, ma solo da un lato. Come ciò che non sai, che non vedi, che non senti, che non esiste. Tutto è niente e niente è tutto.

Costruisco una muraglia per difendermi. Ma forse è quella muraglia che mi circonda il cuore, che mi isola, che divide me e loro e mi spezza in tante parti, che mi divide, che mi taglia, come un coltello fa con il pane.

In tutto questo l’invasore sono proprio io, quello lì sono io, un invasore interno, un infiltrato, una talpa; un errore del sistema, un buco nel pavimento, un letto senza materasso, qualcuno senza anima, senza nulla.

La mia vita è un filo traballante, incerto forse sempre, sicuramente spesso insicuro, sfiducioso, senza fede, come una macchina senza motore, come una penna senza mina.

La mia vita è un filo in cui sono in equilibrio ma forse sono io che vedo un filo, magari è un pavimento infinito.

Ma c’è sempre quel burrone, quando credo di non esserci, quando mi faccio quelle stupide domande, quelle domande che farebbero prima a non esserci.

(V., scuola secondaria I grado, classe II)

La valenza formativa del percorso è attestata dal fatto che il lavoro sul sé, svolto attraverso il testo, favorisce il perseguimento di specifiche competenze non cognitive, contribuendo ad attivare un pensiero di tipo riflessivo e metariflessivo:

- Consapevolezza di sé e delle proprie emozioni. V., nonostante la domanda-ponte non lo richieda espressamente, struttura il proprio scritto con un focus sull’Io, arrivando a dire che probabilmente è lui la muraglia di se stesso. Occorre notare la reiterazione del pronome personale «io», spesso in posizione rilevante.

- Pensiero creativo e comunicazione efficace. Se rivolgiamo la nostra attenzione alla forma d’espressione che V. fa propria, riscontriamo un forte uso del livello connotativo del linguaggio, a documentare l’attivazione del pensiero creativo, che, lungi dalla coincidenza con il dicibile altrui, ricerca sentieri non battuti e personali per esprimere l’intensità e significatività del proprio mondo interiore.

- Pensiero critico. La parola letteraria viene utilizzata come una lente, attraverso cui guardare in modo critico e perspicace alla propria percezione di sé e della realtà: V. non solo legge Montale, ma si lascia anche leggere da Montale, in un dialogo vivo e drammatico. Gadamer (1983) infatti sottolinea che il significato di un’opera accade a condizione che l’opera sia inserita nel mondo del lettore, definendo la comprensione come un processo circolare (circolo ermeneutico), che, mediante cerchi concentrici via via più ampi, giunge alla fusione tra il mondo dell’autore e quello dell’interprete (fusione di orizzonti).

Il passo successivo all’interno del circuito (IV unità di lavoro) è il momento della condivisione, condotta con un setting d’aula che consenta di guardarsi in faccia (ad esempio secondo la modalità del circle time), in cui si propone ai ragazzi di leggere ad alta voce i propri scritti, o personalmente o in forma anonima. L’ascolto attivo di come lo stesso testo letterario «parla» ai propri compagni, illuminando aspetti, punti ciechi o aprendo nuove prospettive di appello alla vita, consente a ciascuno di passare da un’inevitabile e necessaria precomprensione di tipo proiettivo (trasferisco al testo ciò che vedo in me) a una comprensione più profonda, aperta a ulteriori sviluppi (sorprendo nel testo ciò che non avevo colto e in me ciò che, senza il testo e miei compagni, non avrei visto).

Il dialogo con il testo inoltre educa e dà forma, indicandone modalità e direzione, al dialogo tra gli allievi: alla base della relazione cioè non sarà la personale simpatia o antipatia, l’affinità o la diversità, la convergenza o divergenza di interessi o punti di vista, ma una capacità di comprensione profonda (empatia), originata dalla percezione di abitare lo stesso «giardino» del vivere, l’ethos della condizione umana (Frasnedi e Kovarski, 1998), così come documenta una ragazza, riflettendo sull’esperienza di condivisione vissuta in classe:

Non muoio quando sono io e molto spesso riesco ad esserlo pienamente solo a «cittadinanza» (momento in cui si condividono i propri scritti): quegli occhi sgranati, incuriositi, assetati di vita, assetati di me, mi osservano, mi scrutano, ansiosi di strappare la carta leggera che mi avvolge. In quel momento sono il più grande pacco di Natale, che la mamma non fa aprire, finché non arrivano tutti, sono la neve che ogni bambino si aspetta di vedere quando si affaccia alla finestra d’inverno.

(E., scuola secondaria I grado, classe I)

Il percorso, al fine di allargare ulteriormente il proprio orizzonte di comprensione, prevede di tornare al testo, interrogandolo a partire dalla particolare traiettoria che la parola letteraria ha compiuto in ciascuno.

In questa fase del circuito, il ponte che le domande dal testo al contesto di vita avevano costruito in direzione del vissuto viene ora ripercorso in senso contrario, cioè dal vissuto al testo (domande-ponte dal contesto di vita al testo, V unità di lavoro). Del resto, un dialogo si caratterizza per l’interazione e la reciprocità degli interventi da parte dei due interlocutori: il testo, quindi, ha la prerogativa di interrogare il lettore e il suo mondo di vita, ma anche il lettore con il bagaglio del proprio mondo (reso intellegibile dal testo) ha la possibilità di interpellare il testo (o anche l’intera opera di un autore) a partire dal riverbero suscitato in sé.

Segue un esempio di domande-ponte dal contesto di vita al testo (tabella 3).

Tabella 3

Domande-ponte dal contesto di vita al testo

|

Scrittura autobiografica (V. scuola secondaria I grado, classe II) |

Domande-ponte (dal contesto di vita al testo) |

|

La muraglia della mia vita è tutto il resto, tutto. Quello che so, quello che non so, gli altri, forse pure io. Sapere, non sapere; volere, non volere. Io non riesco a vedere, come un cieco, ma solo da un lato. Come ciò che non sai, che non vedi, che non senti, che non esiste. Tutto è niente e niente è tutto. |

|

|

Costruisco una muraglia per difendermi. Ma forse è quella muraglia che mi circonda il cuore, che mi isola, che divide me e loro e mi spezza in tante parti, che mi divide, che mi taglia, come un coltello fa con il pane. |

|

|

In tutto questo, l’invasore sono proprio io, quello lì sono io, un invasore interno, un infiltrato, una talpa; un errore del sistema, un buco nel pavimento, un letto senza materasso. Qualcuno senza anima, senza nulla. |

|

|

La mia vita è un filo traballante, incerto forse sempre, sicuramente spesso insicuro, sfiducioso, senza fede, come una macchina senza motore, come una penna senza mina. La mia vita è un filo in cui sono in equilibrio ma forse sono io che vedo un filo, magari è un pavimento infinito. Ma c’è sempre quel burrone, quando credo di non esserci, quando mi faccio quelle stupide domande, quelle domande che farebbero prima a non esserci. |

|

È fondamentale rilevare che l’insegnante, pur conoscendo in modo approfondito quel determinato testo letterario, dovrà accettare di non sapere tutto in anticipo né del testo, né tanto meno del dialogo vitale che il testo instaurerà con ognuno dei suoi alunni, il cui contributo sarà condizione necessaria per giungere alla comprensione profonda non solo da parte dei discenti, ma dello stesso docente.

L’ultima tappa del circuito, che può rimanere aperto a ulteriori frequentazioni, invita a una seconda lettura: una lettura, questa volta, condotta dai ragazzi, che, dopo avere «ruminato» la parola, saranno in grado di sentire la voce del testo nella propria e la propria voce nel testo, VI unità di lavoro (figura 3).

La parola letteraria, a questo punto, si svelerà, per la pertinenza e l’appello all’esistenza, come oggetto, e addirittura «soggetto» di una relazione simpatetica. Del resto la letteratura, in quanto deposito di esperienza umana, coerentemente rispetto al proprio statuto epistemico, deve poter essere approcciata da parte del lettore, mettendo in gioco tutte le dimensioni dell’io ed è rilevante precisare che sono proprio gli aspetti non cognitivi a veicolare quelli cognitivi: la pertinenza a se stessi di ciò che si legge sollecita un rapporto emotivo con il testo, che, a sua volta, veicola comprensione e conoscenza tanto più profonde quanto maggiore sarà il coinvolgimento.

Figura 3

Articolazione del nodo-esperienza.

Se infatti, modificando il punto di vista, focalizziamo la nostra attenzione sulle competenze di tipo cognitivo, possiamo constatare che il percorso non solo consente di raggiungere le competenze disciplinari previste secondo i Traguardi di sviluppo al termine della scuola secondaria di I grado (Indicazioni nazionali del 2012), ma offre la possibilità di perseguirle a un livello superiore rispetto all’approccio tradizionale e in una dimensione fortemente inclusiva. Ad esempio, relativamente alle competenze di Ascolto e parlato, Lettura e comprensione del testo, Scrittura, Acquisizione ed espansione del lessico, l’allievo, affrontando i diversi nodi-esperienza del circuito, potrà innanzitutto sentire la forza attrattiva del testo che gli «parla» e sarà la sua personale adesione a questa sollecitazione, ancor prima della sua capacità cognitiva, a veicolare la conquista del significato e a promuovere la responsabilità dell’interpretazione; la produzione di testi autobiografici inoltre solleciterà a ricercare, ogni volta, un personale punto di enunciazione, ideando soluzioni espressive aderenti al proprio sentire, piuttosto che a forme conformisticamente appiattite, favorendo la riflessione critica sulla parola come esplorazione di sé e del mondo.

Adottando una prospettiva più macroscopica, il nodo-esperienza descritto potrà andare a intersecare, in un’ottica sia intra-disciplinare che inter-disciplinare, altri contenuti (come, ad esempio, altre tipologie testuali) o, per prossimità epistemica, nodi-esperienze afferenti ad altri ambiti disciplinari, favorendo al contempo il superamento della frammentarietà delle conoscenze e la strutturazione di competenze cognitive e non cognitive come abiti mentali.

Bibliografia

Baldacci M. (2024), Curricolo e competenze. Nuova edizione rivista e ampliata, Milano, Mondadori Libri.

Brousseau G. (1998), Théorie des situations didactiques, Grenoble, La Pensée Sauvage.

Calvani A. (2011), Principi dell’istruzione e strategie per insegnare. Criteri per una didattica efficace, Roma, Carocci.

Casadei F. (2020), Il curricolo di Italiano dalla scuola primaria alla scuola secondaria: Integrazione tra conoscenza e vita. In B. Martini e M.C. Michelini (a cura di), Il curricolo integrato, Milano, FrancoAngeli.

Chiosso G., Poggi A.M. e Vittadini G. (2021), Viaggio nelle character skills: Persone, relazioni, valori, Bologna, il Mulino.

Frasnedi F. e Kovarski L.S. (a cura di) (1998), Il lettore e il senso, Atti del Convegno presso Eremo di Monte Giove, Centro studi «Itinerari e incontri», 29-30 aprile-1 maggio 1995, Biblioteca della Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, Forlì.

Gadamer H.G. (1983), Verità e metodo, Milano, Bompiani (ed. or. 1960).

Heckman J.J. e Kautz T. (2016), Formazione e valutazione del capitale umano. L’importanza dei «character skills» nell’apprendimento scolastico, Bologna, il Mulino.

Martini B. (2011), Pedagogia dei saperi, Milano, FrancoAngeli.

Martini B. (2021), Innovare la scuola attraverso il curricolo integrato, «Pedagogia più Didattica», vol. 7, n. 2, pp. 46-58.

Stenhouse L. (1977), Dalla scuola del programma alla scuola del curricolo, Roma, Armando.

-

1 Il contributo è stato concepito e strutturato congiuntamente dalle Autrici. Per quanto concerne la stesura, Berta Martini ha scritto il paragrafo Competenze cognitive e non cognitive nel curricolo scolastico e Francesca Casadei ha scritto il paragrafo I nodi della rete: esempio di strutturazione di un percorso didattico per l’insegnamento dell’italiano.

-

2 Professoressa Ordinaria di Didattica generale e Pedagogia speciale presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

-

3 Docente di Scuola secondaria di I grado e Tutor coordinatore universitario di tirocinio del Percorso universitario di formazione iniziale docenti scuola secondaria primo e secondo grado presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

-

4 The article was conceived and structured jointly by the authors. Berta Martini wrote paragraph Cognitive and non-cognitive competences in school curriculum and Francesca Casadei wrote paragraph The nodes of the network: an example of structuring a didactic pathway for teaching Italian.

-

5 Full Professor of General Teaching and Special Pedagogy at the University of Urbino Carlo Bo.

-

6 Secondary School Teacher and University Tutor Coordinator for the Initial Teacher Education Program for secondary school of Urbino Carlo Bo.

-

7 La sperimentazione è stata condotta dall’anno 2018 a oggi nella scuola primaria, secondaria di I e II grado, con la partecipazione, nel tempo, di 40 istituti per la primaria e di 43 per la secondaria di I e II grado afferenti al territorio nazionale.

Vol. 11, Issue 2, October 2025