Vol. 11, n. 2, ottobre 2025

modelli educativi

La percezione e la gestione del tempo negli studenti della scuola primaria e secondaria

Silvia Perzolli,1Liliana Carrieri,2Rebecca Barbieri,3Laura Semenzin,4Sara Todeschini,5Elena Benini6 e Paola Venuti7

Sommario

Questo studio mira a indagare come gli studenti percepiscono lo scorrere del tempo nelle diverse fasi dello sviluppo, coinvolgendo 495 studenti tra i 6 e i 19 anni. I metodi variano in base all’età: ai bambini è stato chiesto di rappresentare graficamente come occuperebbero il loro tempo libero, mentre sono stati condotti dei focus group con preadolescenti e adolescenti. Dai risultati emerge che i bambini prediligono attività in compagnia (33,8%) e sport (30%). Il 70% dei preadolescenti sente di perdere tempo quando non fanno qualcosa di utile o produttivo e il 45% afferma di non averne abbastanza. Allo stesso modo, l’85% degli adolescenti percepisce di non avere abbastanza tempo e il 40% ritiene di perderlo durante attività non scolastiche. Inoltre, emerge come il tempo a scuola sia influenzato dalle competenze del professore (40%) e dalle attività svolte (30%). Con questo studio esplorativo preliminare si evince l’importanza di strutturare l’ambiente scolastico e, più in generale, educativo sulla base dei bisogni degli studenti e fornire loro delle strategie al fine di aumentare le loro competenze nella gestione del tempo e, di conseguenza, incrementare il loro benessere psicofisico.

Parole chiave

Tempo, Studenti, Scuola, Educazione scolastica, Focus group.

eDUCATIONAL MODELS

The Perception and Management of Time in Primary and Secondary School Students

Silvia Perzolli,8Liliana Carrieri,9Rebecca Barbieri,10Laura Semenzin,11Sara Todeschini,12Elena Benini,13 and Paola Venuti14

Abstract

This study investigates the perception of time across different developmental stages, involving 495 students aged 6 to 9 years. Methods varied by age group: children were asked to graphically represent how they would spend their free time, while focus groups were conducted with pre-adolescents and adolescents. The results indicate that children prefer social activities (33.8%) and sports (30%). Among pre-adolescents, 70% feel they waste time when not engaged in something useful or productive, and 45% report not having enough time. Similarly, 85% of adolescents perceive a lack of time, with 40% feeling they waste it on non-school activities. Additionally, the study reveals that school time is influenced by teacher competences (40%) and the activities conducted (30%). This preliminary exploratory study highlights the need to structure the educational environment based on students’ needs and to provide them with strategies to improve their time management skills, ultimately enhancing their overall well-being.

Keywords

Time, Students, School, School education, Focus group.

Background

Negli ultimi anni, il concetto di tempo è stato al centro di numerosi studi. Le ricerche condotte negli Stati Uniti rivelano come la popolazione americana si senta spesso sotto pressione e riferisca di avere meno tempo libero rispetto alle generazioni passate (Robinson e Godbey, 1997). Questa sensazione di pressione e mancanza di tempo negli adulti ha inevitabilmente ripercussioni anche sui bambini, influenzando significativamente la loro vita quotidiana (Ackerman e Gross, 2003). Di conseguenza, nel contesto educativo contemporaneo, il tempo e la sua gestione rivestono un ruolo importante per il benessere degli studenti e per il loro successo accademico e personale. Infatti, lo studio di Beck e Schmidt (2013) dimostra come livelli elevati di pressione temporale possano portare, negli studenti, a una minore motivazione nell’apprendere nuove competenze e/o abilità, a fronte di un maggiore utilizzo di strategie già apprese per evitare il rischio di fallire.

Per queste ragioni, questo studio si propone di indagare la percezione del tempo nei bambini, nei preadolescenti e negli adolescenti, iniziando con un’analisi della letteratura esistente per esaminare i processi che sottendono l’acquisizione della percezione del tempo nelle diverse fasi dello sviluppo. I risultati preliminari di questo primo studio esplorativo possono supportare la creazione di programmi educativi centrati sui bisogni e sulle necessità degli studenti, permettendo di sostenerli al meglio nel contesto scolastico.

Secondo la psicologia dello sviluppo, i bambini più piccoli tendono a percepire il tempo in modo più concreto e immediato (Allman, Pelphrey e Meck, 2012). Infatti, in età prescolare, i bambini non sembrano essere ancora consapevoli del tempo che trascorre e fondano il loro giudizio sulla base di diversi aspetti, come le informazioni presenti nell’ambiente (ad esempio una macchina che viaggia velocemente) (Droit-Volet, 2013). Verso i 7 anni di età, i bambini confrontano queste informazioni con quelle già presenti in memoria, attraverso un processo conosciuto come giudizio temporale esplicito (Coull e Nobre, 2011), che permette di acquisire una comprensione più concettuale e astratta dell’idea di tempo (Allman, Pelphrey e Meck, 2012). Crescendo, verso i 16 anni di età, i ragazzi iniziano ad avere una visione del tempo proiettata sul futuro, anziché esclusivamente solo sul presente, come accade, invece, per bambini e preadolescenti (Steinberg et al., 2009).

Il processo relativo all’acquisizione del concetto di tempo è influenzato da molti fattori, come lo sviluppo di alcune funzioni cognitive, tra cui quelle di natura attentiva, esecutiva e la memoria di lavoro (Zélanti e Droit-Volet, 2011), la maturazione di diverse aree cerebrali coinvolte nell’analisi delle informazioni temporali (Wiener, Turkeltaub e Coslett, 2010) e le esperienze di apprendimento. Inoltre, la percezione del tempo è condizionata anche da fattori emotivi (Gable, Willhelm e Poole 2022) e socio-culturali. Infatti, le aspettative circa il lavoro, la famiglia e il tempo libero possono influenzare le priorità di bambini e ragazzi (Wang, Guo e Degol, 2019), portando a una distribuzione del tempo sbilanciata verso attività performative, a scapito di quelle ricreative o sociali. Alla luce di quanto emerso, si osserva che gli studenti, a tutte le età, affrontano sfide legate alla gestione del tempo, influenzate anche dalle aspettative degli adulti, dalle pressioni sociali e dal senso e di competenza, con effetti sul benessere emotivo (Quilèz-Robres, Moyano e Cortés-Pascual, 2021) e sulla vita quotidiana (Pascoe, Hetrick e Parker, 2020).

All’interno di una prospettiva educativa, quindi, si delinea l’importanza di supportare gli studenti durante l’intero iter scolastico, attraverso programmi e materie che aiutino i ragazzi a sviluppare competenze riguardanti l’organizzazione e la pianificazione degli impegni quotidiani, al fine di incrementare il loro benessere psicofisico.

Domanda e scopo della ricerca

Sulla base di quanto emerso dalla letteratura presa in esame, l’obiettivo della nostra ricerca esplorativa è quello di raccogliere informazioni sul tema del tempo, in particolare, cosa fanno gli studenti nel loro tempo libero e come il tempo viene percepito, adattandolo sulla base dell’età dei partecipanti. Per quanto riguarda gli alunni della scuola primaria, lo scopo della ricerca è stato quello di indagare e di raccogliere informazioni su come i bambini vorrebbero occupare il loro tempo libero, adottando, quindi, una visione ancorata a dimensioni concrete, in linea con le loro capacità cognitive (Allman, Pelphrey e Meck, 2012). Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, invece, si è voluto analizzare come il tempo viene gestito e vissuto dagli studenti, integrando i concetti più concreti con dimensioni maggiormente astratte (Allman, Pelphrey e Meck, 2012). Per fare ciò abbiamo incluso diverse metodologie che nei paragrafi successivi descriveremo nel dettaglio.

Campione

Per l’obiettivo della nostra ricerca abbiamo reclutato studenti e studentesse appartenenti a scuole di diverso grado e collocate in varie zone del Trentino Alto-Adige.

Per l’analisi della scuola primaria abbiamo coinvolto 15 classi per un totale di 250 studenti tra i 6 e i 10 anni. Abbiamo preso in considerazione tre classi per ogni livello dalla prima alla quinta elementare. Per l’analisi della scuola secondaria abbiamo suddiviso la raccolta dati in secondaria di primo e secondo grado. Per quanto riguarda la secondaria di primo grado, i dati sono stati raccolti in collaborazione con il progetto «Fuoricentro Comunità che educa» della Fondazione Trentina del Volontariato. Sono state coinvolte 5 classi, due classi al secondo anno, 1 classe al primo e 2 al terzo anno, per un totale di 45 studenti tra gli 11 e i 14 anni. Infine, per quanto riguarda la secondaria di secondo grado abbiamo coinvolto 10 classi, 2 classi per anno scolastico, per un totale di 200 studenti tra i 14 e i 19 anni (tabella 1).

Tabella 1

Numerosità del campione

|

Scuola |

Numero classi |

Numero studenti |

Sesso maschile |

Sesso femminile |

|

Primaria |

15 |

250 |

152 |

98 |

|

Secondaria di primo grado |

5 |

45 |

37 |

28 |

|

Secondaria di secondo grado |

10 |

200 |

118 |

82 |

Metodo

Analisi qualitativa e tematica

Il metodo utilizzato per la raccolta dati sul concetto di tempo differisce tra scuola primaria e secondaria proprio in linea con le differenti visioni di tempo che si hanno durante le diverse fasi dello sviluppo. La formulazione delle domande è stata basata sugli strumenti adottati nello studio di Molinari et al. (2016), con un’attenzione particolare alla Swedish Zimbardo Time Perspective Inventory Short Version (Carelli e Olsson, 2015). Inoltre, la traccia e la metodologia impiegate sono state sviluppate tenendo conto dell’esperienza clinica dei ricercatori, adattandola, quindi, ai livelli di competenze nelle varie fasce d’età.

Nello specifico, ai bambini della scuola primaria è stato chiesto di rappresentare e descrivere con una frase e/o parola chiave «cosa vorrebbero fare nel loro tempo libero», al fine di comprendere i loro desideri e la loro gestione del tempo. Un collaboratore di ricerca ha fornito la consegna e poi raccolto i disegni una volta terminata l’attività. La scelta di indagare questi aspetti tramite l’impiego della rappresentazione grafica si affida ai risultati emersi dalla letteratura (Driessnack, 2005), in cui viene illustrato come i disegni rappresentano un facilitatore per i bambini e tendono a fornire più informazioni rispetto a domande poste in maniera diretta. Nelle secondarie di primo e secondo grado invece è stata creata una traccia di intervista semi-strutturata. I dati sono stati raccolti attraverso la tecnica del focus group (vedi paragrafo la tecnica del focus group) e le tracce sono state adattate al campione in base all’età. Per gli studenti di scuola secondaria, infatti, le domande sono state formulate per guidare delle riflessioni in riferimento alla percezione del tempo in prospettiva futura, dominio che implica alti livelli di astrazione del concetto di tempo.

La tecnica del focus group

Il focus group è una metodologia di ricerca qualitativa utilizzata per raccogliere dati e ottenere approfondimenti su opinioni, percezioni e comportamenti di un gruppo di individui circa un determinato argomento o tema, nel nostro caso quello del tempo (Krueger, 2014). Questa tecnica coinvolge un numero ristretto di partecipanti, in media 12 persone.

Sebbene il focus group si presenti come una tecnica esplorativa, una buona riuscita prevede vari passaggi di pianificazione e conduzione e di analisi.

Innanzitutto, per quanto riguarda la pianificazione è importante:

- definire a priori gli obiettivi della ricerca e le domande di ricerca;

- selezionare adeguatamente i partecipanti;

- progettare le tematiche di discussione costituite da una serie di domande aperte e stimoli per incoraggiare la discussione.

Per quanto riguarda la conduzione è importante:

- moderare la discussione mantenendo il focus sull’argomento, incoraggiando la partecipazione di tutti i membri, gestendo eventuali conflitti o prevaricazioni durante la conversazione;

- registrare l’audio della sessione del focus group e raccogliere dati accurati sull’interazione e sui comportamenti dei partecipanti.

In generale, la tecnica del focus group offre opportunità uniche per esplorare approfonditamente le prospettive e le esperienze di un gruppo di individui, fornendo preziose intuizioni e suggerimenti per la ricerca educativa e lo sviluppo e l’implementazione delle pratiche.

Analisi tematica

I vari focus group (n = 30) sono stati audioregistrati e trascritti verbatim da tre collaboratrici di ricerca, che hanno successivamente eseguito l’analisi tematica. Le trascrizioni dei focus group sono state codificate tramite NVivo (QSR International, Dhakal, 2022), un software di analisi dei dati qualitativi. Al fine di indagare l’obiettivo principale dello studio è stata condotta un’analisi tematica, un metodo che permette di identificare un corpo di temi principali all’interno di un insieme di dati (Braun e Clarke, 2006). L’analisi tematica prevede l’esecuzione di specifici passaggi: (1) identificare i codici all’interno delle interviste; (2) combinare i codici generati al fine di individuare dei temi emergenti; (3) testare la plausibilità e la corrispondenza concettuale dei temi creati; (4) costruire una mappa comprensiva di tutti i temi ed esemplificativa della visione generale degli studenti.

Risultati e discussione

Analisi dei disegni della scuola primaria

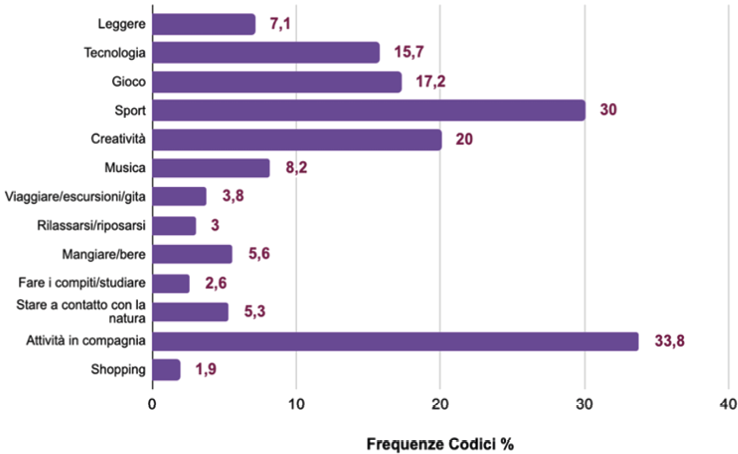

I disegni sono stati analizzati individuando esclusivamente i temi emergenti; di seguito sono riportate le differenti categorie principali: Tecnologia, Gioco, Sport, Creatività, Musica, Lettura. Per ogni categoria sono state calcolate le frequenze in percentuale (figura 1).

Figura 1

Istogramma delle frequenze in percentuali, scuola primaria.

Come emerge dal grafico, è importante sottolineare che le categorie prese maggiormente in considerazione dagli studenti della scuola primaria sono le attività in compagnia (33,8%), lo sport (30%), la creatività (20%) e il gioco (17,2%). Queste attività sono caratterizzate dalle tematiche della socialità e dell’attività fisica, in quanto rappresentano elementi fondamentali e imprescindibili degli studenti e studentesse della scuola primaria. Anche la tecnologia è presente (15,7%), seppure in misura minore. È utile osservare come attività, tra cui la lettura (7,1%) e musica (8,2%) siano poco frequenti.

La categoria più rappresentata, le attività in compagnia, evidenzia che i bambini trovano piacere nel condividere il loro tempo libero, evidenziando l’importanza delle relazioni per lo sviluppo emotivo e sociale (Parker et al., 2015). Un’altra categoria significativa sembra essere quella dello sport, che favorisce il benessere fisico e lo sviluppo di competenze come il rispetto delle regole, la disciplina e la resilienza (Gould e Carson, 2008) e offre occasioni di socializzazione legate al movimento. Creatività e gioco si collocano subito dopo, entrambe componenti fondamentali per lo sviluppo delle abilità motorie, cognitive e sociali (Whitebread et al., 2017).

Sebbene centrale nella vita quotidiana, la tecnologia viene riportata meno rispetto alle precedenti categorie in linea con l’importanza di un bilanciamento del tempo trascorso con i dispositivi elettronici per far sì che i bambini sviluppino anche altre competenze e interessi. Le percentuali relativamente basse di lettura e musica potrebbero indicare un livello minore di interesse da parte degli studenti per attività più individuali e riflessive a favore di attività più sociali e fisicamente più attive. Il dato rimane comunque in linea con le caratteristiche evolutive dei bambini tra i 6 e i 10 anni.

Analisi tematica negli studenti della secondaria di primo grado

Una delle tematiche fondamentali emerse dall’analisi dei focus group è quella della Cadenza del Tempo. Agli studenti viene chiesto di indicare quando il tempo trascorre veloce e quando, invece, lento. In particolare, gli studenti affermano che il tempo passa velocemente quando svolgono attività piacevoli e rilassanti (40%), hanno tante cose da fare (25%), fanno sport (20%) e sono in compagnia (17%). Al contrario, il tempo sembra passare lentamente quando gli studenti sono obbligati a fare qualcosa o quando qualcosa è difficile (30%) e quando si annoiano (25%). Una percentuale minore sembra perdere la cognizione del tempo se utilizza i social o i videogiochi (20%).

Un’altra tematica è la Gestione del Tempo. Il 70% degli studenti ha la sensazione di perdere tempo, soprattutto se non viene fatto qualcosa di utile (40%), non si fa ciò che si potrebbe (15%) o si fa qualcosa che non piace (15%). Circa la metà degli studenti (45%) afferma di non avere abbastanza tempo. Alcuni sottolineano l’importanza di sapersi organizzare per fare le cose con calma (30%). Già tra i 10 e i 14 anni emerge una «fatica» nel vivere il tempo e un’idea di utilità in chiave quantitativa, misurata in termini di efficienza. Si riscontra poi la tematica Scuola e Tempo, con il desiderio di alcuni di avere meno ore di lezione per fare ciò che piace (20%); altri notano come la scuola occupi una porzione considerevole di tempo (15%). Quasi metà degli studenti riporta che il tempo trascorre più velocemente e l’apprendimento è più efficace nelle attività di tipo esperienziale e partecipativo. Dall’analisi emerge che il tempo viene classificato in maniera dicotomica: veloce quando ci si diverte, lento quando ci si annoia o si svolgono attività non gratificanti.

Pur senza una definizione omogenea di tempo, la maggior parte lo percepisce in termini di produttività: si ritiene di perderlo quando si svolge qualcosa di poco utile. Si avverte la sensazione di essere spesso oberati da attività più o meno piacevoli, come scuola e sport. I ritmi incalzanti sembrano ridurre la consapevolezza dei propri bisogni e la capacità di pensare ad attività gratificanti per il semplice gusto di farle, giudicate come «perdita di tempo» perché non produttive. Emergono infine una visione del tempo frenetica e l’esigenza di svolgere le attività con maggiore calma, ma senza disporre di strumenti per organizzare la settimana. I ragazzi manifestano interesse per attività esperienziali e concrete, ritenute più utili delle lezioni esclusivamente teoriche e frontali, in linea con approcci pedagogici che promuovono ambienti di apprendimento attivo (Burch et al., 2019).

Analisi tematica negli studenti della secondaria di secondo grado

Quando agli studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni viene chiesto di definire il tempo, vengono fornite circa 18 definizioni diverse, molte delle quali riguardano elementi di crescita, misura, qualcosa che passa velocemente. Anche per gli studenti della secondaria di secondo grado un tema fondamentale è rappresentato dalla Cadenza del Tempo. Gli studenti giudicano il tempo come veloce quando ci si diverte e si è sereni (75%), quando si svolgono attività in compagnia e si è con amici (20%) e quando si hanno cose da fare e dunque si è felici (20%), coniugando l’idea di fare molte cose e di avere il tempo occupato come qualcosa che rende felici.

D’altro canto, il tempo sembra trascorrere lentamente quando ci si annoia (40%), quando si è obbligati a fare qualcosa che non piace (30%) e quando si è da soli (20%). Un elemento rilevante emerso dai focus group fa riferimento alla percezione del tempo vissuto in ambito scolastico. I ragazzi sembrano percepire la Gestione del Tempo a scuola in base alle modalità di insegnamento; nello specifico riferiscono che il tempo passa lentamente o velocemente in base sia alle competenze del professore di coinvolgere gli studenti (40%) sia alle attività o alle materie svolte (30%). Risulta invece un vissuto di tempo accelerato quando gli studenti hanno troppe cose da fare (20%). Rispetto agli studenti della scuola secondaria di primo ordine, quelli di secondo ordine, durante i focus group, fanno riferimento alla Qualità del Tempo, definendo come tempo piacevole quello che si trascorre restando tranquilli, facendo qualcosa che piace e stando con le persone a cui si vuole bene (55%) e apprezzando ciò che si ha intorno (25%). Viene invece riferito un Tempo spiacevole quando si hanno troppi pensieri o impegni che non permettono di godere ciò che si ha (26%), quando le attività da svolgere vengono imposte (21%) e quando non si riesce a concludere quanto prefissato (15%).

In riferimento alla Quantità del Tempo, l’85% dei partecipanti ha la percezione di non avere abbastanza tempo, riferendo di dover sempre rinunciare a qualcosa (25%) e attribuendo tale percezione agli impegni scolastici (40%). Dall’analisi dei focus group è emerso che le rinunce fatte fanno riferimento alla possibilità di uscire con gli amici (25%), al riposo e alle energie (21%) e al tempo dedicato allo stare in famiglia (15%). Inoltre, si evidenzia un antagonismo fra sport (15%) e studio (20%).

Un’altra tematica fondamentale è la Perdita del Tempo, da un punto di vista sia fattuale sia emotivo. Nello specifico, i social, le serie tv e la musica (40%) vengono riconosciuti come le cause principali della perdita di tempo. Il non riuscire a svolgere le attività prefissate e il pensiero di «perdere tempo» suscitano nei ragazzi un forte senso di colpa (45%), il sentirsi poco produttivi (35%) e sentimenti di delusione verso se stessi (25%).

Una percentuale dei ragazzi intervistati riferisce che svolgere attività rilassanti (40%) e fare qualcosa che piace (25%) non rientrano fra le attività percepite come «perdita di tempo». Infine, l’ultima tematica emersa dai focus group della scuola secondaria di secondo grado è Tempo e Futuro; in riferimento a ciò, i ragazzi riportano che la generazione precedente non sembra credere in loro e non si sentono supportati (50%). I ragazzi da un lato sottolineano la loro volontà e il loro impegno per costruire il loro futuro (40%), dall’altro mettono in luce le differenze con le generazioni precedenti su molti aspetti come l’utilizzo della tecnologia (38%).

Inoltre, il mancato investimento di attività scolastiche sembra generare ansia e malessere negli studenti della scuola secondaria di secondo grado e la maggior parte dei ragazzi ritiene di non essere in grado di organizzare il proprio tempo per trovare un equilibrio tra piacere e dovere. Ciò suscita in loro una sensazione di inefficienza e una percezione del tempo come frenetico, un tempo senza possibilità di pause che lascia poco spazio per la riflessione e per alcune sensazioni come la noia, fondamentale per lo sviluppo dei ragazzi (Eastwood e Gorelik, 2019).

A supportare la contrapposizione tra dovere e piacere, un altro elemento rilevante è quello tra scuola e sport. Nello specifico gli adolescenti vivono entrambi i contesti come antagonisti, evidenziando una forte difficoltà nel trovare un equilibrio tra gli stessi e ritenendo che l’uno tolga tempo all’altro. Evidenze scientifiche (Teuber, Leyhr e Sudeck, 2024) hanno dimostrato che in realtà tali ambienti, se strutturati, incidono positivamente l’uno sull’altro; l’obiettivo sarebbe pertanto riuscire, da parte degli studenti, a organizzare il tempo affinché essi possano coesistere al fine di portare benefici reciproci.

Conclusioni e indicazioni operative

Per quanto riguarda la scuola primaria, emerge che gli studenti sembrano prediligere attività di natura sociale e fisica. Questo dato è in linea con i risultati presenti in letteratura (Howie et al., 2010), in cui si evidenzia come il 75% degli studenti della scuola elementare svolga attività extrascolastiche, come lo sport e la partecipazione ad alcune associazioni. Ciò favorisce, di conseguenza, un incremento delle abilità sociali, soprattutto relative al rispetto reciproco e alla risoluzione del conflitto, in confronto ai pari che non svolgono alcun tipo di attività (Mahoney, Cairns e Farmer, 2003). Inoltre, secondo quanto riportato dalla loro ricerca longitudinale, Mahoney, Cairns e Farmer (2003) hanno dimostrato come gli studenti che svolgono esperienze al di fuori del contesto scolastico (ad esempio sport) mostrano maggiori competenze interpersonali e aspirazioni personali.

Alla luce di quanto emerso, pertanto, si sottolinea ulteriormente l’importanza di incentivare e promuovere la partecipazione degli alunni a queste attività. Per rendere ciò possibile, è importante rispondere ai bisogni del bambino e integrare queste esperienze nel contesto educativo, promuovendo modalità di apprendimento esperienziale, incluse attività senso-motorie, per un’acquisizione più efficace e funzionale delle conoscenze (Bruner, 1992).

Rispetto alla volontà dei bambini di svolgere attività sociali, numerosi studi mostrano come la collaborazione tra pari durante l’esecuzione di un compito possa portare numerosi benefici, tra cui l’aumento della motivazione e dell’autostima e l’acquisizione di maggiori competenze a livello cognitivo e sociale (Cochon Drouet, Lentillon-Kaestner e Margas, 2023) e, conseguentemente, la creazione di un clima inclusivo. È importante, pertanto, lavorare sull’implementazione di lavori di gruppo, in cui ogni membro approfondisce un tema e lo condivide con gli altri, favorendo lo scambio di conoscenze (Cochon Drouet, Lentillon-Kaestner e Margas, 2023).

Nonostante la maggior parte dei bambini abbia espresso una chiara preferenza a occupare il loro tempo intrattenendo relazioni sociali o praticando sport, una buona percentuale di studenti riferisce di voler trascorrere il tempo in attività che prevedono l’uso della tecnologia. Poiché la società odierna è digitalizzata, un possibile riscontro negativo potrebbe essere l’utilizzo smisurato degli strumenti tecnologici, a discapito di attività esperienziali. Per questo motivo, è necessario educare i bambini e i ragazzi più grandi a un uso equilibrato della tecnologia, affinché se ne possa fare un impiego responsabile (Rivoltella e Rossi, 2024).

Riassumendo, dai risultati dell’indagine esplorativa condotta nelle scuole primarie emerge come gli studenti siano sempre più improntati ad attività collettive, a discapito di quelle riflessive e individuali, come la lettura e la musica. Per questo motivo, nasce l’esigenza di adottare nuove strategie didattiche che abbiano come obiettivo una sempre maggiore interazione e cooperazione tra i pari (Raja e Nagasubramani, 2018).

Negli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado emerge un bisogno analogo agli studenti della scuola prima primaria di essere maggiormente attivi nel processo di apprendimento attraverso attività di tipo collaborativo. Infatti, un tema emerso nei ragazzi della scuola secondaria riguarda la possibilità di apprendere per via esperienziale, dove un ruolo fondamentale è giocato dagli insegnanti che si focalizzano maggiormente sull’implementazione di attività concrete per una maggiore corrispondenza tra ciò che viene appreso e il mondo reale (Illeris, 2007). Inoltre, in questa indagine esplorativa emerge come gli studenti si ritrovino spesso a sacrificare il loro tempo libero per riuscire a corrispondere alle aspettative genitoriali e a gestire i diversi impegni scolastici.

In linea con la letteratura (Pascoe, Hetrick e Parker, 2020), le pressioni scolastiche possono impattare sulla percezione del tempo degli studenti e causare forti livelli di stress e ansia soprattutto per i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado. Per questo a livello educativo è fondamentale introdurre strategie di gestione del tempo (ad esempio creare liste quotidiane delle attività da svolgere, prioritizzare gli impegni) già nella scuola primaria, per aiutare gli studenti a sviluppare competenze di pianificazione e organizzazione al fine di migliorare il rendimento scolastico e il benessere generale degli studenti (Chase et al., 2013).

Questi supporti potrebbero favorire una migliore percezione del tempo da parte degli studenti che non verrà più visto come frenetico e incontrollabile, ma, al contrario, come una dimensione che può essere gestita e pianificata. In quest’ottica tale lavoro non può essere svolto solo all’interno del contesto scolastico, ma, poiché anche le famiglie influenzano la percezione del tempo nelle generazioni future (Ackerman e Gross, 2003), è doveroso coinvolgere anche loro all’interno di questi programmi educativi. Infatti, è fondamentale che sia insegnanti che genitori siano consapevoli dell’evoluzione della percezione del tempo nei bambini e negli adolescenti, adattando le loro aspettative e il loro supporto in modo appropriato a seconda delle diverse fasce di età e dei differenti bisogni ad esse collegati. Infine, numerosi studenti riferiscono di non sentirsi compresi dalle generazioni precedenti alla loro; pertanto, gli adulti dovrebbero dare più opportunità agli adolescenti di sperimentare se stessi, assumendosi responsabilità e, al tempo stesso, tutelandoli a un’adeguata distanza (Lizzola, 2019).

In conclusione, emerge la necessità di ripensare al modello scolastico tradizionale, adottando programmi educativi che si adattino ai bisogni degli studenti, insegnando fin dalla scuola primaria strategie utili per la gestione del tempo e per la pianificazione delle diverse attività. Allo stesso tempo, è necessario che il sistema scolastico e familiare lavorino in modo sinergico, affinché il/la ragazzo/a si possa sentire supportato e compreso all’interno della sua rete sociale.

Bibliografia

Ackerman D.S. e Gross B.L. (2003), Is time pressure all bad? Measuring the relationship between free time availability and student performance and perceptions, «Marketing Education Review», vol. 13, n. 2, pp. 21-32.

Allman M.J., Pelphrey K.A. e Meck W.H. (2012), Developmental neuroscience of time and number: implications for autism and other neurodevelopmental disabilities, «Frontiers in Integrative Neuroscience», vol. 6, n. 7, pp. 1-13.

Beck J.W. e Schmidt A.M. (2013), State-level goal orientations as mediators of the relationship between time pressure and performance: A longitudinal study, «Journal of Applied Psychology», vol. 98, n. 2, pp. 354-363.

Braun V. e Clarke V. (2006), Using thematic analysis in psychology, «Qualitative Research in Psychology», vol. 3, n. 2, pp. 77-101.

Bruner J.S. (1992), Saper fare, saper dire, saper pensare. Le prime abilità del bambino, Roma, Armando.

Burch G.F., Giambatista R., Batchelor J.H., Burch J.J., Hoover J.D. e Heller N.A. (2019), A meta-analysis of the relationship between experiential learning and learning outcomes, «Decision Sciences Journal of Innovative Education», vol. 17, n. 3, pp. 239-273.

Carelli M.G. e Olsson I.A. (2015), The Swedish Zimbardo Time Perspective Inventory: Validity and reliability, «Time & Society», vol. 24, pp. 365-386.

Carelli M.G., Wiberg B. e Wiberg M. (2011), Development and construct validation of the Swedish Zimbardo time perspective inventory, «European Journal of Psychological Assessment», vol. 27, n. 4, pp. 220-227.

Chase J.-A.D., Topp R., Smith C.E., Cohen M.Z., Fahrenwald N., Zerwic J.J., Benefield L.E., Anderson C.M. e Conn V.S. (2013), Time management strategies for research productivity, «Western Journal of Nursing Research», vol. 35, n. 2, pp. 155-176.

Cochon Drouet O., Lentillon-Kaestner V. e Margas N. (2023), Effects of the Jigsaw method on student educational outcomes: systematic review and meta-analyses, «Frontiers in Psychology», vol. 14, n. 1104003, pp. 1-22.

Coull J.T. e Nobre A.C. (2011), Dissociating explicit timing from temporal expectation with fMRI, «Current Opinion in Neurobiology», vol. 18, pp. 137-144.

Driessnack M. (2005), Children’s drawings as facilitators of communication: a meta-analysis, «Journal of Pediatric Nursing», vol. 20, n. 6, pp. 415-423.

Droit-Volet S. (2013), Time perception in children: A neurodevelopmental approach, «Neuropsychologia», vol. 51, n. 2, pp. 220-234.

Eastwood J.D. e Gorelik D. (2019), Boredom is a feeling of thinking and a double-edged sword. In J.D. Eastwood e D. Gorelik (a cura di), Boredom is in your mind: A shared psychological-philosophical approach, Cham, Springer International Publishing, pp. 55-70.

Gable P.A., Wilhelm A.L. e Poole B.D. (2022), How does emotion influence time perception? A review of evidence linking emotional motivation and time processing, «Frontiers in Psychology», vol. 13, n. 848154, pp. 1-12.

Gould D. e Carson S. (2008), Life skills development through sport: Current status and future directions, «International Review of Sport and Exercise Psychology», vol. 1, n. 1, pp. 58-78.

Illeris K. (2007), What do we actually mean by experiential learning?, «Human Resource Development Review», vol. 6, n. 1, pp. 84-95.

Krueger R.A. (2014), Focus groups: A practical guide for applied research, Thousand Oaks, CA, Sage Publications.

Lizzola I. (2019), Generazioni, in De Vogli S. (a cura di), Dialoghi sull’educare, Trento, Erickson, pp. 55-62.

Mahoney J.L., Cairns B.D. e Farmer T.W. (2003), Promoting interpersonal competence and educational success through extracurricular activity participation, «Journal of Educational Psychology», vol. 95, n. 2, pp. 409-418.

Michel F., Harb F. e Hidalgo M.P.L. (2012), The concept of time in the perception of children and adolescents, «Trends in Psychiatry and Psychotherapy», vol. 34, pp. 38-41.

Molinari L., Speltini G., Passini S. e Carelli M.G. (2016), Time perspective in adolescents and young adults: Enjoying the present and trusting in a better future, «Time & Society», vol. 25, n. 3, pp. 594-612.

Parker J.G., Rubin K.H., Erath S.A., Wojslawowicz J.C. e Buskirk A.A. (2015), Peer relationships, child development, and adjustment: A developmental psychopathology perspective. In D. Cicchetti (a cura di), Developmental Psychopathology: Volume One: Theory and Method, Hoboken, NJ, Wiley, pp. 419-493.

Pascoe M.C., Hetrick S.E. e Parker A.G. (2020), The impact of stress on students in secondary school and higher education, «International Journal of Adolescence and Youth», vol. 25, n. 1, pp. 104-112.

Quílez-Robres A., Moyano N. e Cortés-Pascual A. (2021), Motivational, emotional, and social factors explain academic achievement in children aged 6–12 years: A meta-analysis, «Education Sciences», vol. 11, n. 9, pp. 1-18.

Raja R. e Nagasubramani P.C. (2018), Impact of modern technology in education, «Journal of Applied and Advanced Research», vol. 3, n. 1, pp. 33-35.

Rivoltella P.C. e Rossi P.G. (2024), Tecnologie per l’educazione, Milano, Scholé.

Robinson J.P. e Godbey G. (1997), Time for Life: The Surprising Ways Americans Use Their Time, University Park (PA), Pennsylvania State University Press.

Teuber M., Leyhr D. e Sudeck G. (2024), Physical activity improves stress load, recovery, and academic performance-related parameters among university students: A longitudinal study on daily level, «BMC Public Health», vol. 24, art. 598, pp. 1-13.

Wang M.T., Guo J. e Degol J.L. (2020), The role of sociocultural factors in student achievement motivation: A cross-cultural review, «Adolescent Research Review», vol. 5, n. 4, pp. 435-450.

Whitebread D., Neale D., Jensen H., Liu C., Solis S.L., Hopkins E., Hirsh-Pasek K. e Zosh J. (2017), The role of play in children’s development: A review of the evidence, Billund, LEGO Foundation.Wiener M., Turkeltaub P. e Coslett H.B. (2010), The image of time: A voxel-wise meta-analysis, «NeuroImage», vol. 49, n. 2, pp. 1728-1740.

Zélanti P.S. e Droit-Volet S. (2011), Cognitive abilities explaining age-related changes in time perception of short and long durations, «Journal of Experimental Child Psychology», vol. 109, n. 2, pp. 143-157.

-

1 Psicologa dello sviluppo, dottore di ricerca in Scienze Cognitive, ricercatrice in psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive (Università degli Studi di Trento).

-

2 Psicologa clinica dello sviluppo, psicoterapeuta sistemico-relazionale, assegnista di ricerca presso il Laboratorio di Osservazione, Diagnosi e Formazione (ODFLab).

-

3 Psicologa e collaboratrice di ricerca presso il Laboratorio di Osservazione, Diagnosi e Formazione (ODFLab).

-

4 Psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Collabora con l’Azienda Ospedaliera ULSS 2 Marca Trevigiana.

-

5 Psicologa, con master in psicopatologia dell’apprendimento conseguito presso l’Università degli Studi di Padova.

-

6 Dottoranda di ricerca in Didattica e Pedagogia Speciale presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive (Università degli Studi di Trento).

-

7 Professoressa ordinaria in psicologia dinamica e prorettrice alla didattica presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive (Università degli Studi di Trento).

-

8 Developmental Psychologist, Ph.D. in Cognitive Science, Researcher in Developmental and Educational Psychology at the Department of Psychology and Cognitive Science, University of Trento.

-

9 Clinical Developmental Psychologist, Systemic-relational Psychotherapist, Research Fellow at the Laboratory of Observation, Diagnosis and Education (ODFLab).

-

10 Psychologist and Research Assistant at the Laboratory of Observation, Diagnosis and Education (ODFLab).

-

11 Clinical Psychologist and Psychotherapist in Training, currently collaborating with the ULSS 2 Marca Trevigiana Public Health Authority.

-

12 Psychologist, with a Master’s degree in Learning Psychopathology from the University of Padua.

-

13 Ph.D. candidate in Special Education and Didactics at the Department of Psychology and Cognitive Science, University of Trento.

-

14 Full Professor of Dynamic Psychology and Vice-Rector for Teaching at the Department of Psychology and Cognitive Science, University of Trento.

Vol. 11, Issue 2, October 2025