Vol. 11, n. 1, aprile, 2025

SOGGETTI SOCIALI E BISOGNI EDUCATIVI

Oltre il bullismo: Uno studio qualitativo sugli atteggiamenti degli insegnanti

Anna Maria Altieri,1Maria Luisa Zagalaz Sanchéz,1Carmen González González de Mesa,2Rosella Tomassoni,3Javier Cachón Zagalaz 1 e Giulio D’Urso4

Sommario

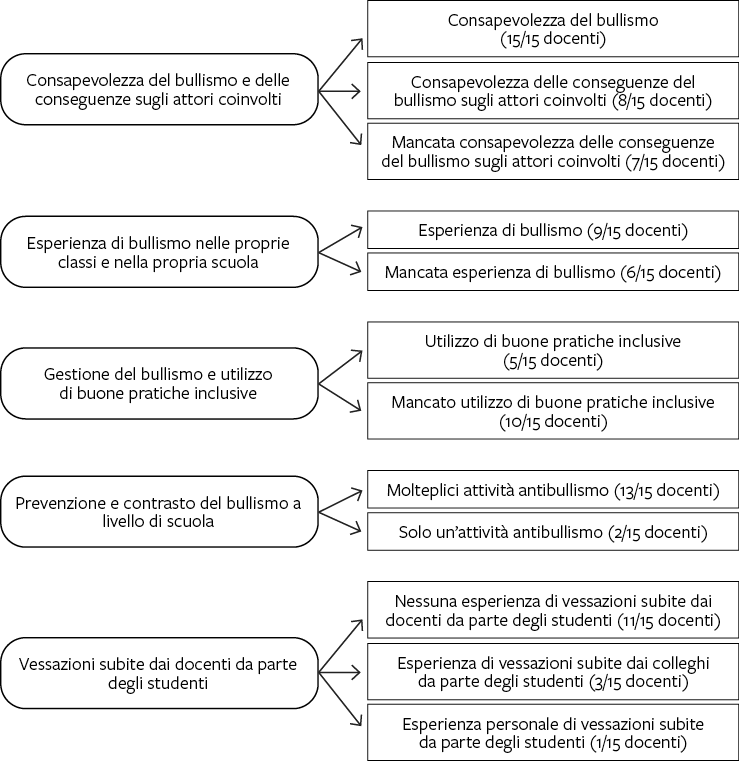

Lo studio indaga le pratiche inclusive e le azioni di contrasto al bullismo, adottate da 15 insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado, in servizio presso istituti scolastici situati in contesti socioeconomico culturali differenti. L’indagine si è svolta su base volontaria e in forma anonima. Ha coinvolto 12 donne e 3 uomini, di età compresa tra i 32 e i 63 anni, con minimo 8 e massimo 33 anni di insegnamento. È stata condotta attraverso un’intervista semi-strutturata, effettuata tra maggio e giugno 2024. L’analisi dei dati è stata realizzata attraverso la registrazione, la trascrizione, la codifica e la categorizzazione delle informazioni, procedendo con metodo induttivo, per identificare i temi comuni alle singole narrazioni. I principali temi emersi sono stati sei: Consapevolezza del bullismo e delle conseguenze sugli attori coinvolti (1); Esperienza di bullismo nelle proprie classi o nella propria scuola (2); Gestione del bullismo e utilizzo di pratiche inclusive (3); Prevenzione e contrasto del bullismo a livello di scuola (4); Collaborazione dei genitori (5); Vessazioni subite dai docenti da parte degli studenti (6). I risultati sono discussi in termini psico- educativi, mettendone in luce le possibili ricadute applicative.

Parole chiave

Bullismo, Vittimizzazione, Insegnanti, Scuola, Studio qualitativo.

SOCIAL SUBJECTS AND EDUCATIONAL NEEDS

Beyond Bullying: A Qualitative Study of Teachers’ Attitudes

Anna Maria Altieri,5Maria Luisa Zagalaz Sanchéz,1Carmen González González de Mesa,6Rosella Tomassoni,7Javier Cachón Zagalaz,1 and Giulio D’Urso8

Abstract

The study investigates inclusive practices and actions against bullying, adopted by 15 primary and lower secondary school teachers, working in Italian state and private institutions located in different socio-economic-cultural contexts. The survey was conducted voluntarily and anonymously. It involved 12 women and 3 men, aged between 32 and 63, with teaching experience ranging from 8 to 33 years. The investigation was carried out through a semi-structured interview, conducted in May and June 2024. Data analysis involved recording, transcription, information coding, and categorization, proceeding with an inductive method to identify general themes common across individual narratives. Six main themes emerged: Awareness of bullying and its consequences for those involved (1); Experience of bullying in their own classes or school (2); Bullying management and use of inclusive practices (3); Prevention and combating bullying at the school level (4); Collaboration with parents (5); Harassment experienced by teachers from students (6). Results are discussed in psycho-educational terms, highlighting potential practical implications.

Keywords

Bullying, Victimization, Teachers, School, Qualitative study.

Introduzione

Il bullismo scolastico è un processo sociale dannoso caratterizzato da uno squilibrio di potere determinato da norme sociali (societarie) e istituzionali. Spesso si ripete e si manifesta come un comportamento interpersonale indesiderato tra studenti o personale scolastico che causa danni fisici, sociali, emotivi agli individui o gruppi bersaglio e all’intera comunità scolastica (UNESCO, 2024, p. 4).

I dati ISTAT indicano che, in Italia, il 22,5% dei minori, tra gli 11 e i 13 anni, ha subìto prepotenze, con cadenza almeno mensile (ISTAT, 2019). I dati della Sorveglianza Health Behaviour in School-aged Children — HBSC Italia 2022 evidenziano che gli atti di bullismo subiti a scuola, tra gli 11 e i 13 anni, sono frequenti, soprattutto tra le ragazze (Ministero della Salute, 2022). Nei gruppi classe dove si creano dinamiche di bullismo, la scuola, da ambiente educativo inclusivo, diventa un luogo di persecuzione, una trappola infernale (Gambino, 2022), dove si sviluppano dinamiche perverse.

Il bullismo non riguarda solo la diade bullo-vittima, ma è un processo di gruppo (Salmivalli et al., 1996), nel quale si distinguono tre fattori: intenzionalità, reiterazione e asimmetria di potere. Il bullo esercita il suo potere manipolatorio sul gruppo, per elevare il suo status e soddisfare il proprio bisogno di popolarità (Pouwels, Lansu e Cillessen, 2018). Già prima dell’adolescenza inizia a manifestarsi un bisogno spiccato di appartenenza a un gruppo e di omologarsi a quello che fanno tutti. Questo tipo di bias può portare il singolo a ritenere giustificate le proprie azioni, in virtù dell’adesione al gruppo, in un processo di deresponsabilizzazione individuale e di disimpegno morale (Bandura, 2017), nel quale una condotta inaccettabile viene considerata praticabile, perché funzionale alle superiori logiche del gruppo. La denigrazione pubblica della vittima la fa apparire priva di dignità, deumanizzata (Bandura et al., 1996) e perciò meritevole delle umiliazioni che subisce.

Il bullismo è un fenomeno complesso e multicausale. La letteratura evidenzia diversi fattori di rischio associati alla sua eziologia. Spesso il bullismo è causato dalla mancata conformità agli standard di normalità, imposti dalla cultura dominante (D’Urso e Symonds, 2021). Ciò che innesca la prevaricazione è il rifiuto e la condanna della differenza, intesa come elemento divergente rispetto a una prospettiva egocentrata, che chiama in causa l’esaltazione del sé, a discapito del rispetto dell’altro e della percezione del proprio limite (Lasch, 1979).

I fattori di rischio della vittimizzazione possono riguardare: l’aspetto fisico e il comportamento (Ging e O’Higgins Norman, 2016), la fede religiosa (Bower, 2019), il rendimento scolastico (Sjursø et al., 2019), l’orientamento sessuale (Espelage et al., 2018), i pregiudizi razziali (Scrantom e McLaughling, 2019), deficit dello sviluppo e problemi psicologici (Healy, Msetfi e Gallagher, 2013), caratteristiche soggettive e situazioni personali (Purcell, 2012). La vittimizzazione può avere conseguenze sia nel breve che nel lungo termine e impattare fortemente sullo sviluppo della personalità dei soggetti in crescita (D’Urso, Juvonen e Salmivalli, 2023). Ciò impone una profonda riflessione e un forte impegno da parte della scuola, quale luogo di promozione delle competenze cognitive, emotive e relazionali, di tutti e di ciascuno.

Il ruolo fondamentale dei docenti nella gestione del bullismo

La ricerca scientifica sul bullismo scolastico è cresciuta costantemente da quando il fenomeno è stato identificato, alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, grazie agli studi compiuti, da Dan Olweus, sulla popolazione scolastica scandinava (Olweus, 1978).

Da allora gli studi si sono moltiplicati e hanno riguardato anche il modo di porsi dei docenti rispetto a tale fenomeno. La letteratura ha evidenziato che le convinzioni degli insegnanti condizionano il loro modo di affrontare le situazioni di bullismo (van Aalst, Huitsing e Veenstra, 2022; Kennedy et al., 2012; Newman, Frey e Jones, 2010).

Alcuni studi hanno dimostrato che i docenti percepiscono come maggiormente grave il bullismo fisico rispetto a quello relazionale o verbale, non hanno la stessa severità verso i bulli di un’etnia diversa dalla propria e sono più empatici con le vittime del loro stesso genere (Yoon et al., 2016). Altri studi hanno rilevato che i docenti reagiscono al bullismo se ritengono che il fenomeno sia grave, se la vittima corrisponde alle loro teorie implicite sulle caratteristiche di una vittima e se provano empatia verso la vittima (Mishna et al., 2005).

Altri studi ancora hanno messo in luce come gli atteggiamenti antibullismo dei docenti e i loro sforzi per contrastarlo siano efficaci ai fini della riduzione del fenomeno (Veenstra et al., 2014) e che la personalità del docente e il metodo educativo utilizzato sono in grado di incidere sulla manifestazione del fenomeno (Gritti et al., 2019).

Nonostante esistano programmi per le scuole, di prevenzione e contrasto al bullismo, come il KiVa e il NoTrap, uno studio condotto in Italia evidenzia che spesso gli insegnanti manifestano resistenze e paure nell’affrontare il bullismo e tentano di arginarlo, senza conoscere strategie mirate e specifiche (D’Urso et al., 2022).

Metodologia

La presente indagine ha lo scopo di fare emergere atteggiamenti e pensieri degli insegnanti sul bullismo, per verificare se esistano pregiudizi o convinzioni errate, che possano portare a non comprendere il problema e a non formarsi sulle strategie per affrontarlo (Demol et al., 2020).

Partecipanti e Procedure

Lo studio qualitativo è stato condotto in 10 istituti scolastici, reclutando docenti volontari. Il campione d’indagine era costituito da 15 docenti, di cui 7 di scuola primaria e 8 di scuola secondaria di primo grado.

Il campione di insegnanti era formato da 12 donne e 3 uomini, di età compresa tra i 32 e i 63 anni (M = 47,5) e aveva un’esperienza di insegnamento che variava dagli 8 ai 33 anni (M = 20,5).

Le procedure eseguite sono state conformi agli standard etici della ricerca scientifica e alla Dichiarazione di Helsinki del 1964 o standard etici comparabili. Tutti i docenti hanno manifestato il loro consenso a partecipare allo studio. Le interviste sono state svolte in presenza, nei rispettivi locali scolastici (10), oppure in modalità online (5).

I dati sono stati raccolti nei mesi di maggio e giugno 2024. Le interviste sono durate da un minimo di 30 minuti a un massimo di un’ora (M = 45 minuti). Sono state registrate, sbobinate e trascritte, omettendo i dati sensibili dei partecipanti.

Strumento

Per la raccolta delle informazioni è stata adottata un’intervista semi-struttu rata. Lo schema di intervista conteneva la definizione di bullismo (Olweus, 1993), per evitare equivoci o errori interpretativi. Lo schema dell’intervista era diviso in due sezioni, ciascuna riferita a esperienze specifiche.

Nella prima parte si affrontavano questioni più generali, relative all’attività di insegnamento, alle difficoltà riscontrate, alla consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle conseguenze che può portare negli attori coinvolti, all’esperienza diretta di situazioni di bullismo scolastico.

Nella seconda parte si indagavano le modalità di gestione del bullismo in classe, l’utilizzo di pratiche inclusive, le attività antibullismo messe in atto nella scuola, il coinvolgimento dei genitori, l’aver ricevuto vessazioni da parte degli studenti.

Analisi dei dati

L’analisi tematica dei dati qualitativi è stata svolta con metodo induttivo. Si è proceduto alla codifica e identificazione dei temi comuni alle singole narrazioni e alla relativa categorizzazione.

Risultati

I principali temi emersi sono stati:

- Consapevolezza del bullismo e delle conseguenze sugli attori coinvolti (1);

- Esperienza di bullismo nelle proprie classi o nella propria scuola (2);

- Gestione del bullismo e utilizzo di pratiche inclusive (3);

- Prevenzione e contrasto del bullismo a livello di scuola (4);

- Collaborazione dei genitori (5);

- Vessazioni subite dai docenti da parte degli studenti (6).

I temi sono riassunti nella figura 1.

Consapevolezza del bullismo e delle conseguenze sugli attori coinvolti

Tutti i docenti hanno mostrato di essere consapevoli del bullismo e 8 su 15 hanno evidenziato di avere cognizione degli effetti sugli attori coinvolti.

Si riportano gli stralci di alcune risposte:

Il bullismo di oggi è molto più aggressivo rispetto al passato, perché le vessazioni rimangono perennemente sul web e quindi sono molto più pericolose per la vittima, che può restare schiacciata dal peso di questa situazione. Prima, invece, ci si prendeva a pugni fuori scuola e lì finiva (Intervista 2).

Penso che nel bullismo sia il bullo che la vittima siano entrambi vittime. Chi bullizza ha avuto qualche problema e agisce per ripicca. La vittima soffre moltissimo… Queste ferite possono essere molto profonde e causarle problemi nel tempo (Intervista 3).

Tutti gli attori coinvolti vengono segnati negativamente da questa esperienza (Intervista 5).

Spieghiamo sempre che il bullismo può portare alla delinquenza e quindi non va appoggiato (Intervista 8).

I bulli aggrediscono i ragazzi più fragili, magari quelli che hanno problemi a leggere, con disturbi dell’apprendimento e che non sanno farsi rispettare. Deridono i più deboli per emergere. Le vittime soffrono moltissimo e possono avere stati d’ansia e manifestare forme di depressione (Intervista 11).

Il bullismo rovina la vita di chi lo subisce e io ne sono testimone, visto che l’ho subìto sin da bambina e ne porto ancora le ferite nell’anima. Penso che il testimone di atti di bullismo sia un debole, un opportunista (Intervista 15).

Esperienza di bullismo nelle proprie classi o nella propria scuola

La maggior parte dei docenti, 9 su 15, ha dichiarato di avere avuto esperienza di bullismo, nelle proprie classi o nella propria scuola. Si riportano stralci di varie testimonianze:

A una mia alunna venivano recapitati continuamente messaggi anonimi, dai compagni di classe, nei quali la criticavano per qualsiasi cosa e le dicevano anche che il padre aveva fatto bene ad abbandonarla (Intervista 1).

Un gruppetto di maschi aveva messo in piedi una specie di gioco. Era finalizzato ad accompagnare in bagno un ragazzino, dove lo aspettava un compagno. La porta si chiudeva e gli altri restavano fuori a ridacchiare. Quando il ragazzino usciva non era turbato, ma l’ultima volta aveva uno sguardo provato, dando la sensazione che il gioco fosse andato oltre (Intervista 5).

I compagni lo deridevano continuamente. Un gruppetto di loro ha fatto un falso profilo social, fingendo di essere una ragazza, che gli chiedeva un appuntamento (Intervista 7).

Un giorno ha detto al gruppetto dei maschi che, all’uscita da scuola, avrebbero dovuto accerchiare la ragazzina più brava della classe… Alla fine delle lezioni, nel cortile della scuola, l’hanno accerchiata, insultata e seguita fino a casa, continuando a offenderla (Intervista 8).

Tutti lo temevano, lo subivano, chinavano la testa e, per fare qualsiasi cosa, dovevano chiedere il permesso a lui. Un compagno […] ha iniziato ad andare dallo psicologo, per gestire questo stress (Intervista 9).

Una mia alunna […] ha ricevuto un whatsapp da una ragazza […] che le ha dato un appuntamento in un parco pubblico, all’uscita da scuola, perché dovevano «confrontarsi». Entrambe si sono presentate con un gruppetto di compagni. Dopo gli insulti, sono iniziate le percosse. La mia alunna aveva l’apparecchio acustico e ha ricevuto forti colpi, anche sull’orecchio. I passanti hanno chiamato l’ambulanza, mentre i compagni giravano video della scena (Intervista 10).

Avevano isolato i due ragazzini dal resto della classe, dicendo che puzzavano e altre cose brutte. Quando siamo andati in gita scolastica nessuno voleva dormire in camera con loro. Uno dei due è stato così male per questa situazione che ha vomitato e, a quel punto, i compagni hanno ottenuto il cambio di stanza (Intervista 11).

Un giorno, arrivò una nuova alunna. Era figlia unica di una buona famiglia […] Il ragazzino riuscì a metterle contro tutti i compagni, che la deridevano anche sulla chat di classe (Intervista 12).

Gestione del bullismo e utilizzo di pratiche inclusive

Le risposte dei docenti evidenziano volontà di gestire proficuamente il bullismo. Solo 5 docenti su 15 hanno affermato di utilizzare specifiche pratiche inclusive. Dei restanti docenti, 5 hanno mostrato forti difficoltà nel gestire la situazione. Si riportano stralci delle varie esperienze:

Abbiamo organizzato attività per aiutare sia i bambini coinvolti che tutta la classe, a capire che il bullo, in realtà, è un debole […] e va aiutato anche lui […] Abbiamo proposto compiti di realtà e cercato di sviluppare la loro capacità di «problem solving» e questo è stato molto utile (Intervista 4).

Abbiamo coinvolto i bambini nel «role playing» per lavorare sulle emozioni. Piano piano l’alunna ha visto che il suo comportamento non otteneva i risultati sperati e gradualmente il suo modo di porsi è migliorato (Intervista 6).

A volte ci sono casi coperti da omertà […] In quella situazione è stata la madre della vittima a comunicarci quello che era successo (Intervista 7).

Facciamo in modo che si superi la paura e che le cose vengano raccontate. Spesso propongo ai ragazzi attività di «cooperative learning» e questo aiuta a lavorare in squadra e a ottenere un clima più disteso (Intervista 8).

Mettiamo i bambini in cerchio, con le sedie, e organizziamo un «circle time», per farli parlare. Ciò consente a ciascuno di interiorizzare il punto di vista dell’altro (Intervista 9).

A volte entro in classe, con il sorriso, e chiedo: «Come state?». Mi sento rispondere: «Uno schifo»… Una volta che i motivi del conflitto vengono alla luce, noi docenti ci scontriamo con la nostra difficoltà di gestirli. Non siamo psicologi. Tutto è lasciato al nostro buon senso (Intervista 10).

Noi docenti improvvisiamo, non veniamo formati sul tema. Per questo a volte minimizziamo, facciamo finta di non vedere e di non sentire. Faccio molta fatica a capire come devo inserirmi in questa dinamica. Non ho competenze per intervenire (Intervista 11).

Parlo spesso ai ragazzi di quello che ho vissuto e di quello che ho provato. Lavoro molto sulla prevenzione, organizzo attività per piccoli gruppi, promuovo l’apprendimento «peer to peer» e vedo che tutte queste cose aiutano (Intervista 15).

Prevenzione e contrasto del bullismo a livello di scuola

Tutti i docenti hanno affermato che i rispettivi istituti organizzano attività di prevenzione e contrasto al bullismo. Di questi docenti, 2 hanno evidenziato che, nel rispettivo istituto, è stata organizzata una sola attività antibullismo, nel corso dell’anno scolastico, e di gestire le situazioni più problematiche da soli. Si riportano stralci di varie testimonianze:

Viene sempre un rappresentante della Polizia Postale, che è molto disponibile a formare i ragazzi sul tema, portando esempi pratici e veritieri, riscontrati nella sua carriera (Intervista 1).

Abbiamo progetti sulla legalità, l’educazione civica, l’educazione al rispetto delle regole attraverso lo sport, celebriamo il «Safer Internet Day». Quando ci sono casi di bullismo, applichiamo il Regolamento di Istituto e sanzioniamo. Abbiamo notato che le sanzioni disciplinari funzionano e i ragazzi si calmano (Intervista 2).

Abbiamo realizzato, non solo per quella classe, ma per tutte le classi, attività sulla gestione delle emozioni e della sessualità (Intervista 5).

Quest’anno c’è stato un solo incontro con la Polizia […], ma i poliziotti usavano un linguaggio non adatto ai più piccoli e anche gli esempi che proponevano erano molto lontani dalla loro età. A parte questo, i problemi li affrontiamo da soli (Intervista 6).

Abbiamo un team antibullismo, al quale inviamo le relazioni, per segnalare i casi e per aggiornare sugli sviluppi. Abbiamo una psicologa che fa incontri nelle classi dove c’è bullismo e abbiamo un progetto sulla legalità, con i Carabinieri (Intervista 7).

Facciamo intervenire la Polizia di Stato […] durante tutto l’anno. Abbiamo un referente antibullismo e una docente «counselor», che gestisce lo sportello di ascolto. In portineria c’è una cassettina, dove alunni, genitori e docenti possono mettere un bigliettino con il loro numero di telefono. La psicologa viene due volte a settimana e li chiama per il colloquio (Intervista 8).

Abbiamo fatto un unico incontro con la Polizia postale, che ha sensibilizzato sul cyberbullismo e ha spiegato come avvengono le truffe (Intervista 9).

Partecipiamo a vari progetti sulla legalità e l’educazione civica. Io stessa ho partecipato a un progetto antibullismo, per permettere ai miei ragazzi di creare delle coreografie (Intervista 10).

Spesso organizziamo giornate sul tema, facciamo incontri con la Polizia di Stato […] Quando serve, irroghiamo sanzioni disciplinari, ma abbiamo notato che non servono a nulla […] Abbiamo alunni con anche 20 note disciplinari […] Una volta hanno deriso anche i poliziotti che venivano a parlare del bullismo (Intervista 11).

Abbiamo fatto incontri con la Polizia e con testimoni che avevano subìto atti di bullismo (Intervista 12).

Collaborazione dei genitori

La maggior parte dei docenti, 10/15, ha evidenziato che i genitori sono collaborativi, mentre 4/15 hanno riferito che i genitori hanno difeso i figli, autori di bullismo. Un insegnante ha affermato che i genitori del bullo e della vittima sono stati collaborativi, ma non gli altri genitori della classe. Si riportano stralci di alcune esperienze:

I genitori, quando si tratta di bullismo, sono molto collaborativi; quindi, se li invitiamo a degli incontri formativi o a riunioni su questo problema, sono molto interessati (Intervista 1).

Noi coinvolgiamo immediatamente i genitori, ma spesso non capiscono, non accettano e fanno passare i comportamenti prevaricatori dei figli come semplici bravate (Intervista 3).

I genitori sono stati coinvolti ma, mentre quelli della vittima e del bullo erano molto comprensivi e compassionevoli gli uni verso gli altri […], le famiglie degli altri ragazzi si sono comportate diversamente. Alcune […] hanno capito […], altre invece sono state molto dure nei confronti del presunto molestatore, pretendendo che venisse allontanato dalla scuola (Intervista 5).

La madre di uno dei due gregari ha riferito che il figlio si era reso conto di essersi fatto trascinare dal bullo e, per questo motivo, le aveva chiesto di trasferirlo in un’altra scuola, ma la madre ha preferito che restasse in quella classe, affinché imparasse a non farsi condizionare (Intervista 8).

Quando dovevamo andare al campo scuola, abbiamo convocato la madre del bullo, per spiegarle che, almeno in quella situazione, il figlio non avrebbe dovuto avere comportamenti prepotenti. La mamma ha replicato lo stesso atteggiamento del figlio e ha manifestato un forte disprezzo verso gli altri genitori […]. Alla fine, il campo scuola non si è più fatto (Intervista 9).

Abbiamo invitato i genitori alla presentazione di un progetto antibullismo, necessario in quella classe. Sono intervenuti pochissimi. Non c’è interesse per questi temi. Ultimamente abbiamo saputo che i ragazzi avevano divulgato immagini e video di loro compagni, ma i genitori, invece di denunciarli alla Polizia, sono venuti a lamentarsi con noi, dicendo che non li sensibilizziamo abbastanza (Intervista 10).

I genitori li convochiamo continuamente. Vengono e difendono i figli, oppure dicono che non sanno cosa fare, per scaricare le loro responsabilità (Intervista 11).

Durante la riunione con i genitori, la madre del bullo lo ha difeso strenuamente e ha negato ogni responsabilità, anzi ha detto che, siccome tutti i ragazzi andavano d’accordo tra loro e l’unica ad avere problemi era la ragazzina, il problema era lei (Intervista 12).

Vessazioni subite dai docenti da parte degli studenti

La maggior parte dei docenti ha riferito di non essere mai stato vessato dagli studenti, 3 insegnanti hanno riferito di essere a conoscenza di vessazioni subite dai colleghi e 1 ha affermato di averle ricevute lui stesso:

Ho saputo che, in una seconda media, una docente supplente, con la sindrome di i Asperger, è stata legata alla sedia dai ragazzi, con delle felpe che avevano intrecciato. Poi i ragazzi si sono messi a girare intorno alla docente, urlando e facendo il verso degli indiani, mentre si battevano le mani sulla bocca (Intervista 6).

Su una collega sono stati creati dei fumetti, con foto fatte durante le lezioni online, che sono stati divulgati ad altre classi e fuori dalla scuola (Intervista 10).

So di altri colleghi delle mie classi ai quali qualche alunno ha detto: «Ti buco le gomme della macchina», «Ti spacco gli occhiali in faccia», «Ti rigo la macchina con la chiave». So di colleghi ai quali hanno tirato delle palline di carta, durante la lezione. Ad altri colleghi si rivolgono in tono confidenziale o minaccioso: «Aho! Ma che vuoi?» (Intervista 11).

Sì, sì, qualche alunno di classe terza, forse senza rendersene conto, ha fatto più volte battute sul mio conto, mi ha preso in giro davanti ai compagni e mi ha fatto il verso. Io ho fatto finta di nulla, perché non è preoccupante. C’è poi un alunno che mi ha dato proprio un soprannome, ma questo non mi ha portato sofferenza (Intervista 13).

Figura 1

Temi

Discussione

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di esplorare il bullismo dal punto di vista dei docenti. Un primo dato significativo che emerge è che tutti i partecipanti hanno mostrato di essere consapevoli di quanto sia grave il fenomeno del bullismo, ma solo 8 su 15 hanno affermato di conoscere i potenziali effetti negativi, che può comportare in termini di sviluppo emotivo e relazionale (Allen, 2010). Questo risultato suggerisce la necessità di una formazione specifica degli insegnanti, affinché non sottovalutino gli effetti del fenomeno, ma rendano alunni e genitori consapevoli dei rischi di sviluppare disturbi psicosociali, che corrono tutti gli attori coinvolti.

L’indagine ha inoltre mostrato che 9 insegnanti su 15 hanno avuto esperienza diretta del bullismo scolastico. Dalle loro testimonianze emerge che la matrice comune, che ha innescato la prevaricazione, è stata la mancata accettazione di una differenza, relativa a fattori di vario tipo: aspetti psicologici, comportamentali, rendimento scolastico, posizione sociale. Nella gestione del bullismo, si è evidenziato che tutti gli insegnanti si sono adoperati e hanno tentato soluzioni, tuttavia spesso in modo estemporaneo e basato sul semplice buon senso. Ad esempio, quando i docenti hanno saputo che un gruppetto bullizzava un compagno e aveva fatto un falso profilo social, fingendo di essere una ragazza, che gli chiedeva un appuntamento, hanno convinto il gruppetto a fingere che la ragazza dovesse trasferirsi all’estero, così da interrompere la ridicolizzazione della vittima.

Purtroppo, la rete Internet diventa sempre più spesso uno strumento che facilita gli atti di bullismo, fornendo la possibilità di amplificare il dileggio e di renderne gli effetti molto più pervasivi, soprattutto in assenza di controllo da parte degli adulti. Studi condotti su preadolescenti e adolescenti rivelano che chi crea falsi profili tende a mettere in atto più comportamenti legati al cyberbullismo (Lareki, Altuna e Martínez-de-Morentin, 2023). Il mancato utilizzo di pratiche inclusive suggerisce la necessità di realizzare interventi formativi finalizzati ad apprendere le strategie più adeguate (Gini e Pozzoli, 2018) volte a migliorare la relazione inter pares e con i docenti, e a creare un clima scolastico positivo, ampliando il punto di vista di tutti gli attori della scena educativa (Polat, 2011). È necessario non solo che i docenti siano consapevoli della gravità del bullismo, ma anche che abbiano informazioni corrette sulle diverse forme che può assumere, sui fattori di rischio e di protezione, sulle strategie educative per affrontarlo (Menesini, 2000), così da sentirsi all’altezza della situazione e scongiurare la possibilità di non riconoscerlo, sottovalutarlo o ignorarlo (Ferraris, 2017).

In linea con la letteratura (D’Urso et al., 2022), la mancanza di formazione ad hoc può generare senso di inadeguatezza, inerzia, paura di peggiorare la situazione. Il non agire, però, può incoraggiare il messaggio che il problema non esista, con il risultato di aggravare la posizione della vittima e rinforzare quella del bullo (D’Urso et al., 2017). Lo studio evidenzia inoltre che negli istituti scolastici ci sono attenzione e sensibilità verso il bullismo. Le attività di prevenzione e contrasto riguardano principalmente l’organizzazione di incontri con le Forze dell’ordine, la presenza di uno sportello psicologico, la realizzazione di progetti specifici, l’adozione di sanzioni disciplinari. Poco invece viene riportato sull’organizzazione di attività formative per i docenti; pertanto, la formazione sul bullismo dovrebbe essere implementata e rafforzata, laddove carente.

Quanto alla collaborazione dei genitori, si evidenzia che, generalmente, nella scuola primaria i genitori sono interessati e partecipi. Tuttavia, quando l’autore di bullismo è il proprio figlio tendono a negare e a giustificarlo, specie nei contesti socioeconomico culturali più disagiati. In molte scuole si osserva un forte disinteresse verso il problema del bullismo: i genitori si rivolgono alla scuola solo quando i loro figli sono direttamente colpiti e spesso non ricevono solidarietà dagli altri genitori. In altri contesti si riscontra grande collaborazione da parte dei genitori, con buona adesione alle iniziative organizzate dalla scuola.

I genitori costituiscono una leva strategica fondamentale nella gestione del bullismo e per questo è necessario che vengano inclusi in attività di formazione (Menesini, 2003). È necessario che i genitori siano consapevoli del ruolo chiave che rivestono nella prevenzione e nella gestione del bullismo, che diano regole chiare e sappiano dire di no quando è necessario, perché questo educa a contenere l’aggressività e struttura la personalità, prevenendo comportamenti aggressivi, remissivi e gregari. Il clima familiare e lo stile educativo hanno un ruolo determinante nel condizionare il comportamento dei figli e la loro relazione con gli altri (Riva Crugnola, 2012). Lo studio inoltre evidenzia la presenza di comportamenti vessatori verso i docenti: fenomeno che non va sottovalutato, ma che chiama in causa la necessità di una profonda riflessione sulle responsabilità di tali comportamenti e sui provvedimenti da adottare.

Un punto di forza del presente studio è rappresentato dalla possibilità che esso fornisce di evidenziare situazioni di bullismo scolastico, mettendo in relazione molteplici aspetti. Un ulteriore aspetto positivo è rappresentato dal fatto che sono state esplorate realtà scolastiche di contesti differenti. Una limitazione è data dal numero dei partecipanti, che non permette di generalizzare i risultati ottenuti. Studi futuri potrebbero ampliare il campione e integrare la ricerca con strumenti quantitativi, da somministrare a un numero elevato di partecipanti.

Conclusioni

Lo studio evidenzia che i docenti dovrebbero avere una maggiore consapevolezza delle pratiche inclusive. A tal fine è fondamentale che gli insegnanti ricevano una formazione specifica sul bullismo, considerata la particolare rilevanza che il fenomeno riveste nello sviluppo di preadolescenti e adolescenti. Ciò è in linea con la letteratura di riferimento, che ha evidenziato l’esigenza di implementare e migliorare la formazione dei docenti (Patrizi e Blasi, 2017; Bradshaw, Waasdorp e O’Brennan, 2013; Piotrowski e Hoot, 2008), attuando forme di intervento integrate e interdisciplinari (Gritti et al., 2019), atte a promuovere la conoscenza di strategie specifiche volte ad arginarlo (D’Urso et al., 2022).

Questo studio intende porre l’attenzione sul tema del bullismo nella scuola primaria e secondaria di primo grado, senza pretendere di generalizzare le forme di bullismo e gli atteggiamenti dei docenti, emersi nei contesti esplorati. Lo studio suggerisce la necessità di affrontare il problema del bullismo nella sua totalità e complessità, attraverso una formazione che non si ponga semplicemente l’obiettivo di includere il singolo alunno prevaricato, ma consideri l’inclusione come un fattore protettivo per tutta la classe e favorisca la creazione del senso di comunità, intesa come percezione di vivere in un’organizzazione sociale, i cui membri si conoscono, collaborano, si aiutano. In tale prospettiva, gli insegnanti dovrebbero essere considerati come destinatari dell’intervento, nei programmi scolastici antibullismo (Veenstra et al., 2014).

Bibliografia

Allen K.P. (2010), Classroom management, bullying, and teacher practices, «Professional Educator», vol. 34, n. 1, https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ988197.pdf (consultato l’8 aprile 2025).

Bandura A. (2017), Disimpegno morale. Come facciamo del male continuando a vivere bene, Trento, Erickson.

Bandura A., Barbaranelli C., Caprara G.V. e Pastorelli C. (1996), Mechanisms of moral disengagement in the exercise of moral agency, «Journal of Personality and Social Psychology», vol. 71, n. 2, pp. 364-374, http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.71.2.364

Bower C. (2019), «Um, I was getting bullied at school because I didn’t believe in god»: One family’s experience of autism, school and home education, «International Journal of Inclusive Education», vol. 1, n. 14, http://dx.doi.org/10.1080/13603116.2019.1588926

Bradshaw C.P., Waasdorp T.E. e O’Brennan L.M. (2013), Teachers’ and education support professionals’ perspectives on bullying and prevention: Findings from a national association study, «School Psychology Review», vol. 42, n. 3, pp. 280-297.

Demol K., Verschueren K., Salmivalli C. e Colpin H. (2020), Perceived teacher responses to bullying influence students’ social cognitions, «Frontiers in Psychology», vol. 11, pp. 582-592, http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2020.592582

D’Urso G. e Symonds J.E. (2021), Risk factors for child and adolescent bullying and victimization in Ireland: A systematic literature review, «Educational Review», vol. 77, n. 7, pp. 1464-1489, http://dx.doi.org/10.1080/00131911.2021.1987391

D’Urso G., Fazzari E., La Marca L. e Simonelli C. (2022), Teachers and inclusive practices against bullying: A qualitative study, «Journal of Child and Family Studies», vol. 32, pp. 2858-2866, https://doi.org/10.1007/s10826-022-02393-z

D’Urso G., Juvonen J. e Salmivalli C. (2023), Do adolescence peer victimization experiences hamper healthy relationships in young adulthood?, «European Journal of Developmental Psychology», vol. 20, n. 5, pp. 839-853, https://doi.org/10.1080/17405629.2023.2216448

D’Urso G., Petruccelli I., Schimmenti A. e Pace U. (2017), The role of attachment styles in the development of aggressive behavior among peers: An overview on homophobic bullying with a victim’s report. In A.M. Columbus (a cura di), Advances in Psychology Research, vol. 131, Hauppauge, NY, Nova Science Publishers, Inc., pp. 209-226.

Espelage D.L., Hong J.S., Merrin G.J., Davis J.P., Rose C.A. e Little T.D. (2018), A longitudinal examination of homophobic name-calling in middle school: Bullying, traditional masculinity, and sexual harassment as predictors, «Psychology of Violence», vol. 8, n. 1, pp. 57-66. http://dx.doi.org/10.1037/vio0000083

Ferraris A.O. (2017), Piccoli bulli e cyberbulli crescono, Milano, BUR.

Gambino S. (2022), Quando la scuola si trasforma in una trappola infernale, Edizioni We.

Ging D. e O’Higgins Norman J. (2016), Cyberbullying, conflict management or just messing? Teenage girls’ understandings and experiences of gender, friendship, and conflict on Facebook in an Irish second-level school, «Feminist Media Studies», vol. 16, n. 5, pp. 805-821, http://dx.doi.org/10.1080/14680777.2015.1137959

Gini G. e Pozzoli T. (2018), Gli interventi anti-bullismo, Roma, Carocci.

Gritti A., Musello M., Perillo P., Bardi D., Manno D., Taraschi M., Salvati T., Russo K. e Catone G. (2019), Conoscenza e percezione del bullismo a scuola: Dati preliminari di una ricerca condotta con docenti in formazione per le attività di sostegno didattico, «Giornale di neuropsichiatria dell’età evolutiva», vol. 39, pp. 1-6.

Healy S., Msetfi R. e Gallagher S. (2013), «Happy and a bit nervous»: The experiences of children with autism in physical education, «British Journal of Learning Disabilities», vol. 41, n. 3, pp. 222-228, http://dx.doi.org/10.1111/bld.12053

Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT (2019), Indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo, Roma, https://www.istat.it/it/archivio/228976

Kennedy T.D., Russom A.G. e Kevorkian M.M. (2012), Teacher and administrator perceptions of bullying in schools, «International Journal of Education Policy & Leadership», vol. 7, n. 5, pp. 1-12.

Lareki A., Altuna J. e Martínez-de-Morentin J.I. (2023), Fake digital identity and cyberbullying, «Media, Culture & Society», vol. 45, n. 2, pp. 338-353.

Lasch C. (1979), Culture of narcissism, New York, WW Norton.

Menesini E. (2000), Bullismo, che fare? Prevenzione e strategie di intervento nella scuola, Firenze, Giunti.

Menesini E. (2003), Bullismo: le azioni efficaci della scuola, Trento, Erickson.

Ministero della Salute (2022), Bullismo e cyberbullismo, https://www.salute.gov.it (consultato il 3 aprile 2025).

Mishna F., Scarcello I., Pepler D. e Wiener J. (2005), Teachers’ Understanding of Bullying, «Canadian Journal of Education», vol. 28, n. 4, pp. 718-738.

Newman J.B., Frey K.S. e Jones D.C. (2010), Factors influencing teacher interventions in bullying situations: Implications for research and practice. In Doll B., Pfohl W. e Yoon J. (a cura di), Handbook of Youth Prevention Science, London-New York, Routledge, Taylor & Francis Group, pp. 218-237.

Olweus D. (1978), Aggression in the school. Bullies and whipping boys, Washington, DC, Hemisphere.

Olweus D. (1993), Bullying at school. What we know and what we can do, Oxford-Cambridge, Blackwell.

Patrizi N. e Blasi V. (2017), Bullismo e cyberbullismo a scuola. Fenomenologia, evidenze empiriche, interventi educativi, Roma, Romatre-Press.

Piotrowski D. e Hoot J. (2008), Bullying and violence in schools: What teachers should know and do, «Childhood Education», vol. 84, n. 6, pp. 357-363.

Polat F. (2011), Inclusion in education: A step towards social justice, «International Journal of Educational Development», vol. 31, n. 1, pp. 50-58.

Pouwels J., Lansu T.A.M. e Cillessen A.H.N. (2018), A developmental perspective on popularity and the group process of bullying, «Aggression and Violent Behavior», http://dx.doi.org/10.1016/j.avb.2018.10.003

Purcell A. (2012), A qualitative study of perceptions of bullying in Irish primary schools, «Educational Psychology in Practice», vol. 28, n. 3, pp. 273-285. http://dx.doi.org/10.1080/02667363.2012.684343

Riva Crugnola C. (2012), La relazione genitore-bambino. Tra adeguatezza e rischio, Bologna, il Mulino.

Salmivalli C., Lagerspetz K., Björkqvist K., Österman K. e Kaukiainen A. (1996), Bullying as a group process: Participant roles and their relations to social status within the group, «Aggressive Behaviour», vol. 22, pp. 1-15, http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1098-2337(1996)22:1<1::AID-AB1>3.0.CO;2-T

Scrantom K. e McLaughlin K. (2019), Heroes on the Hill: A qualitative study of the psychosocial benefits of an intercultural arts programme for youth in Northern Ireland, «Journal of Community & Applied Social Psychology», vol. 29, n. 4, pp. 297-310, http://dx.doi.org/10.1002/casp.2401

Sjursø I.R., Fandrem H., O’Higgins Norman J. e Roland E. (2019), Teacher authority in long-lasting cases of bullying: A qualitative study from Norway and Ireland, «International Journal of Environmental Research and Public Health», vol. 16, n. 7, http://dx.doi.org/10.3390/ijerph16071163

UNESCO (2024), School bullying, an inclusive definition, https://antibullyingcentre.ie/wp-content/uploads/2024/07/UNESCO_Fin_Def_23-July_2.pdf (consultato il 3 aprile 2025).

van Aalst D.A.E., Huitsing G. e Veenstra R. (2022), A systematic review on primary school teachers’ characteristics and behaviors in identifying, preventing, and reducing bullying, «International Journal of Bullying Prevention», vol. 6, pp. 124-137.

Veenstra R., Lindenberg S., Huitsing G., Sainio M. e Salmivalli C. (2014), The role of teachers in bullying: The relation between antibullying attitudes, efficacy, and efforts to reduce bullying, «Journal of Educational Psychology», vol. 106, n. 4, pp. 1135-1143, http://dx.doi.org/10.1037/a0036110

Yoon J., Sulkowski M.L. e Bauman S.A. (2014), Teachers’ responses to bullying incidents: Effects of teacher characteristics and contexts, «Journal of School Violence», vol. 15, n. 1, pp. 1-23, http://dx.doi.org/10.1080/15388220.2014.963592

Vol. 11, Issue 1, April 2025