Vol. 24, n. 4, novembre 2025

RICERCHE, PROPOSTE E METODI

Universal Design for Learning per la progettazione didattica inclusiva

Percorsi di formazione in servizio con insegnanti della scuola primaria e secondaria

Silvia Dell’Anna1 e Anna Frizzarin2

Sommario

Negli ultimi anni, l’Universal Design for Learning (UDL) ha suscitato un interesse crescente a livello internazionale, affermandosi come un approccio innovativo alla progettazione didattica inclusiva, orientato alla creazione di contesti educativi universalmente accessibili. Tuttavia, nonostante l’aumento della letteratura scientifica sul tema, permangono difficoltà nella traduzione operativa dei suoi principi e delle sue linee guida. In particolare, l’integrazione dell’UDL nella formazione iniziale e in servizio dei docenti, così come la sua effettiva applicazione nei contesti scolastici, risultano ancora limitate, sollevando interrogativi sulla sostenibilità e l’accessibilità reale del modello per gli insegnanti.

Il presente contributo propone perciò un tentativo di rilettura del modello con l’obiettivo di renderlo più comprensibile e concretamente attuabile nel contesto scolastico italiano. A tal fine, vengono presentate alcune proposte operative elaborate nell’ambito di un percorso biennale di ricerca-formazione. In particolare, l’articolo si concentra sulla dimensione formativa dell’intervento, illustrando come i principi dell’UDL siano stati «tradotti» in strumenti operativi coerenti con le pratiche quotidiane degli insegnanti e con una visione inclusiva della didattica, al fine di favorirne un’integrazione sostenibile nella progettazione didattica.

Parole chiave

UDL, Progettazione didattica inclusiva, Ricerca-formazione, Professionalità docenti, Accessibilità.

RESEARCH, PROPOSALS, AND METHODS

Universal Design for Learning for Inclusive Planning

Experiences of In-Service Professional Development for Primary and Secondary School Teachers

Silvia Dell’Anna3 and Anna Frizzarin4

Abstract

In recent years, Universal Design for Learning (UDL) has attracted growing interest at international level, establishing itself as an innovative approach to inclusive instructional planning aimed at creating universally accessible educational environments. However, despite the increasing body of scientific literature on the subject, challenges remain in translating its principles and guidelines into practice. In particular, the integration of UDL into both initial teacher education and in-service professional development, as well as its concrete implementation in school settings, is still limited. This raises important questions about the model’s sustainability and practical accessibility for teachers.

This article aims to offer a reinterpretation of the UDL framework in order to make it more comprehensible and actionable within the Italian school context. To this end, the paper presents a set of operational proposals developed within a two-year research and training project. Specifically, the article focuses on the training dimension of the intervention, illustrating how UDL principles have been «translated» into practical tools aligned with teachers’ everyday practices, with the goal of supporting their sustainable integration into inclusive instructional planning.

Keywords

UDL, Inclusive planning, Research-training, Teacher professionalism, Accessibility.

Introduzione5

Il dibattito nazionale in materia di inclusione dedica ampio spazio al tema della formazione dei docenti, incentrando la discussione sulla figura dell’insegnante di sostegno e sulla sua evoluzione (si vedano, ad esempio, Canevaro e Ianes, 2019; Gaspari, 2015). Il confronto, sebbene animato da posizioni talvolta contrastanti, sembra spostarsi verso una professionalità inclusiva che coinvolga l’intero corpo docente e ne reinterpreti competenze e mansioni in un’ottica sistemica. Di conseguenza, il mandato di promuovere una didattica inclusiva si riverbera — e forse assume ancor più significato — nella progettazione di classe.

Anziché rimanere ancorati alla progettazione individualizzata degli alunni con disabilità e alla sua connessione con l’esperienza di apprendimento del gruppo classe, che appare ricondurre più al concetto di integrazione che a quello di inclusione (Sandri, 2014), la proposta favorisce contaminazioni tra le tradizionali dimensioni della didattica generale e speciale. In assenza di un processo dialogico evolutivo, la didattica generale rischia di appiattirsi in una logica di omologazione e standardizzazione, mentre la didattica speciale tende ad affidarsi al proliferare delle etichette che troppo spesso stigmatizzano, isolano e deresponsabilizzano (Ianes e Demo, 2022). Resta, tuttavia, da interrogarsi su come avvicinare il patrimonio di conoscenze della didattica generale in materia di progettazione, caratterizzato da uno sguardo alla collettività, a quello rivolto all’individualità, in alcuni casi di alunni con funzionamenti altamente specifici, proprio della didattica speciale (Dell’Anna, Ianes e Tarini, 2022).

Una soluzione in tal senso è certamente rappresentata da quei modelli didattici che fungono da tessuto connettivo tra i due sguardi, prestandosi a offrire un’impalcatura concettuale e operativa al contempo coerente con i principi dell’inclusione e in grado di accogliere progettualità volte ai singoli dove necessarie. Tra questi vi è l’Universal Design for Learning (UDL; CAST, 2024), che mira alla progettazione di contesti educativi inclusivi e universalmente accessibili. Tuttavia, nonostante la sua ampia diffusione internazionale a livello teorico e di politiche inclusive (United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2016), il modello fatica ancora a tradursi in una prassi consolidata nella quotidianità scolastica (Ewe e Galvin, 2023). Anche nel contesto italiano, nonostante un crescente interesse, si rilevano ancora poche esperienze di studi empirici, formazione e applicazione dei principi dell’UDL (Savia, 2018). Se da un lato questo può essere in parte spiegato alla luce della relativa scarsità di letteratura soprattutto operativa disponibile sul tema, dall’altro va sollevata anche una questione di comprensibilità e vicinanza del modello stesso alla nostra tradizione pedagogico-didattica e al bagaglio di preconoscenze ed esperienze dei docenti che lo rendono meno sostenibile nella pratica. Già a livello internazionale alcuni autori hanno evidenziato difficoltà nella traduzione dell’UDL dalla teoria alla pratica, processo ampiamente demandato agli insegnanti stessi (Edyburn, 2010), sottolineando il ruolo centrale della formazione professionale in questo senso (Israel, Ribuffo e Smith, 2014).

Questo articolo propone un tentativo di rilettura del modello attraverso concetti e strategie che risultino più vicini alle nostre scuole così come concettualizzata dalle autrici nell’ambito di un percorso biennale di ricerca-formazione promosso dall’Istituto Comprensivo Vigolo Vattaro (TN) a partire dall’anno scolastico 2023/2024. In particolare, il contributo si concentra sulla dimensione formativa dell’intervento, illustrando il tentativo di avvicinare il modello UDL alle pratiche di progettazione più consuete per gli insegnanti. Le proposte operative riportate descrivono i principali contenuti della formazione che, con opportuni adattamenti, si è rivolta agli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’istituto e, in parallelo, è stata replicata in corsi di formazione per docenti in servizio nella scuola secondaria di secondo grado. L’obiettivo è rendere il modello UDL più facilmente comprensibile e applicabile, corredandolo di numerosi esempi riferiti a diversi ambiti disciplinari e gradi di istruzione.

Il modello dell’Universal Design for Learning

L’UDL (Progettazione Universale per l’Apprendimento) è un approccio di progettazione didattica sviluppato intorno agli inizi degli anni ’90 dal Centre for Applied Special Technology (CAST). Come evidente dal nome stesso, il framework fa proprio e applica il concetto di Universal Design nato in ambito architettonico per la realizzazione di ambienti fisici e prodotti accessibili a tutti indipendentemente dai diversi funzionamenti umani (Mace, 1985) e lo applica alla progettazione didattica per la realizzazione di ambienti di apprendimento inclusivi (Rao, Edelen-Smith e Wailehua, 2015).

In nome del riconoscimento delle differenze umane nei processi di apprendimento, il modello promuove infatti una progettazione flessibile e plurale, che tenga conto fin da principio della molteplicità di caratteristiche e inclinazioni di tutti gli alunni e le alunne (Meyer, Rose e Gordon, 2014). Basandosi su evidenze empiriche sui processi cognitivi coinvolti nell’apprendimento, il punto di partenza degli autori è costituito infatti dall’assumere la variabilità e le differenze individuali come la norma nell’apprendimento, ribaltando l’idea dell’alunno medio e, quindi, della «taglia unica» che va bene per tutti. Tutto ciò ha ovviamente implicazioni profonde sul modo in cui si guarda alla progettazione didattica.

Questo cambio di paradigma si associa infatti a uno spostamento di focus dai soggetti e le loro caratteristiche — e, quindi, cosa sono o non sono in grado di fare — all’ambiente di apprendimento, al fine di individuare eventuali barriere che potrebbero ostacolarne la piena partecipazione e il successo formativo. Questo, secondo l’approccio, è realizzabile tramite la pluralizzazione dell’offerta didattica stessa. In breve: di fronte a classi normalmente eterogenee, una qualsiasi proposta didattica univoca, per quanto di qualità, innalzerà delle barriere per qualcuno. In questo senso, proattività e intenzionalità sono elementi cardine dell’UDL, che mira a ridurre al minimo il bisogno di adattamenti successivi attraverso la predisposizione, già in fase di progettazione, di ambienti flessibili in grado di offrire una molteplicità di opzioni di accesso e fruizione (Meyer, Rose e Gordon, 2014).

Nella pratica, progettare cercando di rispondere a tutte le diverse caratteristiche e preferenze di alunni e alunne potrebbe sembrare un’utopia. Tuttavia, secondo il modello, progettare in termini universali è possibile in quanto tale variabilità è sistematizzabile e, perciò, prevedibile (Meyer, Rose e Gordon, 2014; Rao e Meo, 2016).

Sulla base delle evidenze di ricerca menzionate sopra, è possibile infatti distinguere tre aree/dimensioni del nostro cervello, chiamate reti o network, coinvolte in ogni attività di apprendimento:

- il network affettivo, responsabile dei meccanismi emotivi implicati, della motivazione e della definizione delle priorità;

- il network di riconoscimento, deputato alla ricezione e all’analisi delle informazioni provenienti dall’esterno;

- il network strategico, sede della pianificazione e dell’esecuzione delle azioni (Rao, Edelen-Smith e Wailehua, 2015).

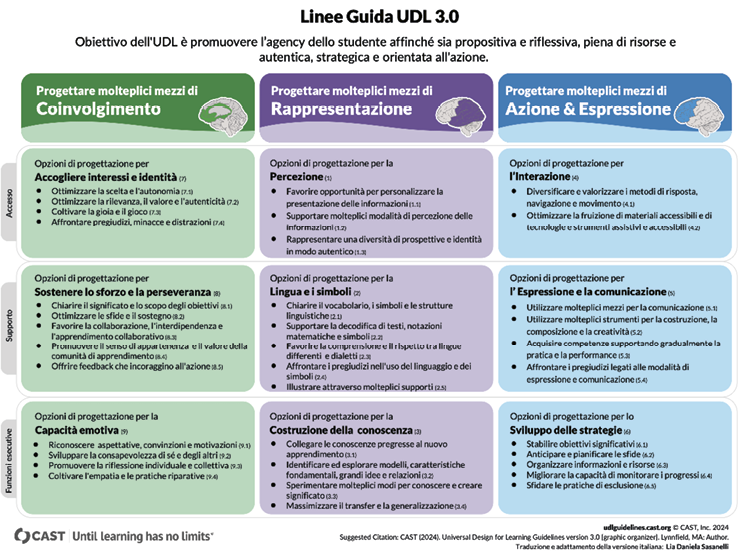

Sulla base di questa suddivisione, il modello si struttura in tre principi fondamentali e una serie di linee guida finalizzate a supportare i/le docenti nella progettazione didattica inclusiva. A ogni network corrisponde quindi un principio generale, che consiste nel moltiplicare l’offerta didattica progettando e mettendo quindi a disposizione diverse opzioni tra cui scegliere rispetto alla rispettiva dimensione dell’apprendimento (ad esempio rappresentazione dei contenuti).

Ciascun principio si articola in tre linee guida, operazionalizzate poi in diverse «considerations»6 (in tutto 36) che guardano alle micro-azioni concretamente implementabili in classe per realizzarle (figura 1). Tali strategie pratiche sono a loro volta fondate su evidenze di ricerca e buone prassi di didattica inclusiva (CAST, 2024).

Figura 1

Linee guida UDL versione 3.0 (CAST, 2024)

Come illustrato nella figura 1, il framework si sviluppa in modo progressivo secondo due direttrici:

- da un livello generale a uno sempre più specifico e operativo, passando dai principi alle linee guida fino alle considerazioni;

- per livello di complessità: all’interno di ciascun principio, le linee guida procedono da indicazioni per favorire l’accesso fino a funzioni esecutive di ordine superiore implicate nell’interiorizzazione degli apprendimenti (CAST, 2024).

L’UDL fornisce quindi sostanzialmente una cornice di supporto agli insegnanti da applicare a ciascuna delle diverse fasi della progettazione didattica (Israel, Ribuffo e Smith, 2014; Rao e Meo, 2016). Indipendentemente dagli strumenti o supporti utilizzati, Rao e Meo (2016) descrivono infatti il ciclo di progettazione attraverso l’UDL come un processo iterativo, che parte dall’identificazione degli obiettivi di apprendimento (step 1) e delle modalità di valutazione di raggiungimento degli stessi (step 2), per poi passare ai metodi/strategie e ai materiali, costruiti utilizzando le linee guida e le considerazioni in modo da offrire scelte e supporti flessibili agli alunni (step 3 e 4). Il ciclo continua poi con l’effettiva implementazione della/e lezione/i in classe e, a seguire, con l’analisi e la riflessione su ciò che ha funzionato e su cosa, invece, va rivisto per incrementare l’accesso di alunne e alunni all’apprendimento e, perciò, per guidare la ri-progettazione (Rao e Meo, 2016).

Infine, è rilevante evidenziare come il modello promuova la flessibilità anche nel suo stesso impiego da parte dei docenti. Pensato per essere applicabile trasversalmente a contesti e gradi scolastici differenti, esso consente un elevato grado di personalizzazione in base ai bisogni specifici degli insegnanti e delle loro classi (Rao, Edelen-Smith e Wailehua, 2015). Ad esempio, decidere se concentrarsi solo su alcune aree (ad esempio solo un principio), quanti e quali considerazioni o linee guida applicare, il livello da cui partire (ad esempio accesso), ecc.

La struttura del percorso formativo

Il progetto Una scuola per tutti, promosso dall’Istituto Comprensivo Vigolo Vattaro (TN), si è sviluppato nell’arco di due anni scolastici (2023/2024 e 2024/2025), per un totale di 50 ore di formazione diretta, tra incontri teorici e laboratoriali, a cui è seguita una fase di job-shadowing tra i docenti coinvolti.7 Alla prima annualità, di cui si entra nel merito in questo contributo, hanno preso parte al percorso 56 insegnanti, circa il 70% del corpo docente dell’Istituto. Essa è stata dedicata all’introduzione e all’applicazione dell’UDL agli aspetti trasversali della progettazione didattica: dall’integrazione dei principi in momenti didattici circoscritti (micro-progettazione) fino ad arrivare a percorsi più articolati riferibili a vere e proprie Unità di Apprendimento (macro-progettazione).

Per avvicinare in modo graduale i/le docenti al modello, si è quindi seguito un percorso progressivo: partendo da singole strategie/interventi trasversali (ad esempio cognitive, metacognitive, sociali ed emotive), per passare poi alla sua applicazione a momenti didattici circoscritti (ad esempio presentazione di un nuovo contenuto, assegnazione di un’attività, ecc.) attraverso metodologie/strategie ben conosciute (ad esempio cooperative learning, didattica a stazioni, ecc.) e, infine, a format di unità di apprendimento in cui applicare l’UDL in modo longitudinale. Nel fare ciò, si è sempre cercato di partire da strategie già note e/o già implementate da parte degli insegnanti per arricchirle poi in un’ottica UDL, esplicitandone sempre la collocazione all’interno del modello (ovvero, la rispettiva linea guida e le considerazioni applicate).

In questa sede ci focalizziamo in particolare sul primo e sul secondo passaggio, ovvero la micro-progettazione di strategie trasversali e metodologie didattiche in ottica UDL.

La documentazione del percorso

Nei prossimi paragrafi verranno illustrati, in modo riassuntivo, i principali tentativi di «traduzione» operativa del modello UDL realizzati nel corso del primo anno di formazione. La documentazione dell’esperienza formativa vuole mostrare, concretamente, l’evoluzione da pratiche didattiche di stampo più tradizionale (come la lezione frontale) a scelte operative più in linea con i principi dell’UDL e con una visione inclusiva della didattica.

Parte introduttiva: Applicare trasversalmente i principi della didattica inclusiva attraverso il modello UDL

Come punto di avvio del percorso, abbiamo ritenuto fondamentale impostare con i partecipanti una cornice di senso condivisa rispetto al significato di didattica inclusiva, al fine di introdurre in modo coerente la prospettiva progettuale dell’UDL e guidarne l’interpretazione attraverso lenti consapevoli. Innanzitutto, una progettazione didattica inclusiva dovrebbe tenere conto, fin dalle prime fasi, delle caratteristiche e dei bisogni di tutti gli alunni, con l’obiettivo di promuovere apprendimento, partecipazione, relazioni significative e benessere in classe (IBE-UNESCO, 2021). Si tratta, di conseguenza, di agire proattivamente, rimuovendo alla radice eventuali barriere all’apprendimento, piuttosto che attendere che esse colgano alla sprovvista gli insegnanti durante le attività didattiche.

Intesa in questo modo, la progettazione si profila come flessibile e diversificata negli obiettivi, nei metodi didattici, nei materiali e nelle modalità di valutazione. Se, da un lato, la didattica di classe si pluralizza in funzione del riconoscimento della naturale eterogeneità della popolazione scolastica, dall’altro le azioni specifiche volte all’individualizzazione di modalità e contenuti di apprendimento, in linea con le esigenze di singoli alunni, trovano applicazione al di là del solo concetto di accomodamento, trasformandosi in strumenti estesi a tutti, che arricchiscono l’esperienza di apprendimento collettiva.

La tensione verso l’universalità promossa dall’UDL che, come l’inclusione, si configura come un processo sempre in divenire (Booth e Ainscow, 2014), non rinuncia né all’ambizione verso la piena accessibilità, né alla pretesa di garantire strumenti e strategie specifici ed efficaci in risposta ad alcuni funzionamenti specifici. A modificarsi è l’ordine di priorità attribuito nella progettazione didattica che, dapprima, deve divenire — per quanto possibile — universale, ossia rispondente al maggior numero di alunni, e solo in seconda battuta, come necessità residua, ricorrere ad accorgimenti specifici, che vengono però resi disponibili e fruibili a tutti (UN, 2006, art. 2). Si tratta quindi di riconoscere che prevedere tutti i funzionamenti a priori, per quanto auspicabile, rappresenta un’utopia: per questioni di sostenibilità, poiché le risorse — umane e materiali — a cui le scuole accedono non sempre lo consentono, ma anche a causa di sovrapposizioni tra bisogni opposti, che trasformano uno strumento facilitatore per alcuni in una barriera per altri (Mangiatordi, 2019).

Questa prospettiva non trova facile applicazione nella realtà scolastica. Le ricerche internazionali evidenziano una tendenza a diversificare in modo selettivo, propendendo di volta in volta per i soli contenuti o per le sole modalità di apprendimento. Più che operare una reale pluralizzazione delle proposte di apprendimento, spesso gli insegnanti ricorrono a adattamenti rivolti a singoli alunni o a minoranze in situazione di svantaggio, con inevitabili ricadute in termini di stigmatizzazione, separazione o esclusione (Lindner e Schwab, 2020; Graham et al., 2020). I dati italiani restituiscono un quadro simile, accentuando inoltre una prevalenza di lezioni frontali, di natura trasmissiva o, tuttalpiù, dialogica, a discapito di modalità più attive, laboratoriali e cooperative (Bazzanella e Buzzi, 2009; Cavalli e Argentin, 2018). Sul piano dell’individualizzazione per alunni con disabilità ritroviamo inoltre pratiche di microesclusione che allontanano dal gruppo classe sul piano accademico e sociale (ISTAT, 2024; Demo et al., 2023).

Il punto di partenza della formazione consisteva proprio nel superamento di queste pratiche sedimentate. Bisognava partire quindi da una chiara contrapposizione: tra la didattica tradizionale, univoca e da adattare per rispondere a bisogni specifici (in ottica prettamente deficitaria), che desideravamo lasciarci alle spalle, e la didattica inclusiva, arricchita e plurale in nome del riconoscimento delle differenze tutte, verso cui tendere appoggiandoci all’UDL come strumento guida. Per farlo, siamo partite da un elenco di esempi concreti, ragionando su due fronti: quello della didattica di classe e quello dell’individualizzazione e personalizzazione per singoli alunni.

Per il primo la riflessione verteva nello specifico su come abbandonare logiche basate sulla standardizzazione, l’uniformità e l’appiattimento, per promuovere pluralità e accessibilità nelle opportunità di apprendimento per la classe (tabella 1).

Per la seconda dimensione — quella dell’individualizzazione e personalizzazione per singoli alunni —, la contrapposizione si è giocata sul rapporto tra adattamento (la cultura da superare) ed estensione e generalizzazione (quella verso cui evolvere). Desideravamo dare forma al concetto di speciale-normalità (Ianes, 2006), essenziale per qualcuno, ma utile per tutti: speciale nella sua progettazione originaria ma universale se fruibile nella normalità della comunità di apprendimento, in ottica di un’integrazione quotidiana e naturale di strumenti e tecniche basati sulle evidenze che diventino patrimonio per un apprendimento collettivo caratterizzato da maggiore efficacia (Mitchell e Sutherland, 2022).

Come si può notare dagli esempi riportati nella tabella 2, l’elemento «specialistico» (come un materiale in braille o una tecnologia assistiva), inizialmente reso disponibile in modo mirato, può infatti divenire un’occasione per arricchire il quadro di opzioni disponibili per tutto il gruppo classe. Inoltre, mentre nelle situazioni rappresentate nella colonna di sinistra l’adattamento può costituire un pretesto per evidenziare una «deviazione» da una presunta norma (nello svolgimento di un compito o attività) e per creare una spaccatura con l’esperienza formativa del gruppo classe, nella colonna di destra il messaggio che viene veicolato è che essere diversi è lecito, normale, e desiderabile.

Tabella 1

La didattica di classe: dall’uniformità alla pluralizzazione

|

Didattica «tradizionale»: Esempi da superare |

Didattica inclusiva: Esempi verso cui tendere |

|

Un insegnante non tiene conto che alcuni alunni della sua classe hanno necessità di accedere a specifici strumenti per lo svolgimento di attività di scrittura. Un insegnante abbassa le aspettative di apprendimento per tutta la classe, calibrandosi sul livello di competenza degli alunni più «in difficoltà». Un insegnante propone dei lavori di gruppo senza, tuttavia, modificare in maniera sostanziale nessun aspetto della progettazione tradizionale (ad esempio, tutti i gruppi lavorano con i medesimi materiali e realizzano la medesima tipologia di prodotto). |

Per apprendere il concetto di addizione, l’insegnante permette agli alunni di utilizzare differenti strumenti di calcolo (ad esempio abaco, regoli, palline colorate). Durante la spiegazione l’insegnante rende disponibili materiali concreti, come foto oppure oggetti di manipolazione. Dopo avere letto un breve testo, l’insegnante mostra alla classe un video con audio e sottotitoli. Oltre alle schede cartacee, un insegnante fornisce sempre la versione digitale in modo che gli alunni possano personalizzarle. |

Tabella 2

L’individualizzazione e la personalizzazione: dall’adattamento all’estensione e alla generalizzazione

|

L’adattamento: Esempi da superare |

La speciale-normalità: Esempi verso cui tendere |

|

In una classe di scuola primaria è presente un alunno cieco. Durante le attività di lettura, |

Una scuola ha dotato alcune aule di cuffie isolanti per lo svolgimento di attività che |

|

mentre i compagni utilizzano il libro di testo o materiali cartacei forniti dall’insegnante, l’alunno accede ai contenuti attraverso supporti in braille o un display braille per la lettura digitale. In una classe di scuola secondaria di primo grado è presente un’alunna con una disabilità intellettiva lieve. È in grado di scrivere brevi frasi e possiede un lessico di base, ma necessita di supporti visivi come immagini, fotografie o simboli. Quando l’insegnante assegna alla classe la stesura di un breve elaborato su un’esperienza vissuta, i compagni lavorano in autonomia utilizzando fonti online o il libro di testo, mentre l’alunna sviluppa un progetto alternativo con il supporto di un insegnante, integrando immagini, parole e brevi frasi. Per un alunno plusdotato le insegnanti predispongono sempre materiali di approfondimento, da leggere ogni volta che termina con anticipo le attività di classe. |

richiedono un elevato grado di concentrazione (ad esempio verifiche e test). Gli insegnanti di una classe organizzano regolarmente attività sulle strategie di coping degli alunni per la gestione di situazioni sfidanti (ad esempio reazione a una valutazione negativa). Quando si fa un’attività al computer, l’insegnante propone l’uso di programmi che prevedono diverse modalità di navigazione (ad esempio mouse, tastiera, joystick). Gli alunni possono presentare il loro elaborato in versione scritta o audioregistrata. L’insegnante permette l’uso di strumenti di traduzione elettronica per la comprensione e la scrittura di testi. In classe sono disponibili penne e colori con varie tipologie di impugnature facilitate. |

Parte laboratoriale: Verso una progettazione didattica inclusiva

In una fase successiva, per affrontare l’applicazione di metodologie e strategie didattiche in ottica UDL, abbiamo concordato una struttura di riferimento per aiutare gli insegnanti nella selezione di soluzioni metodologiche inclusive e per creare un costante collegamento con le linee guida del modello.

Diversi autori hanno tentato di sistematizzare le azioni didattiche, creando classificazioni e macrotipologie. Clark (2000, cit. in Calvani, 2012, p. 30) propone una classificazione basata su tre variabili in particolare:

- il controllo, se affidato al docente o all’alunno;

- il grado di strutturazione del materiale e dell’ambiente istruttivo prestabilito dal docente;

- l’interazione e la sua direzionalità (tra alunno e docente, tra alunni, e tra alunno/i e sistema).

Secondo l’autore, queste variabili danno origine, nel rapporto con l’esperienza, gli atteggiamenti e le abilità metacognitive degli alunni, a quattro possibili architetture: recettiva (o trasmissiva), comportamentale (o direttivo-interattiva), a scoperta guidata, ed esplorativa. Questa sistematizzazione ha rappresentato, nel nostro lavoro di formazione, un riferimento centrale, sia per quanto riguarda la pianificazione di microstrategie, sia per la strutturazione complessiva di UdA. Da un lato, le singole micro-strategie potevano essere arricchite attraverso le linee guida UDL, inglobando al loro interno molteplici opzioni. Dall’altro, la varietà di soluzioni didattiche, se scelte in modo intenzionale e consapevole, nel loro alternarsi, poteva rispecchiare i principi dell’UDL, permettendo agli alunni di accedere nel tempo a molteplici modalità di rappresentazione, di azione ed espressione e di coinvolgimento.

Un ulteriore riferimento per la documentazione del percorso formativo, specialmente per il legame tra obiettivi e scelta delle strategie, rimanda al lavoro di Stefano Porcu (2025), dove la tassonomia delle strategie didattiche viene articolata attorno ai verbi all’infinito propri della definizione degli obiettivi di apprendimento (ad esempio, al progettare si associa il Project-Based Learning, mentre al discutere il Debate).8 Questi elementi emergeranno, in forma schematica e riassuntiva, negli esempi presentati nel testo.

Per avvicinare i docenti all’applicazione pratica dell’UDL, abbiamo quindi strutturato i nostri incontri secondo tre momenti chiave della progettazione didattica, riconducibili ai tre principi fondamentali dell’UDL:

- Introdurre un nuovo argomento;

- Assegnare un’attività per esercitare, applicare e/o consolidare conoscenze e abilità;

- Consentire agli alunni di dimostrare quanto si è appreso.

Il principio della rappresentazione è stato quindi identificato con il momento della presentazione di un nuovo contenuto/argomento (input). Il principio dell’azione e dell’espressione è stato invece associato al momento di assegnazione di un’attività ad alunni e alunne per mettere in pratica una certa conoscenza, abilità o competenza e/o per dimostrare quanto si è appreso (output). Infine, il principio del coinvolgimento è stato trattato come trasversale agli ultimi due momenti didattici, in quanto coincide con tutti gli accorgimenti pensati per promuovere la motivazione e la partecipazione di alunni e alunne.

Per ciascuna delle tre fasi, presentiamo alcune attività formative svolte con i docenti, corredate da esempi di progettazione inclusi nei materiali. Nello specifico, per ognuna proponiamo una rielaborazione della versione recettiva-trasmissiva in ottica UDL attraverso 2 esempi agli antipodi: 1. direttivo-strutturato; 2. esplorativo-autoregolato (sintetizzati nella tabella 3). Ogni esempio è poi accompagnato da una breve sintesi analitica che ne evidenzia il legame con le linee guida UDL e le relative considerazioni.9

Tabella 3

Sintesi esempi rielaborati in ottica UDL

|

Esempi di microprogettazione |

«Tradizionale» |

UDL |

|

Introduzione di un nuovo argomento (Principi del coinvolgimento e della rappresentazione) |

Spiegazione frontale trasmissiva |

Lezione arricchita |

|

Strategia Jigsaw |

||

|

Assegnazione di un’attività per esercitare/applicare/consolidare conoscenze e abilità (Principi del coinvolgimento e dell’azione ed espressione) |

Elenco di esercizi da svolgere individualmente |

Esercizio arricchito |

|

Attività a stazioni |

||

|

Dimostrare quanto si è appreso (Principi del coinvolgimento e dell’azione ed espressione) |

Verifica di natura nozionistica |

Debate |

|

Progetto per fasi |

Introdurre un nuovo argomento

Tra le prime attività proposte, agli insegnanti è stato chiesto di rielaborare un esempio tradizionale di spiegazione, incentrata sul docente e di natura direttiva e passivizzante, che ha come finalità la mera memorizzazione e la ripetizione assimilativa (si veda la tabella 4).

Tabella 4

Esempio tradizionale: Lezione frontale trasmissiva

|

Obiettivi: memorizzare e ripetere. |

|

Un insegnante entra in classe, si siede alla cattedra e, dopo aver fatto l’appello, spiega per 30 minuti. Dopodiché chiede agli alunni di dedicare il restante tempo alla lettura del medesimo argomento su una pagina del libro di testo. |

Pur rimanendo in una situazione direttivo-strutturata, incentrata prevalentemente sull’insegnante, i docenti hanno rielaborato l’esempio utilizzando le linee guida dell’UDL, con particolare attenzione ai principi del coinvolgimento e della rappresentazione (network affettivo e di riconoscimento), arricchendola di accorgimenti che ne ampliano scopi e modalità a supporto dell’apprendimento di ciascuno (tabella 5).

Tabella 5

Esempi UDL: Lezione arricchita

|

Scuola secondaria di secondo grado. |

|

Obiettivi: definire, spiegare, collocare, comprendere, riformulare, selezionare, riportare, discutere. |

|

Prima di introdurre l’argomento, l’insegnante scrive tre parole chiave alla lavagna e mostra alcune fotografie. Per prima cosa chiede agli alunni di riflettere su quello che già sanno e che vorrebbero imparare sul tema (Know, Want to know, da tecnica K-W-L), prima individualmente, poi confrontandosi con un compagno e, infine, condividendo quanto emerso nella discussione con la classe intera (tecnica Think-Pair-Share). Finita questa fase di attivazione, l’insegnante fornisce agli alunni un supporto per prendere appunti, con una mappa concettuale appena accennata con delle parole chiave già inserite. L’insegnante legge agli studenti la testimonianza di un autore dell’epoca e colloca l’evento nel panorama geopolitico, ricorrendo a una cartina e a delle pedine per mettere in evidenza le fazioni coinvolte. Sulla LIM mostra poi delle ricostruzioni 3D della città, come si suppone apparisse all’epoca, e chiede agli alunni di pensare a delle situazioni simili che vivono o osservano nella loro quotidianità (al telegiornale, nelle loro esperienze personali, ecc.). Nell’ultima fase chiede agli alunni, a coppie, di lavorare sul proprio supporto, consultando il libro di testo e altre fonti video e audio messe a disposizione sulla piattaforma dell’istituto. Al termine della lezione, gli alunni scrivono tre parole su un foglietto per riassumere quanto hanno imparato (Learned, da K-W-L). |

Osservando le tabelle 4 e 5, la trasformazione è evidente. Innanzitutto, gli obiettivi si modificano ed estendono, inglobando termini che richiamano in modo esplicito la necessità di sottoporre i contenuti a una rielaborazione personale (comprendere, riformulare, selezionare) e di incentivare il ruolo attivo degli alunni (spiegare, collocare, selezionare, discutere). La spiegazione è poi arricchita dall’attivazione di diversi canali e codici, per favorire diverse preferenze rispetto alle modalità di percezione ed elaborazione delle informazioni (ad esempio informazioni orali, visive, tattili; possibilità di personalizzare i materiali; narrazione, collocazione di eventi su una cartina, ricostruzione 3D, ecc.).

Attraverso i supporti forniti (ad esempio mappa da completare per gli appunti), inoltre, si supportano l’organizzazione e l’interiorizzazione dei contenuti forniti e vengono creati collegamenti espliciti sia con conoscenze pregresse che con esperienze dirette degli alunni. Questo è rilevante anche dal punto di vista della percezione della significatività dei contenuti e quindi del coinvolgimento. Infine, nel lavoro si alternano fasi individuali a momenti di coppia e di grande gruppo, in cui sono promosse collaborazione e partecipazione (tabella 6).

Tabella 6

Analisi di un esempio riportato nella tabella 5 con modello UDL

|

Coinvolgimento |

Rappresentazione |

Azione & Espressione |

|

|

Accesso |

|

|

|

|

Supporto |

|

|

|

|

Funzioni esecutive |

|

Spostandosi verso l’asse autoregolato-esplorativo, si propone lo stesso momento didattico rivisitato ricorrendo a un’attività di cooperative learning (tabella 7). Anche questa seconda opzione è finalizzata a sottoporre i contenuti a una rielaborazione personale (definire, collocare, comprendere, riformulare, selezionare), ma questa volta attraverso una modalità totalmente incentrata sugli alunni, i quali esplorano in autonomia l’argomento e poi lo rielaborano in un contesto collaborativo per arrivare a padroneggiarlo (spiegare, riportare, discutere). In questo caso, oltre alle linee guida dei principi della rappresentazione e del coinvolgimento, ne sono state applicate anche alcune del principio dell’azione ed espressione, in quanto l’attività stessa richiedeva l’attivazione degli alunni per la produzione di un output (processi afferenti al network strategico).

Tabella 7

Esempi UDL: La strategia Jigsaw

|

Scuola primaria. |

|

Obiettivi: definire, spiegare, collocare, comprendere, riformulare, selezionare, riportare, discutere. |

|

All’inizio dell’unità di apprendimento sulle festività, l’insegnante di lingua propone un’attività di cooperative learning per l’acquisizione del lessico, articolata in tre fasi: lavoro in gruppi eterogenei (gruppo casa), approfondimento di sotto-temi in gruppi omogenei (gruppo esperti) e ritorno ai gruppi eterogenei per la condivisione delle varie informazioni approfondite e lo svolgimento dell’attività. Inizialmente, la classe guarda un video introduttivo sulle festività in diversi Paesi (per rappresentare i differenti background culturali della classe) allo scopo di attivare le preconoscenze. Poi, in gruppi eterogenei, gli alunni prendono visione delle informazioni necessarie per completare un calendario delle festività. Successivamente, i gruppi casa vengono divisi in gruppi esperti, ciascuno dedicato ad alcune festività e relative tradizioni (ad esempio religiose, storico-nazionali, internazionali, ecc.). Ogni gruppo |

|

approfondisce il tema con materiali differenziati per livello di competenza, creando un glossario, una presentazione con immagini e testo scritto, e una mappa concettuale riassuntiva. Il materiale prodotto in ciascun gruppo esperti viene poi condiviso sulla Classroom e viene utilizzato per la condivisione con il gruppo casa e per la realizzazione del calendario. Per la correzione, ogni gruppo confronta il proprio lavoro con un modello fornito dall’insegnante. L’attività si conclude con una verifica sul lessico e un’autovalutazione sulle competenze trasversali (autonomia, collaborazione, gestione dei tempi e materiali). |

Oltre a quanto già emerso sopra (attivazione di diversi canali e codici, possibilità di personalizzare i materiali, ecc.), qui l’attività sulle festività diventa un pretesto per rappresentare diverse identità di alunni e alunne, e per supportare quindi il senso di appartenenza di ciascuno alla comunità di classe. Questo aspetto è inoltre favorito dall’interdipendenza creata dalla stessa situazione didattica, in cui il contributo di ciascuno diventa fondamentale per la riuscita del gruppo. La possibilità, per tutti e tutte, di partecipare in modo significativo è poi favorita dalle diverse opzioni introdotte in termini di livelli di complessità (materiale differenziato) e modalità di costruzione e comunicazione (possibilità di scrivere un testo, preparare un glossario, creare una mappa). Infine, l’attività promuove, attraverso l’autocorrezione e l’autovalutazione finale, l’autoconsapevolezza e la capacità di monitorare i propri progressi e la riflessione, sia individuale che di gruppo, rispetto ai processi attivati e ai risultati raggiunti (si veda la tabella 8).

Tabella 8

Analisi esempio riportato nella tabella 7 con modello UDL

|

Coinvolgimento |

Rappresentazione |

Azione & Espressione |

|

|

Accesso |

|

|

|

|

Supporto |

|

|

|

|

|||

|

Funzioni esecutive |

|

|

|

Assegnare un’attività per esercitare, applicare e/o consolidare conoscenze e abilità

Procedendo nel nostro percorso formativo, abbiamo affrontato un secondo momento chiave di qualunque progettazione: lo svolgimento di un’attività individuale, di coppia o di gruppo, finalizzata a esercitare, mettere in pratica o rafforzare alcune conoscenze e abilità perseguite nell’UdA. Di nuovo, siamo partite dall’esempio tradizionale (tabella 9) di natura direttiva e volto alla semplice memorizzazione e imitazione nell’applicazione delle procedure.

Sempre facendo leva sui binomi strutturato-esplorativo e direttivo-autoregolato, abbiamo quindi proposto ai docenti una serie di alternative che, pur presentando gradi di autonomia e controllo variegati, stimolano maggiormente l’attenzione e l’attivazione cognitiva e metacognitiva negli alunni. Anche in questa fase abbiamo chiesto ai docenti di rielaborare in ottica UDL alcuni esempi, focalizzandosi principalmente sui principi del coinvolgimento e dell’azione ed espressione (network affettivo e strategico). In questa sede, si riportano quelli riguardanti l’esercizio arricchito (tabella 10) e la didattica per stazioni (tabella 12).

L’esempio nella tabella 10 rappresenta una riformulazione di un tradizionale esercizio individuale arricchito in ottica UDL dove, pur non alterandone la natura direttivo-strutturata, si fa leva sull’introduzione di alcune opzioni di scelta per gli alunni (ad esempio il problema da risolvere) e sulla predisposizione di materiali di supporto diversificati per rispondere a esigenze diverse nel portare a termine l’attività. Tali supporti comprendono, infatti, sia diverse modalità di rappresentazione delle procedure che gradi di scaffolding differenti, facendo sì che il livello di sfida/sostegno possa adattarsi alle esigenze di ciascuno (tabella 11).

In questo caso, nello specifico, essi ricalcano alcune strategie di organizzazione e di elaborazione delle informazioni efficaci per alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), come ad esempio porsi domande sulle procedure, verbalizzare processi, costruire sequenze logiche, qui messe a disposizione di tutti. Infine, un’attività così costruita lascia uno spazio, seppur molto circoscritto, all’autodeterminazione da parte di alunni e alunne, stimolandone al contempo una partecipazione attiva e favorendo processi metacognitivi (ad esempio scegliere il supporto più funzionale/utile).

Tabella 9

Esempio tradizionale: Elenco di esercizi da svolgere individualmente

|

Obiettivi: ascoltare, eseguire, valutare, confrontare |

|

Dopo avere spiegato il nuovo argomento, l’insegnante assegna ad alunni e alunne una serie di esercizi da svolgere per esercitarsi. I primi vengono svolti insieme; dopo, invece, si prova a svolgerne alcuni individualmente. Segue un momento di correzione tra pari. |

Tabella 10

Esempi UDL: Esercizio individuale arricchito

|

Scuola secondaria di secondo grado |

|

Obiettivi: selezionare, scegliere, eseguire, prendere spunto, ricavare, confrontare, riflettere, trovare errori. |

|

L’insegnante scrive alla lavagna il testo di tre problemi simili. Lascia agli alunni la possibilità di scegliere quale risolvere. Per accompagnare la risoluzione dei problemi dati, fornisce un supporto cartaceo con la soluzione di un problema simile. Il documento esplicita i principali passaggi del ragionamento. Per ciascuna fase di risoluzione l’insegnante ha riportato in tre colonne tre diverse informazioni:

Sul retro della scheda sono inoltre riportati in un riquadro alcuni errori comuni nella risoluzione. |

Tabella 11

Analisi esempio riportato nella tabella 10 con modello UDL

|

Coinvolgimento |

Rappresentazione |

Azione & Espressione |

|

|

Accesso |

|

||

|

Supporto |

|

|

|

|

Funzioni esecutive |

|

Rispetto all’esempio precedente, la proposta a stazioni presentata nella tabella 12 si sposta verso l’asse autoregolato-esplorativo, attraverso un setting organizzato in postazioni in cui alunne e alunni hanno molte opzioni tra attività e materiali diversi per esercitare, approfondire e sviluppare le competenze traguardo. Il lavoro a stazioni è pensato, infatti, per esercitare la libertà di scelta e l’autodeterminazione di bambini e ragazzi, i quali devono autoregolare e gestire in autonomia il proprio apprendimento. Rispetto all’esempio tradizionale, ci troviamo quindi in un contesto che sollecita diverse funzioni esecutive: pianificare le attività da svolgere, definire un ordine di priorità, stimare tempi di risoluzione e completamento, ecc.

Tabella 12

Esempi UDL: Attività a stazioni

|

Scuola secondaria primo grado. |

|

Obiettivi: pianificare, organizzare, autoregolarsi, gestire il tempo, selezionare, scegliere, eseguire, relazionarsi. |

|

Due insegnanti hanno organizzato un’attività a stazioni interdisciplinare per consolidare le competenze degli alunni in matematica e italiano. Ogni stazione offre materiali diversi (schede cartacee, supporti tecnologici, ecc.) e affronta, attraverso modalità diverse (ad esempio, video da visionare e rispondere a un quiz su app, comprensione di un testo con domande vero/falso, costruzione di un modellino, scrittura e risoluzione di problemi, ecc.) aspetti diversi delle competenze target. Le stazioni sono autoesplicative e di facile comprensione; hanno un numero fisso di posti, che viene chiaramente comunicato dal numero di sedie presenti nelle varie postazioni. I ragazzi sono liberi di muoversi tra le stazioni facendo a cambio con un compagno oppure occupando un posto che si è liberato. Alcune stazioni sono obbligatorie per tutti, altre invece solo per alcuni. Infine, due stazioni di «pausa»/svago sono disponibili per chi ne avesse bisogno o dovesse attendere che la stazione con cui vuole proseguire si «liberi». Per tenere traccia dei percorsi individuali, ognuno riceve un proprio passaporto delle stazioni sul quale si annota le stazioni e le attività che porta a termine. Nelle varie stazioni gli alunni possono scegliere con quali materiali lavorare tra quelli messi a disposizione, per quanto tempo fermarsi, e se lavorare da soli o con uno o più compagni. |

Come già anticipato, grazie all’apertura del setting di apprendimento, autonomia e libertà di scelta si collocano al centro della proposta didattica, e di conseguenza lo sviluppo delle funzioni esecutive in termini di autoconsapevolezza, gestione delle risorse, pianificazione degli obiettivi, metacognizione. Oltre a permettere di sperimentare diverse modalità e strumenti per la costruzione della competenza, la varietà delle attività e dei materiali proposti nelle stazioni consente inoltre di valorizzare diverse modalità di interazione con l’ambiente fisico e con i contenuti. Infine, l’alternanza di stazioni obbligatorie (assegnate in modo mirato dai docenti) e facoltative lascia ampio spazio per tracciare percorsi personalizzati e per l’esplorazione di diversi materiali, modalità apprenditive e contenuti per rispecchiare bisogni, interessi e preferenze di ciascuno. Così facendo, si favorisce la percezione di rilevanza dell’attività sostenendo motivazione e impegno, aspetti ritenuti fondamentale per garantire l’accessibilità dell’apprendimento dal punto di vista affettivo-motivazionale secondo l’UDL (principio coinvolgimento) (tabella 13).

Tabella 13

Analisi esempio riportato nella tabella 12 con modello UDL

|

Coinvolgimento |

Rappresentazione |

Azione & Espressione |

|

|

Accesso |

|

|

|

|

Supporto |

|

|

|

|

Funzioni esecutive |

|

|

Consentire agli alunni di dimostrare quanto hanno appreso

Come ultimo momento didattico abbiamo voluto portare l’attenzione dei docenti sulla valutazione sommativa, ovvero il momento in cui alunni e alunne sono chiamati, solitamente al termine di un’UdA, a dimostrare quanto hanno appreso nel corso di un certo segmento di apprendimento. Per farlo, abbiamo nuovamente fatto affidamento sui principi UDL del coinvolgimento e dell’azione ed espressione, coincidenti con il network affettivo e quello strategico. Così come per le altre fasi, l’obiettivo era quello di portare i docenti a ripensare prassi standard di verifica volte a dimostrare unicamente l’acquisizione/memorizzazione di alcuni contenuti (rispondenti a una modalità principalmente recettiva e passivizzante; si veda l’esempio nella tabella 14), per muoversi invece verso proposte più in linea con il framework delle competenze, finalizzate all’integrazione e all’applicazione di conoscenze e abilità in modo contestualizzato.

Tabella 14

Esempio tradizionale: La verifica scritta

|

Obiettivi: comprendere, ripetere, rielaborare, creare collegamenti |

|

Alla fine di un’UdA, l’insegnante valuta quanto appreso da alunni e alunne attraverso una verifica scritta composta di due sezioni: una con una serie di esercizi a completamento e quesiti a risposta multipla, e l’altra con 3 domande a risposta aperta. |

Come alternativa alla tradizionale verifica di natura nozionistica (scritta o orale) abbiamo quindi introdotto i docenti al compito di realtà, uno strumento valutativo che consiste nella proposta di situazioni «problematiche» riconducibili a contesti concreti e significativi, che richiedono ad alunni e alunne di mobilitare saperi disciplinari e trasversali per elaborare soluzioni efficaci. Tale approccio consente di superare la mera restituzione mnemonica di contenuti, favorendo invece la riflessione critica, l’autonomia operativa e l’integrazione delle conoscenze e promuovendo una valutazione orientata al processo e non esclusivamente all’esito finale. In questo contesto, diverse modalità di risoluzione e realizzazione per raggiungere gli stessi traguardi non solo sono permesse, ma anche incoraggiate, valorizzando differenze individuali in termini di abilità, conoscenze, interessi, punti di forza, ecc.

Seguendo il solito ragionamento, abbiamo quindi declinato il compito di realtà facendo ricorso a metodologie didattiche conosciute e abbiamo chiesto ai docenti di rielaborarne alcuni esempi in ottica UDL. Qui si propongono un Debate e una proposta di Project-Based Learning (PBL) utilizzati come momento di valutazione sommativa.

Come si vede nella tabella 15, il Debate, pur essendo molto strutturato nella realizzazione (modalità di espressione, contenuti, fasi e obiettivi scanditi dal docente), richiede l’attivazione in prima persona di alunni e alunne e la messa in campo, oltre che di conoscenze disciplinari, anche di capacità di pensiero critico e rielaborazione dei contenuti. Ai fini del dibattito non basta la semplice ripetizione delle informazioni, ma è necessaria una loro comprensione profonda per essere capaci di utilizzarle sulla base della posizione assegnata e quindi delle argomentazioni da sostenere. Inoltre, richiede l’applicazione di competenze comunicative quali ascolto, capacità di sostenere e argomentare posizioni, ecc., allargando anche qui gli obiettivi della proposta didattica a competenze trasversali e nell’ottica di un apprendimento più profondo.

Tabella 15

Esempi UDL: Il Debate come compito di realtà10

|

Scuola primaria |

|

Obiettivi: cogliere, riassumere, rielaborare, immaginare, pianificare, organizzare, relazionarsi, attribuire punti di vista, formulare argomentazioni, riformulare, esporre, ecc. |

|

Alla fine dell’UdA, per la valutazione sommativa, l’insegnante propone ad alunni/e di ricreare un dibattito pubblico: devono calarsi nei panni degli antichi Romani e schierarsi o dalla parte della monarchia o della repubblica (la classe è divisa in due). Devono quindi applicare le conoscenze apprese per argomentare per il voto a favore di una o dell’altra forma di governo. Il dibattito sarà orale per tutti, ma si prevedono più match per far sì che le varie squadre possano non essere troppo numerose. Prima del dibattito vero e proprio i membri del gruppo si confrontano tra loro, possono prendere appunti o consultare la mappa predisposta durante l’UdA come supporto. L’insegnante definisce le regole, guida le dinamiche del debate e aiuta nella gestione del confronto. La valutazione prevede un’osservazione strutturata da parte dell’insegnante (attraverso un’apposita griglia) e un’autovalutazione da parte di alunni/e (reciproca — in un momento di riflessione in classe — e individuale — risposta scritta ad alcune domande proposte dall’insegnante). |

Il compito di realtà favorisce per definizione la rilevanza e l’autenticità dell’apprendimento, aumentando la percezione per alunni e alunne di stare lavorando a obiettivi reali e significativi, agendo così sulla dimensione della motivazione intrinseca. A un maggiore coinvolgimento dal lato estrinseco, invece, contribuisce l’elemento ludico e di sfida dell’attività, portando gli alunni a partecipare e a impegnarsi attivamente per la riuscita del proprio gruppo. Il fatto di trovarsi in un contesto di apprendimento collaborativo, inoltre, favorisce il supporto reciproco nella fase di preparazione e della performance, mentre i diversi materiali messi a disposizione forniscono il supporto necessario alla partecipazione significativa di ciascuno. Infine, una valutazione così concepita, che coniuga lo sguardo del docente, quello individuale dei singoli e quello tra pari, non solo permette una restituzione globale dei progressi e dei risultati raggiunti, ma favorisce anche la riflessione sia individuale che reciproca, in un momento condiviso in classe, che aumenta sia il senso di appartenenza alla comunità che la consapevolezza di sé e degli altri, anche in un’ottica di valorizzazione delle differenze (tabella 16).

Tabella 16

Analisi esempio riportato nella tabella 15 con modello UDL

|

Coinvolgimento |

Rappresentazione |

Azione & Espressione |

|

|

Accesso |

|

||

|

Supporto |

|

|

|

|

Funzioni esecutive |

|

|

Rispetto all’esempio precedente, il Project-Based Learning si colloca più marcatamente sull’asse autoregolato-esplorativo, in quanto richiede agli alunni di seguire tutte le fasi, dall’ideazione alla realizzazione, di un proprio progetto (solitamente di gruppo) per dimostrare le competenze acquisite. Anche in questo caso il punto di partenza è costituito da una domanda o un problema autentico, a cui gli alunni devono rispondere attivando le proprie risorse interne ed esterne.

Come risulta evidente nell’esempio riportato nella tabella 17, anche qui la gamma di competenze necessarie per portare a termine il compito va molto oltre a quelle richieste e, quindi, verificate, attraverso modalità valutative tradizionali come la verifica scritta. L’apertura degli obiettivi, sia nel contenuto che nel prodotto da realizzare, e la gestione e la realizzazione autonoma del proprio progetto promuovono autodeterminazione e autoregolazione, nonché le funzioni esecutive degli alunni, quali la capacità di fissare degli obiettivi, di organizzare e pianificare gli step per raggiungerli, di stimare i tempi necessari e gestire le risorse, capacità di problem-solving e di coping per superare eventuali difficoltà, ecc.

Tabella 17

Esempi UDL: Il Project-Based Learning come compito di realtà

|

Scuola secondaria di secondo grado |

|

Obiettivi: identificare, individuare, scegliere, selezionare, organizzare, pianificare, strutturare, rispettare procedure e criteri di qualità, confrontarsi, ascoltare, comprendere, correggere, valutarsi, condividere, ecc. |

|

Un docente propone un’attività su progetto per valutare le competenze sviluppate nel corso di un’UdA sulla sostenibilità. Il punto di partenza costituisce per tutti una situazione-problema ampia: sensibilizzare la comunità scolastica sul tema della sostenibilità. Gli alunni possono scegliere la tipologia di prodotto da realizzare e quale argomento specifico all’interno del tema sviluppare (assecondando le loro preferenze e i loro interessi). Possono anche decidere se lavorare individualmente o a coppie. |

|

In un momento iniziale, il docente distribuisce un foglio con le indicazioni generali per la pianificazione e la gestione del compito, offrendo informazioni puntuali sulle regole di comportamento, i tempi a disposizione, gli spazi occupabili, i materiali e gli strumenti a cui è possibile ricorrere. Condivide fin da subito anche la griglia con i criteri che utilizzerà per valutare i prodotti realizzati (ad esempio rielaborazione e chiarezza dei contenuti, uso di lessico specifico, originalità, ecc.). In tutto, gli alunni hanno a disposizione 4 ore di lezione per completare il loro progetto. L’insegnante offre inoltre uno schema a fasi per aiutarli a pianificare i momenti e definire i tempi accuratamente (ad esempio, fase 1 di pianificazione, fase 2 di realizzazione del prodotto, fase 3 per prepararsi alla presentazione in classe) e monitora regolarmente le attività per dare consigli in itinere. Inoltre, gli alunni possono «prenotarsi» per un colloquio con il docente nel caso in cui avessero bisogno di un confronto o di supporto su alcuni aspetti specifici del progetto. |

Come si può notare confrontando le tabelle 16 e 18, i due esempi hanno molti punti di contatto rispetto alle considerazioni UDL applicate. Tuttavia, qui la maggiore apertura della situazione didattica garantisce anche una maggiore pluralità, sia in termini di opzioni messe a disposizione che di realizzazione da parte degli alunni, dando valore al contempo a diverse forme di espressione, incluse quelle solitamente non privilegiate nell’ambito scolastico. Tutto ciò garantisce la percezione di significatività e l’ottimizzazione del livello di sfida del compito, rispondendo a differenze individuali in termini di capacità, interessi e preferenze di ciascuno e agendo, al contempo, sul fronte del coinvolgimento. Infine, attraverso i supporti messi a disposizione (ad esempio schema che anticipa fasi), si assicura un supporto adeguato e si forniscono dei modelli per la pianificazione e la realizzazione dei progetti, soprattutto per chi riscontrasse ancora difficoltà nel gestire in modo autonomo tempi e risorse.

Tabella 18

Analisi esempio riportato nella tabella 17 con modello UDL

|

Coinvolgimento |

Rappresentazione |

Azione & Espressione |

|

|

Accesso |

|

||

|

Supporto |

|

|

|

|

Funzioni esecutive |

|

|

Conclusione

In conclusione, il percorso formativo, oltre ad avvicinare i docenti all’UDL e alle sue applicazioni, ha inteso promuovere una riflessione critica e situata sulle pratiche didattiche. A partire da esempi concreti e rielaborazioni collettive, tale processo mirava a superare visioni dicotomiche e semplificanti (giusto-sbagliato, discriminante-equo, accessibile-escludente), favorendo una comprensione e consapevolezza più sfumata della complessità che caratterizza la didattica inclusiva.

Come dimostrato negli esempi analizzati, l’UDL si configura come un modello altamente flessibile, anche rispetto alle gradazioni di applicazione: un continuum di scelte didattiche orientate alla progressiva rimozione delle barriere all’apprendimento e alla partecipazione, attraverso traiettorie operative altamente versatili ed eterogenee. Tra queste gradazioni, la dimensione della scelta disponibile per alunni e alunne assume un ruolo centrale, non solo come leva per una personalizzazione autentica degli apprendimenti, ma anche come strumento per sperimentare l’autonomia e percepirsi come soggetti competenti e responsabili del proprio percorso di apprendimento. La possibilità di scegliere — sia in forma guidata che libera — alimenta inoltre la motivazione e sostiene l’acquisizione di competenze metacognitive, fondamentali per un apprendimento autodiretto, autoregolato e duraturo.

È utile ricordare che questo articolo presenta esclusivamente una porzione del percorso formativo e, inevitabilmente, un suo spaccato. Le applicazioni dell’UDL, discusse e rielaborate con (e da) i docenti, si sono estese al di là delle singole attività, considerando l’alternanza funzionale delle strategie anche in senso longitudinale (nel corso di una lezione, un’unità di apprendimento, un trimestre). Queste ulteriori direzionalità confermano l’estrema flessibilità e adattabilità del modello.

In questo scenario, il tema della formazione docenti — iniziale e in servizio — si pone come decisivo: occorre infatti supportare gli insegnanti non solo nella comprensione dei principi concettuali e operativi del modello, ma anche nella loro integrazione graduale all’interno della progettualità didattica. A questo proposito, la sola formazione, se non accompagnata da una fase di simulazione attiva, rischia di perdere di significato e, in alcuni casi, di essere percepita per la sua complessità come inapplicabile. La sperimentazione sul campo aumenta, inoltre, le occasioni per constatare in prima persona i benefici del modello. Sul piano della ricerca appare quindi necessario incentivare studi che coniughino formazione e ricerca nel contesto italiano, con l’obiettivo di rafforzare le evidenze disponibili, ma anche di mostrarne esemplificazioni sempre più numerose e variegate, per ogni ordine e grado di istruzione, sia nelle differenti discipline che negli aspetti trasversali della gestione della classe. Infine, ci teniamo a sottolineare le potenzialità di questi processi formativi nel promuovere la collaborazione, lo scambio di idee e lo spirito di appartenenza nel team docente. L’UDL, in questo senso, fornisce un linguaggio comune e un terreno condiviso in termini di intenti.

Bibliografia

Bazzanella A. e Buzzi C. (a cura di) (2009), Insegnare in Trentino: Seconda indagine Istituto IARD e IPRASE sui docenti della scuola trentina, Provincia Autonoma di Trento, IPRASE del Trentino.

Booth T. e Ainscow M. (2014), Nuovo Index per l’inclusione: percorsi di apprendimento e partecipazione a scuola, Roma, Carocci.

Calvani A. (2012), Per un’istruzione evidence based: Analisi teorico-metodologica internazionale sulle didattiche efficaci e inclusive, Trento, Erickson.

Canevaro A. e Ianes D. (a cura di) (2019), Un altro sostegno è possibile. Pratiche di evoluzione sostenibile ed efficace, Trento, Erickson.

CAST (2024), Universal Design for Learning Guidelines version 3.0 [graphic organizer], Lynnfield, CAST, traduzione e adattamento della versione italiana a cura di Lia Daniela Sasanelli.

Cavalli A. e Argentin G. (a cura di) (2018), Gli insegnanti: come cambia il modo di fare scuola, Bologna, il Mulino.

Costa A.L. e Kallick B. (2003), Assessment strategies for self-directed learning, Thousand Oaks, CA, Corwin Press.

Dell’Anna S., Ianes D. e Tarini G. (2022), Dalla dialettica universale-particolare verso una didattica plurale. Visioni, approcci e strategie per una scuola di tutti e di ciascuno, «Scuola democratica», vol. 13, n. 3, pp. 443-461.

Demo H., Nes K., Somby H.M., Frizzarin A. e Dal Zovo S. (2023), In and out of Class — What is the Meaning for Inclusive Schools? Teachers’ Opinions on Push- and Pull-out in Italy and Norway, «International Journal of Inclusive Education», vol. 14, n. 27, pp. 1592-1610.

Edyburn D.L. (2010), Would you recognize universal design for learning if you saw it? Ten propositions for new directions for the second decade of UDL, «Learning Disability Quarterly», vol. 33, n. 1, pp. 33-41.

Ewe L.P. e Galvin T. (2023), Universal design for learning across formal school structures in Europe — A systematic review, «Education Sciences», vol. 13, 867. https://doi.org/10.3390/educsci13090867

Gaspari P. (2015), L’insegnante specializzato al bivio. Riflessioni critiche per un nuovo identikit professionale, Milano, FrancoAngeli.

Graham L.J., De Bruin K., Lassig C. e Spandagou I. (2020), A scoping review of 20 years of research on differentiation: Investigating conceptualisation, characteristics, and methods used. «Review of Education», vol. 9, n. 1, pp. 161-198.

Ianes D. (2006), La speciale normalità: Strategie di integrazione e inclusione per le disabilità e i bisogni educativi speciali, Trento, Erickson.

Ianes D. e Demo H. (2022), Specialità e normalità. Affrontare il dilemma per una scuola equa e inclusiva per tuttə, Trento, Erickson.

IBE-UNESCO (2021), Reaching out to all learners: A resource pack for supporting inclusion and equity in education, Paris, UNESCO.

Israel M., Ribuffo C. e Smith S. (2014), Universal design for learning: Recommendations for teacher preparation and professional development, https://ceedar.education.ufl.edu/wp-content/uploads/2014/08/IC-7_FINAL_08-27-14.pdf (consultato il 28 aprile 2025).

ISTAT (2024), L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Anno 2022-2023, https://www.istat.it/it/files/2024/02/Statistica-report-alunni-con-disabilità-as.-22-23.pdf (consultato il 28 aprile 2025).

Lindner K.T. e Schwab S. (2020), Differentiation and individualisation in inclusive education: a systematic review and narrative synthesis, «International Journal of Inclusive Education», https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1813450

Mace R. (1985), Universal Design. Barrier Free Environments for Everyone, Los Angeles, Designers West.

Mangiatordi A. (2019), Costruire inclusione: Progettazione Universale e risorse digitali per la didattica, Milano, Guerini Scientifica.

Meyer A., Rose D.H. e Gordon D.T. (2014), Universal Design for Learning: Theory and Practice, Lynnfield, CAST Professional Publishing.

Mitchell D. e Sutherland D. (2022), Cosa funziona nella didattica speciale e inclusiva: le strategie basate sull’evidenza, Trento, Erickson.

Porcu S. (2025), Metodologie per l’apprendimento: Tecniche e strategie per formatori, insegnanti, educatori e facilitatori, Milano, FrancoAngeli.

Rao K. e Meo G. (2016), Using universal design for learning to design standards-based lessons, «Sage Open», vol. 6, n. 4, 2158244016680688.

Rao K., Edelen-Smith P. e Wailehua C. (2015), Universal design for online courses: Applying principles to pedagogy, «Open Learn», vol. 30, pp. 35-52.

Sandri P. (2014), Integration and inclusion in Italy. Towards a special pedagogy for inclusion, «Alter», vol. 8, n. 2, pp. 92-104.

Savia G. (2018), Universal Design for Learning nel contesto italiano. Esiti di una ricerca sul territorio, «Italian Journal of Special Education for Inclusion», vol. 6, n. 1, pp. 101-118.

Trinchero R. (2022), Descrizione dettagliata delle prestazioni cognitive classificate dal modello R-I-Z-A, http://www.edurete.org/competenze/descrittoriRIZA.pdf (consultato il 28 aprile 2025).

United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities (2016), General comment n. 4 on the right to inclusive education (CRPD/C/GC/4). https://digitallibrary.un.org/record/848680 (consultato il 28 aprile 2025).

-

1 Ricercatrice indipendente e insegnante, Ministero dell’Istruzione e del Merito.

-

2 Centro di Competenza per l’Inclusione Scolastica, Libera Università di Bolzano.

-

3. Independent researcher and teacher, Ministry of Education and Merit.

-

4 Competence Centre for School Inclusion, Free University of Bozen-Bolzano.

-

5 L’articolo è frutto della collaborazione tra le due autrici e include esemplificazioni co-progettate nell’ambito di un percorso di ricerca-formazione. Sebbene il testo sia basato su un’impostazione condivisa, per la scrittura si segnala che Silvia Dell’Anna ha curato i paragrafi Introduzione, La struttura del percorso formativo, Parte introduttiva: Applicare trasversalmente i principi della didattica inclusiva attraverso il modello UDL, l’introduzione alla Parte laboratoriale: Verso una progettazione didattica inclusiva e la Conclusione. Ad Anna Frizzarin, invece, sono da attribuire i paragrafi Il Modello dell’Universal Design for Learning, e tutta la parte relativa ai tre momenti didattici, ossia Introdurre un nuovo argomento, Assegnare o proporre un’attività per esercitare, applicare e/o consolidare conoscenze e abilità e Consentire agli alunni di dimostrare quanto hanno appreso.

-

6 Nella nuova versione 3.0 delle Linee Guida UDL (CAST, 2024), il termine «considerations» ha sostituito «checkpoints» con l’obiettivo di adottare un linguaggio meno prescrittivo, sottolineando al contempo la flessibilità e l’adattabilità del modello UDL nei diversi contesti applicativi.

-

7 Le attività di formazione del primo anno sono state realizzate dalle due autrici del presente contributo. Nella seconda annualità, focalizzata invece sulla progettazione disciplinare in ottica UDL, a supporto del team per l’area STEM, si è aggiunta anche Marzia Garzetti, ricercatrice nell’ambito della didattica della matematica. Il progetto è stato finanziato attraverso il bando «Formazione Docenti 2023» promosso dalla Fondazione Caritro, nonché tramite il finanziamento nazionale PNRR «Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali» (Decreto Ministeriale n. 66/2023). Inoltre, la formazione è stata realizzata con il supporto della casa editrice e centro di formazione Erickson, che ha coordinato gli aspetti amministrativi e organizzativi del programma formativo.

-

8 Un ulteriore riferimento per la selezione degli obiettivi in funzione delle metodologie è rappresentato dal ricco elenco di descrittori RIZA formulato dal Prof. Roberto Trinchero (2022).

-

9 Pur cercando di considerare una varietà di considerazioni, gli esempi presentati e la conseguente analisi non rappresentano in modo esaustivo tutte le componenti e possibili applicazioni delle linee guida. Si rimanda quindi al sito del CAST per una trattazione più completa e per un’analisi più puntuale delle proposte operative.

-

10 Ripreso e adattato da Amatori G., Corsi F.M. e Ricerca & Sviluppo Erickson (2024), Didattica universale. Storia e Geografia per le classi 3-4-5, Trento, Erickson.

Vol. 24, Issue 4, November 2025