Vol. 24, n. 4, novembre 2025

PROSPETTIVE E MODELLI INTERNAZIONALI

Descrivere l’arte pittorica per la disabilità visiva

Dalla comparazione dei modelli descrittivi allo sviluppo di un protocollo di audio descrizione integrato1

Andrea Fiorucci2 e Antonio Donno3

Sommario

Negli ultimi anni, il tema dell’accessibilità dell’arte pittorica per le persone con disabilità visiva ha favorito lo sviluppo di protocolli descrittivi volti a tradurre il linguaggio artistico in narrazioni verbali dense e percettivamente efficaci. In questo ambito, diverse istituzioni, sia nazionali che internazionali, hanno elaborato linee guida che, pur condividendo principi comuni, si distinguono per finalità, approccio metodologico e grado di coinvolgimento sensoriale. Il presente contributo propone un’analisi comparativa di tre tra le principali linee guida attualmente disponibili: le Guidelines for Verbal Description del progetto statunitense Art Beyond Sight, le descrizioni accessibili della National Gallery of Art di Washington, concepite per la fruizione digitale autonoma, e il protocollo italiano DescriVedendo, sviluppato dall’Associazione Nazionale Subvedenti (ANS). Il confronto, che mette in luce punti di contatto e differenze significative, delinea tre visioni complementari dell’accessibilità estetica e apre un dialogo metodologico fertile, da cui scaturisce la proposta di un protocollo descrittivo integrato volto a valorizzare gli elementi più efficaci di ciascun modello e, conseguentemente, a promuovere una maggiore coerenza ed efficacia comunicativa.

Parole chiave

Accessibilità, Disabilità visiva, Descrizione verbale, Arti pittoriche e visive, Inclusione.

INTERNATIONAL MODELS AND PERSPECTIVES

Describing Pictorial Art for Visual Impairment

From Comparing Descriptive Models to Developing an Integrated Audio Description Protocol

Andrea Fiorucci4 and Antonio Donno5

Abstract

In recent years, the issue of making pictorial art accessible to people with visual disabilities has fostered the development of descriptive protocols aimed at translating visual language into verbally rich and perceptually effective narratives. In this context, various institutions, both national and international, have developed guidelines for verbal description that, while sharing core principles such as the centrality of language, sequential structure, and perceptual clarity, differ in their objectives, methodological approaches, and degree of sensory engagement. This article presents a comparative analysis of three of the most prominent sets of guidelines currently available: the Guidelines for Verbal Description developed within the U.S. project Art Beyond Sight; the accessible descriptions from the National Gallery of Art in Washington, specifically designed for independent digital use; and the Italian protocol DescriVedendo, created by the Associazione Nazionale Subvedenti (ANS). The comparison highlights both convergences and significant differences, outlining three complementary visions of aesthetic accessibility. This methodological dialogue leads to the proposal of an integrated descriptive protocol, designed to draw on the most effective elements of each model and to promote greater consistency and communicative effectiveness.

Keywords

Accessibility, Visual impairment, Verbal description, Pictorial and visual arts, Inclusion.

Oltre il visibile: pratiche descrittive per l’accessibilità dell’arte pittorica

Nel dibattito contemporaneo sull’accessibilità culturale, la partecipazione delle persone con disabilità visiva alla fruizione dell’arte pittorica rappresenta un ambito di interesse crescente, sempre più oggetto di riflessione interdisciplinare (Szubielska, 2018). Tematiche quali l’inclusione, i diritti umani, la partecipazione sociale e l’innovazione museale si intrecciano in modo sempre più sinergico, contribuendo a ridefinire le modalità di accesso e interpretazione dell’esperienza artistica (Pinnelli e Fiorucci, 2024).

Nell’immaginario comune, l’accostamento tra arti visive e disabilità visiva appare, forse più che in riferimento ad altre disabilità, come un ossimoro: un binomio che sembra linguisticamente e concettualmente inconciliabile. Eppure, tale apparente contraddizione si dissolve se si adotta uno sguardo più profondo e autenticamente inclusivo, capace di riconoscere che il diritto alla bellezza è, a tutti gli effetti, un diritto universale, che non può e non deve essere confinato alla sola dimensione del visibile (Ansaldi, 2023). A conferma di ciò, numerose esperienze di arte tattile accessibile a persone cieche e ipovedenti hanno contribuito a mettere in discussione «il pregiudizio multisecolare per il quale l’arte è una funzione del vedere» (Grassini, 2015, p. 15). Se si accetta che l’accessibilità e il piacere estetico siano da considerarsi fenomeni culturali complessi e multidimensionali, allora risulta necessario ripensare il rapporto tra percezione, conoscenza ed esperienza artistica, in una prospettiva che trascenda i confini dell’iconico (Zanazzi, 2023). Per le persone con disabilità visiva, accedere al patrimonio delle arti figurative implica inevitabilmente una riconfigurazione dei canali comunicativi e delle modalità espressive (Grassini, Sòcrati e Trasatti, 2018). In luogo dell’immediatezza del linguaggio visivo, diventa imprescindibile il ricorso a strategie verbali e sensoriali capaci di evocare, narrare e stimolare processi immaginativi complessi (Grassini, 2015; Levi, 2013). Da ciò deriva la necessità di un’attenta riflessione pedagogica ed estetica sul processo di traduzione intersemiotica, che consenta di restituire significati, emozioni e possibilità partecipative anche a chi non può vedere.

In questa direzione si collocano tanto la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ONU, 2006), quanto i numerosi interventi normativi, a livello nazionale e internazionale, volti a promuovere l’accessibilità museale (per una rassegna, si veda Ramadori, 2023), dai quali emerge un orizzonte di profonda trasformazione strutturale dell’esperienza museale, progressivamente ridefinita secondo una prospettiva inclusiva.

Tale orientamento implica non solo l’adozione di dispositivi e soluzioni tecniche accessibili, ma anche la progettazione di percorsi fruitivi ispirati ai principi dell’Universal Design for Learning, capaci di garantire a ogni individuo la possibilità di percepire, comprendere e vivere pienamente l’arte, anche oltre e al di là della centralità tradizionalmente attribuita alla dimensione visiva (Glass, Meyer e Rose, 2013; Nantwi, Essel e Osei-Poku, 2023).

Tuttavia, nonostante qualche timido progresso, permane una diffusa inaccessibilità dei servizi volti a rendere l’arte visiva realmente fruibile alle persone con disabilità visiva. Le iniziative museali, più che configurarsi come risposte sistematiche a un diritto alla fruizione culturale senza discriminazioni, appaiono spesso frammentarie, episodiche e disomogenee sul territorio nazionale.

A ciò si aggiunge il fatto che l’accessibilità dell’offerta museale riguarda, nella maggior parte dei casi, solo una minima parte delle opere esposte: le collezioni pittoriche realmente accessibili sono ancora poche e isolate. Al contrario, le sculture, per loro natura più predisposte a una fruizione tattile, si confermano come il medium artistico più accessibile per le persone non vedenti (Bellini, 2000; Ruggeri, 2006).

In questo scenario, un potente alleato nel processo di accessibilità delle esposizioni pittoriche è rappresentato dai processi descrittivi, che, oltre a essere spesso più efficaci, risultano anche economicamente più sostenibili rispetto alla realizzazione di riproduzioni tattili, il cui costo può rivelarsi proibitivo per molti musei. È fondamentale sottolineare che tali descrizioni non vanno confuse con le audioguide tradizionali: sebbene queste possano rappresentare un supporto utile, sono generalmente pensate per un pubblico vedente. Le audioguide, infatti, tendono a privilegiare contenuti storici e culturali, trascurando quegli elementi visivi — composizione, colori, disposizione spaziale, tratti stilistici — che per le persone cieche necessitano di una narrazione accurata, evocativa e capace di stimolare la costruzione di immagini mentali (Jiménez Hurtado e Soler Gallego, 2015).

In una prospettiva di accessibilità culturale orientata all’inclusione, la descrizione verbale dell’opera pittorica si configura come uno strumento di mediazione particolarmente rilevante, in quanto consente di trasformare il linguaggio visivo in un racconto capace di restituire significato, intensità emotiva e coerenza simbolica. Tale processo, tuttavia, non può essere ridotto a una semplice trasposizione linguistica, poiché implica una complessa operazione di mediazione cognitivo-linguistica e intermodale (Braun, 2007), attraverso la quale le immagini vengono riformulate in parole mediante strategie di interpretazione, selezione e riorganizzazione dei contenuti visivi (Hutchinson e Eardley, 2019).

Se si colloca questa pratica all’interno della cornice teorico-applicativa dell’audiodescrizione (Fiorucci e Pinnelli, 2013), risulta evidente come descrivere un dipinto a chi non può vederlo non equivalga a un mero elenco di elementi figurativi, ma richieda la costruzione di un’esperienza narrativa densa, percettivamente significativa e capace di sollecitare l’immaginazione (Hutchinson e Eardley, 2020). Affinché ciò possa essere possibile, è necessario che il processo descrittivo sia guidato da metodi e tecniche che permettano di evitare tanto l’eccesso informativo quanto l’impoverimento semantico, poiché entrambe le derive rischierebbero di compromettere la qualità dell’esperienza estetica.

La descrizione, in quanto pratica comunicativa, presuppone l’uso condiviso di un linguaggio specifico, il possesso di un lessico adeguato e la conoscenza dei codici simbolici propri dell’arte, nonché la capacità di osservare, selezionare e organizzare le informazioni in modo coerente e funzionale. Inoltre, essa richiede la sospensione del giudizio, la disponibilità a considerare il soggetto raffigurato nella sua oggettività formale e la capacità di costruire un discorso che sia, al tempo stesso, fedele all’opera e aperto a successive interpretazioni.

Dal punto di vista del fruitore con disabilità visiva, la comprensione della descrizione verbale implica la capacità di decodificare i segni linguistici, di integrarli con il proprio patrimonio semantico e di attivare la memoria a lungo termine, eventualmente ricorrendo ad altre fonti percettive o strumenti compensativi, quali le rappresentazioni tattili (Eardley e Pring, 2006). In questo contesto, il tatto non rappresenta un mero supporto accessorio, bensì si configura come un canale percettivo imprescindibile, capace di arricchire e completare la comprensione dell’oggetto artistico così come verbalizzato.

Il rapporto tra percezione tattile e verbalizzazione, pertanto, assume una natura sinergica: se da un lato l’esplorazione tattile contribuisce a rendere più concreta ed efficace la descrizione, dall’altro una narrazione ben strutturata consente di evitare che l’oggetto venga percepito in modo frammentario o statico, come potrebbe avvenire in presenza di un’esplorazione esclusivamente tattile, che rischierebbe di comprometterne la vitalità espressiva (Levi, 2003). In tale prospettiva, la descrizione verbale si sviluppa parallelamente alla guida tattile, assumendo una funzione sia assistiva sia compensativa, in quanto si adatta al ritmo e alle esigenze percettive del fruitore (Secchi, 2005).

In tal senso, l’esperienza estetica derivante dall’immagine tattile accompagnata da una verbalizzazione può essere paragonata, come suggerisce Grassini (2003, p. 51), a quella generata da una descrizione letteraria ben riuscita: essa non scaturisce unicamente da un’elaborazione di natura sensoriale, ma si configura come una costruzione mentale complessa, risultato di un’interazione dinamica tra parola e immaginazione, all’interno di un processo di fruizione attiva e partecipe da parte della persona con disabilità visiva.

La qualità dell’intera esperienza, dunque, dipende non solo dalla competenza linguistica e comunicativa di chi elabora la descrizione, ma anche dalla capacità del destinatario con disabilità visiva di attribuirle senso attraverso un processo di costruzione attiva. In questa direzione, la tecnica descrittiva può essere intesa come un’operazione organizzativa che mira a strutturare i dati osservativi secondo criteri funzionali e condivisi. A seconda della natura dell’opera, tale organizzazione potrà seguire una logica tematica, spaziale o prospettica, assumendo il punto di vista dell’osservatore in relazione alla collocazione fisica del manufatto.

Un ruolo determinante, in tal senso, è svolto dall’integrazione dei sensi, che consente di arricchire la descrizione mediante riferimenti tattili, sonori o olfattivi, offrendo al fruitore un’esperienza percettiva più ampia e multisensoriale. A tali tecniche si possono affiancare strategie comparative, che facilitano la comprensione mediante il confronto con elementi noti, oppure espedienti retorici, quali metafore o personificazioni, capaci di attivare processi immaginativi e favorire un coinvolgimento più profondo con l’opera.

In questa cornice, la descrizione diventa una vera e propria forma di mediazione cognitiva e simbolica, uno strumento che permette alla persona cieca di entrare in relazione con l’opera d’arte, di costruirne un significato, di partecipare pienamente alla vita culturale (Carpio, Amérigo e Durán, 2017).

Alla luce di queste premesse, il presente contributo esamina tre modelli descrittivi sviluppati a livello internazionale, ognuno dei quali si fonda su un impianto teorico e operativo specifico: il modello elaborato dalla National Gallery of Art (NGA) di Washington, le guidelines proposte da Art Beyond Sight (ABS), organizzazione americana attiva nel campo dell’accessibilità artistica e culturale, e il metodo DescriVedendo promosso dall’Associazione Nazionale Subvedenti. In particolare, il contributo presenta un’analisi comparativa di tali approcci al fine di metterne in luce le convergenze, le differenze e le potenzialità, con l’obiettivo di contribuire alla definizione di un protocollo descrittivo integrato.

Linee guida della National Gallery of Art (NGA)6

L’approccio della National Gallery of Art (NGA), elaborato dal museo d’arte di Washington (USA), si sostanzia in un articolato approccio descrittivo fondato su principi di chiarezza, affermazione positiva, gradualità e attenzione alla composizione visiva. Questo modello si distingue per il forte legame con la didattica museale e per il suo carattere formativo, costituendo una risorsa per curatori, educatori e mediatori culturali. L’impostazione adottata è funzionale e diretta: la descrizione è pensata per essere fruita in autonomia da utenti ciechi o ipovedenti e segue una struttura lineare, che inizia con la presentazione sintetica dell’opera (titolo, autore, tecnica) per poi soffermarsi sui principali elementi visivi e sulla loro disposizione nello spazio. Il linguaggio è chiaro, sobrio, privo di interpretazioni personali, orientato a restituire l’organizzazione visiva dell’opera nella sua essenzialità. Questo modello è particolarmente adatto a contesti digitali, in cui la descrizione svolge una funzione informativa.

La struttura descrittiva è standardizzata e si articola in diverse sezioni distinte (tabella 1). In apertura, viene fornito il titolo dell’opera, accompagnato dal nome dell’autore e dai riferimenti di base (nascita e morte dell’autore/autrice, datazione del dipinto); viene poi indicata la tecnica artistica utilizzata, ad esempio olio su tela o tempera su tavola, insieme a eventuali note sul supporto e sullo stile pittorico. Segue poi una descrizione generale della scena, che offre una visione d’insieme del soggetto rappresentato.

In questa fase, si cerca di fornire un’immagine mentale sintetica, ma evocativa dell’opera, utile a orientare la successiva ricostruzione dettagliata. Si prosegue quindi con una descrizione spaziale degli elementi visivi, specificando la posizione delle figure e degli oggetti principali (ad esempio, un uomo a cavallo si trova al centro della composizione, voltato verso sinistra). Questa articolazione spaziale permette all’ascoltatore cieco di orientarsi nella scena.

Particolare attenzione è dedicata alla descrizione delle figure centrali, in termini di postura, espressione del volto, gestualità, indumenti, colore della pelle o dei capelli. Anche i dettagli secondari ricevono attenzione, come l’ambientazione, i motivi decorativi, le architetture di sfondo, i paesaggi o gli oggetti d’uso quotidiano. L’intero processo descrittivo è improntato a un tono neutro e informativo, volto a fornire una rappresentazione fedele, ma non invasiva dell’opera: il fine non è guidare l’interpretazione, ma facilitare una lettura autonoma e libera.

In quest’ottica, il modello si rivela particolarmente efficace anche in ambito didattico, poiché stimola, tanto nel fruitore cieco quanto nel descrittore vedente, lo sviluppo di competenze linguistiche, capacità di comprensione testuale, organizzazione spaziale e costruzione narrativa. Al tempo stesso, favorisce la condivisione del valore etico e formativo dell’accessibilità, promuovendo un approccio partecipativo e responsabile della mediazione dell’arte pittorica.

Tuttavia, se si vuole individuare un punto di debolezza, questo approccio risulta meno adatto in quei contesti o attività in cui si desideri attivare un’esperienza più immersiva, emozionale o multisensoriale. L’assenza di stimoli evocativi, riferimenti tattili o impiego di figure retoriche (metafore, analogie e personificazioni) limita la dimensione immaginativa ed emotiva della fruizione da parte della persona con disabilità visiva. Ne deriva una descrizione sicuramente efficace dal punto di vista informativo, ma meno capace di generare un’esperienza estetica profonda ed emotivamente coinvolgente.

Tabella 1

Sintesi Linee guida della National Gallery of Art (NGA)

|

Indicazioni |

Descrizione sintetica |

|

Panoramica introduttiva |

La descrizione deve primariamente includere il soggetto principale, l’orientamento (orizzontale o verticale), il genere (ad esempio ritratto, natura morta, paesaggio) e il mezzo espressivo (ad esempio dipinto, scultura, disegno, stampa). Ciò permette a chi ascolta di decidere se continuare oppure fermarsi a un’informazione sintetica. Ad esempio: «Ritratto verticale a figura intera di una donna seduta. Il dipinto ad olio presenta uno sfondo scuro e uniforme». |

|

Identificazione dell’opera |

Specificare il tipo di opera e le tecniche visibili; evidenziare materiali e texture rilevabili visivamente. |

|

Strutturazione del percorso descrittivo |

Seguire un ordine coerente (ad esempio da sinistra a destra) nella descrizione degli elementi visivi. |

|

Linguaggio affermativo e neutro |

Utilizzare frasi affermative, evitando negazioni e giudizi soggettivi; valorizzare ciò che è osservabile. Ad esempio, invece che descrivere un volto che «non sorride», è preferibile rilevare la presenza di «labbra chiuse». Questo approccio valorizza ciò che si vede, senza insinuare assenze o formulare giudizi e interpretazioni. Nella descrizione dell’opera di John Singer Sargent, Ellen Peabody Endicott (figura 1), si ascolta: «Incastonati nel suo viso sottile e ovale, sono presenti un naso lungo, zigomi alti e labbra rosso corallo chiuse in una linea retta». Questa scelta linguistica restituisce un’immagine precisa e osservabile, lasciando spazio all’ascoltatore per costruire la propria rappresentazione mentale in modo libero e non condizionato da interpretazioni emotive.  Figura 1 |

|

Contestualizzazione tecnica |

Esplicitare materiali non noti o tecnici, solo se rilevanti per la comprensione visiva. |

|

Aderenza all’immagine |

Descrivere solo ciò che è visibile, evitando riferimenti esterni o interpretazioni storiche. |

|

Uso dei nomi propri |

Inserire nomi propri solo se essenziali alla comprensione del contenuto narrativo dell’immagine. |

|

Descrizione delle persone |

Utilizzare persona anziché figura, descrivere genere e colore della pelle in modo rispettoso e oggettivo. |

|

Chiarezza stilistica e verbale |

La descrizione deve essere formulata in frasi complete, lineari e concise, privilegiando l’uso di verbi attivi e articoli determinativi, per favorire la comprensione e la scorrevolezza del testo. L’estensione ideale di una descrizione si colloca tra le 100 e le 300 parole, ma in alcuni casi può essere opportuno ricorrere a testi più lunghi, qualora la complessità dell’opera lo richieda. |

|

Quantificazione e confronti |

Indicare quantità precise e usare paragoni familiari per descrivere dimensioni e relazioni spaziali. Indicare con chiarezza il numero delle persone, degli oggetti e delle componenti principali aiuta a costruire una rappresentazione mentale ordinata e affidabile. È consigliabile evitare formule vaghe come «un certo numero» o «un gruppo di figure» e preferire invece espressioni puntuali. per restituire un’idea concreta delle dimensioni, può essere molto utile ricorrere a paragoni con oggetti di uso quotidiano, familiari e facilmente immaginabili. Ad esempio, nella descrizione di La camera oscura di van Loo7 (figura 2), un dispositivo visibile sul tavolo viene paragonato a «una scatola grande quanto un cassetto», mentre in La battaglia degli dèi del mare di Mantegna8 (figura 3) si descrivono le figure mitologiche attraverso paragoni con «statue di marmo alte come una persona adulta», facilitando l’orientamento percettivo anche in assenza della vista.  Figura 2 |

Figura 3 |

|

|

Ambiguità e progressione visiva |

Rendere visibile la gradualità e l’ambiguità percettiva; accompagnare l’ascoltatore nella scoperta dell’opera. Quando un dettaglio non è immediatamente identificabile o risulta incerto, non è opportuno forzarne l’interpretazione; al contrario, occorre esplicitare con onestà descrittiva l’ambiguità stessa. Questo permette alla persona cieca o ipovedente di sviluppare un’immagine mentale consapevole dei limiti visivi dell’opera e delle sue possibili letture. È corretto, in questi casi, introdurre formule come «a un’ispezione più attenta si nota…» oppure «sembra essere…», che segnalano la gradualità nella comprensione visiva e lasciano spazio all’immaginazione. Un esempio paradigmatico è Nebbia mattutina di Claude Monet9 (figura 4), dove i contorni sfumati, le tonalità delicate e le sovrapposizioni cromatiche emergono lentamente e rendono difficile una lettura immediata della scena: l’atmosfera stessa dell’opera richiede tempo per essere «vista».  Figura 4 |

|

Trattamento del colore |

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la descrizione cromatica non è irrilevante per chi non vede: il colore può infatti evocare ricordi sensoriali, immagini mentali e associazioni culturali, in particolare per chi ha perso la vista in età avanzata o ha avuto un residuo visivo in passato. Per questo motivo, è importante trattare il colore come un elemento narrativo e percettivo a tutti gli effetti, da restituire con precisione e sensibilità (Cho, 2021). |

Linee guida Art Beyond Sight (ABS)

Le Linee guida per la descrizione verbale dell’arte elaborate da Art Beyond Sight (ABS), a cura di Elisabeth Salzhauer Axel, Virginia Hooper, Teresa Kardoulias, Sarah Stephenson Keyes e Francesca Rosenberg (1996), rinnovate successivamente (Axel e Levent, 2003), costituiscono uno dei contributi più ampi, articolati e metodologicamente fondati nel panorama internazionale dell’accessibilità artistica. Pensato per consentire a persone cieche, ipovedenti o con disabilità sensoriali e cognitive di accedere all’esperienza estetica, questo approccio si basa su una concezione fortemente inclusiva della narrazione descrittiva, intesa come processo di mediazione multisensoriale e dialogica, capace di trasformare la percezione visiva in immaginazione guidata, comprensione simbolica e partecipazione attiva. La descrizione verbale non è intesa come mera trasposizione linguistica del visibile, ma come costruzione condivisa di significato, che coinvolge competenze linguistiche, cognitive, emotive.

La metodologia ABS si sviluppa attorno a sedici principi operativi, ciascuno dei quali risponde a una funzione comunicativa, educativa o sensoriale precisa (tabella 2). Si parte dalle informazioni standard, che includono i dati essenziali dell’opera (titolo, autore, data, tecnica, dimensioni e collocazione), spesso accompagnati da paragoni familiari per facilitare la comprensione delle proporzioni. Si prosegue con una panoramica generale del soggetto e della composizione, che fornisce all’ascoltatore un’immagine iniziale coerente e organizzata, valorizzando eventuali memorie visive residue e attivando l’immaginazione percettiva. Il passo successivo riguarda l’orientamento dell’osservatore, attraverso coordinate spaziali concrete (come la metafora dell’orologio o l’uso esplicito di destra/sinistra), che permettono una mappatura mentale accurata degli elementi rappresentati.

Fondamentale è l’attenzione alla tecnica e ai materiali, illustrati non solo come aspetti tecnici ma anche come fonti di significato simbolico e formale. Il principio dello stile aiuta a inquadrare l’opera in un’epoca, una scuola o un movimento, anche mediante confronti con altre opere simili, mentre l’uso di un linguaggio preciso e l’evitamento di metafore ambigue garantiscono una comunicazione chiara, priva di ambiguità o tecnicismi non contestualizzati. Una volta fornita l’architettura generale dell’opera, si introducono i dettagli vividi: elementi distintivi, espressioni, posture e ornamenti, che permettono all’ascoltatore di costruire una rappresentazione personale e sfumata dell’immagine.

Alla componente visuale si aggiunge quella spaziale e contestuale: la collocazione museale dell’opera viene descritta in termini di posizione fisica, relazione con l’ambiente espositivo e dialogo con le opere circostanti. Al fine di potenziare l’immaginazione sensoriale, si propongono riferimenti tattili e uditivi che fungano da analoghi esperienziali: la texture di un’opera può essere paragonata a materiali noti, mentre suoni ambientali possono evocare l’atmosfera di una scena. In presenza di concetti visivi intangibili, come la trasparenza, le ombre, la prospettiva, si suggerisce l’uso di analogie corporee o quotidiane, che traducano l’astratto in esperienze sensoriali comuni. Questo approccio, in linea con le attuali ricerche neuroscientifiche e psicologiche, e riconducibile al paradigma della embodied cognition, si fonda sulla stretta relazione tra linguaggio e azione, nonché sull’evidenza che imitazione ed empatia condividono formati rappresentazionali comuni a livello neurale (Iacoboni, 2009).

Una dimensione particolarmente innovativa del modello ABS riguarda la rievocazione corporea, ossia l’invito a mimare fisicamente le posture delle figure rappresentate per coglierne forma, tensione e dinamica compositiva. A ciò si aggiunge la restituzione del contesto storico e culturale, con particolare attenzione alla funzione originaria, ai rituali associati, all’ambiente di fruizione e al significato sociale dell’opera.

In questa prospettiva, anche il suono assume un ruolo creativo: non solo come sfondo ambientale, ma come strumento narrativo in grado di estendere la percezione visiva a dimensioni acustiche, come suggerito dalla letteratura (Hutchinson e Eardley, 2024). In questo approccio viene altresì incoraggiato il contatto diretto con le opere tridimensionali e, in alternativa, l’uso di materiali tattili sostitutivi (repliche, strumenti, campioni) accompagnati da narrazioni descrittive.

Nel suo insieme, questo protocollo descrittivo riflette una visione avanzata e intersezionale dell’accessibilità museale poiché riconosce nel linguaggio, nella corporeità e nella multisensorialità canali alternativi e paritetici di fruizione estetica, capaci di restituire valore, emozione e conoscenza anche in assenza della vista.

Tabella 2

Sintesi Linee guida Art Beyond Sight (ABS)

|

Indicazioni |

Descrizione sintetica |

|

Fornire dati basilari come titolo, autore, data, tecnica, dimensioni e collocazione dell’opera. |

|

Dopo le informazioni di base, la descrizione deve offrire una visione d’insieme dell’opera, a partire dal soggetto rappresentato, seguito da una descrizione della composizione e delle tonalità cromatiche. L’obiettivo è aiutare la persona cieca o ipovedente a ricostruire mentalmente l’immagine, pezzo per pezzo, anche nel caso di opere complesse. È importante includere anche l’atmosfera generale, facendo leva sulla memoria visiva del colore che molte persone non vedenti conservano. Esempio: nella descrizione dell’affresco La Cacciata dall’Eden di Masaccio (1425) (figura 5), vengono illustrati i personaggi centrali, la scena emotiva, il paesaggio spoglio e i contrasti cromatici tra i toni caldi della pelle e l’azzurro del cielo. |

Figura 5, Fonte: Wikipedia – Immagine con licenza Creative Commons (CC).10 |

|

|

Guidare l’ascoltatore attraverso l’opera seguendo un ordine logico, ad esempio dall’alto verso il basso o da sinistra a destra, per facilitare la comprensione spaziale. Usare riferimenti spaziali (ad esempio orologio) per posizionare gli elementi in modo coerente. |

|

Spiegare materiali e tecniche, con attenzione all’effetto espressivo e simbolico. |

|

Analizzare le caratteristiche formali che collocano l’opera in un’epoca, scuola o movimento. |

|

Evitare ambiguità e tecnicismi non spiegati; definire convenzioni pittoriche. |

|

Dopo la panoramica generale, la descrizione dovrebbe approfondirsi e diventare più dettagliata e coinvolgente. È fondamentale offrire informazioni precise e oggettive, evitando giudizi soggettivi che potrebbero influenzare l’interpretazione personale dell’ascoltatore. L’obiettivo è fornire elementi sensoriali e narrativi sufficienti per permettere all’ascoltatore di costruire un’immagine mentale autonoma e trarre le proprie conclusioni sull’opera. Ad esempio, nella descrizione de L’Altalena (1766) di Jean-Honoré Fragonard (figura 6), vengono evocati con vivacità i colori brillanti del giardino, i movimenti della protagonista, i materiali (seta, velluto, legno dorato), e i personaggi silenziosi (statue, cherubini) che assistono alla scena, contribuendo a creare un’atmosfera giocosa, sensuale e teatralmente dinamica. |

Figura 6, Fonte: Wikipedia – Immagine con licenza Creative Commons (CC).11 |

|

|

Descrivere la posizione fisica dell’opera nello spazio espositivo e il suo contesto. |

|

Incorporare riferimenti a sensazioni tattili, uditive o olfattive che possano essere associate all’opera, arricchendo l’esperienza sensoriale dell’ascoltatore. Si possono, ad esempio, usare immagini uditive per evocare atmosfere visive complesse, come accade nella descrizione del soffitto affrescato da Annibale Carracci a Palazzo Farnese: un’esperienza acustica immersiva (fruscio del vento, canto degli uccelli, voci e risate) che simula la percezione di un giardino sospeso sopra la testa. |

|

Utilizzare analogie familiari per trasmettere fenomeni visivi complessi. Fenomeni visivi come le ombre, le nuvole o la luce possono risultare difficili da descrivere a persone cieche dalla nascita o con cecità precoce, che non possiedono una memoria visiva. In questi casi, l’uso di analogie basate su esperienze comuni può essere molto efficace. Ad esempio:

|

|

Incoraggiare l’ascoltatore a immaginare o replicare fisicamente posture o movimenti rappresentati nell’opera, per favorire una comprensione più profonda. |

|

Offrire informazioni sulla funzione, sul significato e sull’ambiente originario dell’opera. |

|

Impiego di paesaggi sonori o musiche per evocare atmosfere e significati. |

|

Consentire l’esplorazione tattile delle opere, con strumenti adeguati. |

|

Utilizzare materiali che simulino le texture presenti nell’opera, permettendo all’ascoltatore di esplorare sensazioni tattili correlate. |

|

Fornire illustrazioni in rilievo o mappe tattili che rappresentino l’opera, facilitando l’esplorazione tattile e la comprensione spaziale. |

Linee guida DescriVedendo (DV)

L’approccio DescriVedendo, sviluppato in Italia dall’Associazione Nazionale Subvedenti, si configura come un protocollo descrittivo strutturato sotto forma di decalogo metodologico, organizzato secondo una sequenza narrativa progressiva (tabella 3), concepita per accompagnare il fruitore nella costruzione mentale dell’immagine visiva, a partire da elementi accessibili attraverso la percezione verbale e tattile. Il percorso descrittivo proposto si apre con la definizione del quadro dimensionale e del formato dell’opera, utilizzando riferimenti concreti e quotidiani per trasmettere proporzioni e grandezza (ad esempio paragoni con parti del corpo o oggetti comuni). Prosegue poi con l’indicazione della tecnica e dei materiali impiegati, valorizzando gli aspetti sensoriali e il grado di realismo dell’opera. Una volta delineato il soggetto rappresentato, si passa alla descrizione del punto di vista adottato dall’artista, utile a orientare spazialmente il fruitore, e alla definizione della sequenza descrittiva (dal primo piano allo sfondo, da sinistra a destra o dall’alto in basso), che viene mantenuta coerente per tutta la durata del testo. Viene quindi attivata una progressiva localizzazione spaziale degli elementi, accompagnata da una descrizione dettagliata di posture, forme, caratteri distintivi e tratti fisionomici o simbolici rilevanti, fino all’indicazione degli effetti della luce e delle componenti cromatiche dominanti. Ogni fase è pensata per attivare simultaneamente la dimensione cognitiva, sensoriale e simbolica dell’osservatore, scortandolo nella costruzione di un’immagine mentale completa e strutturata, capace di evocare non solo le forme ma anche l’atmosfera e il senso dell’opera.

Tabella 3

Sintesi Linee guida DescriVedendo (DV)12

|

Indicazioni |

Descrizione sintetica |

|

Avviare la descrizione fornendo un’idea delle dimensioni e della forma dell’opera, utilizzando confronti con oggetti comuni per facilitare la comprensione. Indicare anche la grandezza dell’ambiente espositivo. Ad esempio, nella descrizione della Pala di Montefeltro di Piero della Francesca (figura 7), si specifica che l’opera misura 2,51 metri in altezza e 1,75 metri in larghezza, paragonandola a un grande rettangolo verticale.  Figura 7, Fonte: Wikipedia – Immagine con licenza Creative Commons (CC).13 |

|

Indicare tecnica e materiali usati, livello di realismo e impatto sensoriale per favorire la costruzione mentale dell’opera. |

|

Fornire un quadro sintetico degli elementi principali e del contesto ambientale senza entrare nei dettagli. Nel quadro Adorazione dei Magi di Artemisia Gentileschi (figura 8), ad esempio, si descrive la scena notturna con la Sacra Famiglia e i Magi, evidenziando la disposizione dei personaggi e l’ambientazione. |

Figura 8, Fonte: Wikipedia – Immagine con licenza Creative Commons (CC).14 |

|

|

Descrivere la posizione da cui l’artista osserva o rappresenta la scena, o da cui il fruitore dovrebbe porsi. Nel Cristo Morto di Mantegna (figura 9), il punto di vista è leggermente rialzato, posizionato all’altezza dei piedi di Cristo, creando un effetto prospettico drammatico.  Figura 9, Fonte: Wikipedia – Immagine con licenza Creative Commons (CC).15 |

|

Stabilire una sequenza narrativa coerente e mantenere un ordine (ad esempio, primo piano, sfondo; alto/basso, sinistra/destra). Nella Pala di Montefeltro (figura 7), la descrizione segue una suddivisione in nove settori, numerati come i tasti di un telefono, per guidare l’ascoltatore attraverso l’opera. |

|

Indicare con chiarezza dove si trovano gli elementi nello spazio dell’opera; usare coordinate spaziali e logiche di suddivisione. È cruciale chiarire se «destra/sinistra» si riferisce all’osservatore o al soggetto raffigurato. In scene complesse può essere utile suddividere in quadranti o sezioni. |

|

Descrivere postura e orientamento delle figure umane e la forma/composizione degli altri elementi visivi. Per le figure umane si includono dettagli come la posizione di testa, arti e tronco. |

|

Arricchire la descrizione con dettagli specifici e identificativi come espressioni, ornamenti, abbigliamento. |

|

Descrivere la posizione e gli effetti delle fonti luminose, ombre e contrasti, fondamentali per la percezione visiva. La descrizione dovrebbe indicare la fonte, la direzione, la qualità (calda, fredda, diffusa, radente) e gli effetti che produce sull’opera: ombre, contrasti, chiaroscuri, definizione dei contorni. |

|

Restituire l’atmosfera cromatica dominante e l’uso dei colori principali come elemento percettivo centrale. |

Un’analisi comparativa dei tre modelli

L’analisi comparativa proposta si basa su una lettura critica e approfondita dei tre modelli descrittivi analizzati, ciascuno caratterizzato da una specifica impostazione metodologica (tabella 4). Questi approcci incarnano visioni differenti del rapporto tra descrizione verbale e percezione sensoriale, oscillando tra l’oggettività linguistica e il coinvolgimento narrativo, tra una struttura didattica codificata e un modello di comunicazione accessibile e flessibile. L’obiettivo di tale analisi è evidenziare come ciascuna metodologia organizzi e strutturi i contenuti descrittivi, quali strategie impieghi per rendere fruibile l’immagine a chi non vede e quali siano le potenzialità educative, inclusive ed esperienziali che riesce ad attivare.

Tabella 4

Sintesi analisi comparativa linee guida

|

APPROCCI |

National Gallery of Art (NGA) (USA) |

Art Beyond Sight (ABS) (USA) |

DescriVedendo (DV) (Italia) |

|

Struttura |

Linee guida sintetiche |

Metodo narrativo con 16 principi fondamentali e raccomandazioni esemplificative |

Metodo sistematico in 10 punti |

|

Tipo di descrizione |

Semplice, accessibile, orientata alla comprensione generale |

Narrativa, comparativa, contestuale |

Sequenziale, analitica, spaziale |

|

Focus |

Descrizione dell’immagine e accesso visivo |

Inclusione emotiva, multisensorialità, contestualizzazione storica e stilistica |

Comprensione spaziale, postura, luce, colore |

|

Tono e registro |

Diretto, descrittivo ma essenziale |

Espressivo, coinvolgente, talvolta poetico |

Didattico e metodico |

|

Orientamento spaziale di analisi dell’opera |

Meno strutturato, ma include indicazioni relative al punto di vista |

Utilizza riferimenti quotidiani e il sistema dell’orologio |

Alto grado di precisione: da sinistra a destra, dall’alto in basso |

|

Contenuti tecnici |

Include materiali solo se rilevanti |

Approfondisce tecnica e materiali se significativi per l’opera o l’esperienza tattile |

Include tecnica, materiali, luce, colore e caratteristiche tattili |

|

Multisensorialità |

Limitata alla descrizione verbale |

Forte apertura alla multisensorialità (tatto, suono, ecc.) |

Focalizzata sul linguaggio verbale |

|

Partecipazione |

Passiva |

Partecipativa: l’interazione con il pubblico è incoraggiata |

Passiva (ascolto della descrizione) |

È possibile articolare l’analisi comparativa in cinque ambiti tematici distinti, che rappresentano i principali assi lungo i quali si manifestano differenze e convergenze tra i modelli esaminati.

- Struttura e organizzazione della descrizione. Un primo elemento di confronto riguarda l’organizzazione generale del testo descrittivo. Sotto il profilo metodologico, si osserva un gradiente crescente di strutturazione: dalle linee guida sintetiche e orientate alla chiarezza della NGA, si passa al modello narrativo e flessibile di ABS, articolato in 16 principi con esempi operativi, fino al protocollo DV, che propone una sequenza in 10 fasi, con funzione fortemente didattica e sistematizzante. Anche l’impostazione descrittiva cambia: DV propone una sequenza rigida e strutturata che si sviluppa lungo assi spaziali precisi (alto/basso, sinistra/destra), con una suddivisione dell’opera in settori o quadranti. Questo approccio consente una lettura ordinata e ripetibile, facilitando la costruzione di una mappa mentale coerente dell’opera. ABS, al contrario, adotta una struttura più flessibile, che valorizza l’esperienza sensoriale e narrativa: le descrizioni sono pensate per accompagnare l’ascoltatore in un percorso percettivo immersivo, che non si limita alla vista ma coinvolge anche tatto, udito, memoria e corporeità. Il modello NGA, infine, si caratterizza per una progressione logica e lineare che punta all’essenzialità e alla chiarezza comunicativa, con particolare attenzione alla neutralità del linguaggio e alla precisione delle informazioni visive.

- Trattamento dei contenuti visivi. Dal punto di vista dei contenuti, i tre modelli divergono nel modo in cui trattano gli elementi fondamentali dell’opera. DV attribuisce grande importanza alla localizzazione spaziale e alla descrizione morfologica dei soggetti, integrando frequentemente riferimenti alle dimensioni, alla postura e alla composizione dell’immagine. ABS si concentra invece sull’aspetto emotivo e sensoriale della rappresentazione, offrendo descrizioni che cercano di evocare atmosfere, stimolare l’immaginazione e favorire l’identificazione corporea e affettiva con la scena rappresentata. Il modello NGA, pur offrendo indicazioni su postura, colore e struttura compositiva, evita ogni forma di interpretazione soggettiva, preferendo un linguaggio descrittivo diretto, informativo e privo di ambiguità.

- Utilizzo di riferimenti sensoriali alternativi. Un ulteriore livello di confronto riguarda la gestione dei riferimenti sensoriali alternativi. In questo ambito, ABS si distingue per la ricchezza delle sollecitazioni multisensoriali proposte: suoni, odori, analogie tattili, riferimenti alla temperatura, alla consistenza, al movimento, vengono impiegati per amplificare l’esperienza di fruizione. DV tende a mantenere una descrizione più aderente alla percezione visiva e alla rappresentazione formale, sebbene non escluda del tutto riferimenti di tipo evocativo. NGA si attiene a un registro più strettamente visivo, riducendo al minimo l’utilizzo di analogie o riferimenti sensoriali non verificabili nella realtà dell’immagine.

- Linguaggio e stile comunicativo. Sul piano del linguaggio e dello stile comunicativo, DV adotta una forma lineare e didattica, adatta a contesti scolastici e museali in cui si valorizzano chiarezza e progressività. ABS impiega un linguaggio più narrativo e coinvolgente, adatto a rendere l’esperienza dell’opera più viva e partecipata, anche a costo di allontanarsi da una restituzione puramente oggettiva. NGA, in linea con la sua finalità istituzionale, opta per uno stile sobrio, essenziale e controllato, evitando sovraccarichi informativi e preferendo frasi brevi e assertive, con una sintassi chiara e accessibile.

- Partecipazione e coinvolgimento dei fruitori. Un elemento di marcata differenziazione tra i tre approcci analizzati riguarda il ruolo del fruitore e il grado di partecipazione che ciascun modello sollecita nel processo di fruizione estetica. Nell’approccio proposto dalla NGA e in quello strutturato da DV, l’utente assume prevalentemente una posizione ricettiva e passiva: la descrizione segue una struttura guidata e lineare, nella quale il destinatario è accompagnato nella comprensione dell’opera senza essere direttamente coinvolto nella costruzione del significato. In questi casi, la relazione con l’opera si configura come un’esperienza mediata e direzionata, in cui l’ascoltatore è spettatore silenzioso più che co-interprete attivo. Al contrario, il modello ABS promuove una concezione partecipativa e interattiva dell’audiodescrizione. L’utente non è solo destinatario di un contenuto, ma viene sollecitato a entrare in dialogo con l’opera, anche attraverso il coinvolgimento corporeo ed esperienziale. L’approccio prevede, infatti, l’uso consapevole di analoghe sensoriali, simulazioni corporee, riferimenti al vissuto quotidiano, e persino l’invito a riprodurre fisicamente posture e gesti rappresentati nell’opera, secondo una logica di embodiment. In questo modo, il fruitore diventa protagonista di un’esperienza estetica attiva, che si costruisce nell’incontro tra descrizione verbale, memoria sensoriale, movimento e immaginazione.

L’analisi comparativa condotta lungo i cinque assi tematici evidenzia come i tre approcci all’audiodescrizione dell’arte incarnino visioni diverse, ma complementari, del rapporto tra accessibilità, mediazione e fruizione estetica. Ciascun modello mette in luce specifiche priorità: l’essenzialità comunicativa e la neutralità descrittiva della NGA; la dimensione narrativa, partecipativa e multisensoriale promossa da ABS; e l’organizzazione metodica e spaziale del protocollo DV, pensato per guidare la costruzione mentale dell’opera in modo ordinato e progressivo.

Lungi dall’essere mutuamente esclusivi, questi approcci delineano un panorama articolato e integrabile, come si vedrà nel prossimo paragrafo, in cui l’efficacia comunicativa, l’accuratezza descrittiva, la sollecitazione immaginativa e il coinvolgimento corporeo possono concorrere, in forme e gradi diversi, a rendere l’esperienza artistica accessibile, significativa e pienamente inclusiva per le persone con disabilità visiva.

Una proposta di un protocollo descrittivo integrato

L’analisi comparata dei tre protocolli descrittivi appena esaminati non solo consente di metterne in luce le specificità di contenuto e operative, ma apre anche alla possibilità di un dialogo metodologico tra i modelli, orientato alla definizione di una prassi descrittiva più articolata, inclusiva e capace di adattarsi con flessibilità a una pluralità di contesti di fruizione e partecipazione culturale. In tale prospettiva, per concludere, si propone un modello integrato che non si limita a sommare elementi dei singoli approcci, ma ne valorizza i punti di forza in una visione stratificata, dinamica e pedagogicamente fondata dell’accessibilità. Si tratta di modello organizzato secondo tre livelli funzionali (informativo, analitico-strutturale, esperienziale-narrativo) ciascuno dei quali risponde a obiettivi descrittivi, cognitivi e sensoriali specifici, ma strettamente interconnessi. L’articolazione multilivello consente di calibrare il grado di approfondimento, il tipo di linguaggio e la densità descrittiva in base al contesto d’uso (museale, divulgativo, scolastico, digitale) e alle esigenze del pubblico, favorendo un’esperienza (multi)estetica realmente inclusiva e accessibile.

1. Livello informativo (funzione introduttiva e contestuale)

Questo livello fornisce al fruitore una prima cornice di riferimento storico, tecnico e museale. Si ispira alla chiarezza espositiva delle linee guida NGA ed è particolarmente adatto alla fruizione autonoma e digitale.

Gli elementi operativi includono:

- Titolo dell’opera, autore, nazionalità, riferimenti anagrafici

- Datazione dell’opera

- Tecnica e supporto (ad esempio olio su tela, marmo scolpito)

- Dimensioni, con paragoni quotidiani (ad esempio «grande come sei materassi affiancati» per il dipinto One di Jackson Pollock, secondo NGA)

- Collocazione museale (ad esempio «secondo piano, a sinistra della scala mobile», come nel caso del San Giovanni Battista di Rodin al MoMA)

- Genere dell’opera (ritratto, paesaggio, natura morta)

- Orientamento (verticale/orizzontale).

2. Livello analitico-strutturale (funzione descrittiva e cognitiva)

Costituisce il nucleo della descrizione e si ispira all’impianto sequenziale del modello DV, con l’aggiunta di elementi chiarificatori propri del modello NGA.

La struttura proposta è la seguente.

- Descrizione del soggetto principale (ad esempio «due nudi camminano verso destra attraverso un paesaggio brullo», Cacciata dal Paradiso di Masaccio, ABS)

- Precisazione del punto di vista (dell’artista e/o del fruitore)

- Sequenza descrittiva coerente (dal primo piano allo sfondo, da sinistra a destra, come nella regola DV)

- Localizzazione spaziale degli elementi (coordinate, quadranti, riferimenti corporei; ad esempio «la mano destra della donna, alla tua sinistra, regge un piccolo calice», ABS)

- Descrizione di posture e forme (ad esempio «testa girata a destra, braccio sinistro piegato sul petto», DV)

- Caratterizzazione oggettiva (espressioni, ornamenti, abbigliamento; ad esempio «indossa un abito di seta rosa», L’altalena di Fragonard, ABS)

- Trattamento della luce (posizione, effetti visivi, presenza di ombre, giochi di chiaroscuro)

- Trattamento del colore (dominanti cromatiche, analogie sensoriali; ad esempio «rosso porpora, giallo ocra» in Gauguin, NGA)

3. Livello esperienziale-narrativo (funzione evocativa, sensoriale, partecipativa)

Si ispira al modello ABS e mira a rendere l’esperienza estetica multisensoriale e coinvolgente. Qui la parola diventa veicolo per l’immaginazione e la partecipazione emotiva. Gli elementi includono:

- paragoni tattili (ad esempio «scultura levigata come una superficie di marmo fredda e liscia», NGA; «texture grezza come un vaso da tè giapponese», ABS);

- riferimenti uditivi e olfattivi (ad esempio «immagina i suoni di un giardino: fruscii, canti d’uccelli, fontane», Palazzo Farnese, ABS);

- analogie corporee e rievocazione fisica (ad esempio ricreare la postura del David di Bernini con le proprie membra, ABS);

- evocazione di stati d’animo (ad esempio «un senso di disperazione, volto contratto dal dolore», Cacciata dal Paradiso);

- uso creativo del suono (colonne sonore che accompagnano la narrazione, rumori ambientali evocativi);

- stimolazione immaginativa («immagina di camminare nello spazio dell’opera», «segui il movimento dei personaggi come se li vedessi»).

Il modello integrato è progettato per essere modulare: ogni livello può essere attivato, ampliato o semplificato a seconda del contesto (visite museali guidate, audioguide, laboratori scolastici, media digitali) e delle caratteristiche del pubblico (bambini, adulti, anziani, persone con diverse disabilità sensoriali o intellettive). La possibilità di integrare elementi informativi, analitici e narrativi consente una fruizione stratificata e personalizzabile. L’integrazione dei punti di forza dei tre modelli esaminati consente di pensare la descrizione non solo come uno strumento di accesso all’opera, ma anche come un’esperienza formativa, sensoriale ed empatica, in cui la parola guida, attiva, suggerisce e lascia spazio all’immaginazione e all’interpretazione individuale. In questa prospettiva, l’audiodescrizione non rappresenta più un mero supporto, ma si fa mediazione culturale, didattica inclusiva e pratica estetica: una forma di narrazione capace di riconoscere la dignità dell’esperienza percettiva di ogni individuo (con e senza disabilità), promuovendo una fruizione dell’arte che sia non solo possibile, ma piena, personale e trasformativa.

Bibliografia

Ansaldi B. (2023), Perspective and the Blind. Rappresentazione e comunicazione inclusiva per l’accessibilità dei dipinti prospettici, Napoli, FedOAPress – Federico II University Press.

Axel E.S., Hooper V., Kardoulias T., Stephenson Keyes S. e Rosenberg F. (1996), Making visual art accessible to people who are blind and visually impaired, New York, Art Education for the Blind, Inc.

Axel E.S. e Levent N.S. (2003), Art beyond sight: A resource guide to art, creativity, and visual impairment, New York, AFB Press.

Bellini A. (2000), Toccare l’arte. L’educazione estetica di ipovedenti e non vedenti, Roma, Armando.

Braun S. (2007), Audio description from a discourse perspective: A socially relevant framework for research and training, «Linguistica Antverpiensia New Series», vol. 6, pp. 357-372.

Carpio C., Amérigo M. e Durán M. (2017), Study of an inclusive intervention programme in pictorial perception with blind and sighted students, «European Journal of Special Needs Education», vol. 32, n. 4, pp. 1-18.

Cho J.D. (2021), A study of multi-sensory experience and color recognition in visual arts appreciation of people with visual impairment, «Electronics», vol. 10, art. 470.

Eardley A. e Pring L. (2006), Remembering the past and imagining the future: A role for nonvisual imagery in the everyday cognition of blind and sighted people, «Memory», vol. 14, n. 8, pp. 925-936.

Fiorucci A. e Pinnelli S. (2013), Audio descrizione e disabilità visiva, «Italian Journal of Special Education for Inclusion», vol. 1, n. 1, pp. 133-147.

Glass D., Meyer A. e Rose D. (2013), Universal design for learning and the arts, «Harvard Educational Review», vol. 83, n. 1, pp. 98-119.

Grassini A. (2003), I ciechi e le arti plastiche. Aspetti psicologici dell’esperienza estetica. In R. Poggiani Keller e C. D’Agostini (a cura di), Ad occhi chiusi nel museo. Atti del convegno, Bergamo, 25 ottobre 2002, pp. 45-53.

Grassini A. (2015), Per un’estetica della tattilità. Ma esistono davvero le arti visive?, Roma, Armando.

Grassini A., Sòcrati A. Trasatti A. (2018), L’arte contemporanea e la scoperta dei valori della tattilità, Roma, Armando.

Hutchinson R. e Eardley A.F. (2019), Museum Audio Description: The Problem of Textual Fidelity, «Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice», vol. 27, n. 1, pp. 42-57.

Hutchinson R. e Eardley A.F. (2020), Towards the accessible museum: Understanding international audio description practices in museums, «Journal of Visual Impairment & Blindness», vol. 114, n. 6, pp. 475-487.

Hutchinson R. e Eardley A.F. (2024), I felt I was right there with them: The impact of sound-enriched audio description on experiencing and remembering artworks, for blind and sighted museum audiences, «Museum Management and Curatorship», vol. 39, n. 6, pp. 733-750.

Iacoboni M. (2009), Imitation, empathy, and mirror neurons, «Annual Review of Psychology», vol. 60, pp. 653-670.

Jiménez Hurtado C. e Soler Gallego S. (2015), Museum accessibility through translation: A corpus study of pictorial audio description. In R. Muñoz Martín (a cura di), Audiovisual translation: Taking stock, Frankfurt am Main, Peter Lang, pp. 279-298.

Levi F. (2003), La scelta delle informazioni e la loro traduzione per i disabili visivi nella pratica museale: riflessioni ed esempi. In R. Poggiani Keller e C. D’Agostini (a cura di), Ad occhi chiusi nel museo. Atti del convegno, Bergamo, 25 ottobre 2002, pp. 55-61.

Levi F. (2013), L’accessibilità alla cultura per disabili visivi. Storia e orientamenti, Torino, Silvio Zamorani.

Nantwi W.K., Essel H.B. e Osei-Poku P. (2023), Assessing creative arts teachers’ competence in the implementation of inclusive creative arts education using universal design for learning framework, «ADRRI Journal (Multidisciplinary)», vol. 32, n. 2, pp. 1-24.

ONU (2006), Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Convenzione-ONU/Documents/Convenzione%20ONU.pdf (consultato il 10 giugno 2025).

Pinnelli S. e Fiorucci A. (2024), Promuovere la cultura dell’accessibilità e dell’inclusione nelle realtà museali: l’esperienza del MarTa, museo archeologico nazionale di Taranto. In M. Muscarà, A. Poce, M.R. Re e A. Romano (a cura di), Heritage Education. Cittadinanza e inclusione, Pisa, ETS, pp. 105-115.

Ramadori M. (2023), Accessibilità museale e disabilità: Dall’abbattimento delle barriere architettoniche (1971) al PNRR-Next Generation EU (2022-2026), «BTA. Bollettino Telematico dell’Arte», vol. 935.

Ruggeri V. (2006), Per un’estetica dell’esperienza sensoriale tattile. Un approccio psicofisiologico. In Museo Tattile Statale Omero (a cura di), L’arte a portata di mano. Verso una pedagogia di accesso ai Beni Culturali senza barriere, Roma, Armando, pp. 45-50.

Secchi L. (2005), L’educazione estetica per l’integrazione, Roma, Carocci Faber.

Szubielska M. (2018), People with sight impairment in the world of visual arts: Does it make any sense?, «Disability & Society», vol. 33, n. 9, pp. 1533-1538.

Zanazzi S. (2023), Bello in tutti i sensi. Imparare ad amare l’arte senza confini. In P. Bastianoni (a cura di), Pluralità, differenze e identità. Verso una pedagogia dei diritti, Roma, Anicia, pp. 133-151.

Allegato 1

Esempio di descrizione sulla base del modello descrittivo integrato

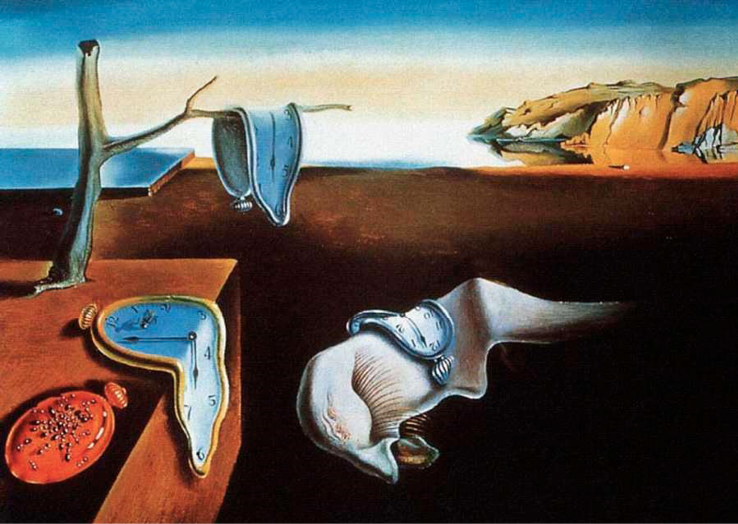

Figure 10

Fonte: www.flickr.com. Immagine con licenza Creative Commons (CC).16

Struttura

1. Livello informativo (funzione introduttiva e contestuale)

- Titolo: La persistenza della memoria

- Autore: Salvador Dalí (1904-1989), artista spagnolo, esponente del Surrealismo

- Datazione: 1931

- Tecnica e supporto: Olio su tela

- Dimensioni: Piccolo formato – circa 24 × 33 cm, simile per dimensioni a un foglio A4 leggermente più grande

- Collocazione museale: Museum of Modern Art (MoMA), New York

- Genere: Pittura surrealista

- Orientamento: Orizzontale

2. Livello analitico-strutturale (funzione descrittiva e cognitiva)

L’opera rappresenta un paesaggio surreale e deserto, dominato da orologi molli che sfidano ogni logica fisica.

- Punto di vista: Frontale e leggermente sopraelevato, come se l’osservatore guardasse dall’alto una scena immobile e sospesa nel tempo.

- Sequenza descrittiva (da sinistra a destra, dal primo piano allo sfondo):

- In basso a sinistra, su una superficie rettangolare simile a un tavolo, è posato un orologio arancione capovolto, coperto da minuscole formiche nere.

- Sempre sul tavolo, poggia un secondo orologio blu che sembra sciogliersi e piegarsi sul bordo, come se fosse fatto di cera o stoffa.

- Al centro, disteso su una forma biomorfa indefinita che ricorda un volto umano addormentato (con ciglia lunghe e chiuse), si adagia un altro orologio molle color argento, anch’esso deformato.

- Sulla sinistra, un ramo secco sporge da una struttura cubica. Su di esso è appeso un quarto orologio, che si affloscia in modo irreale lungo il ramo.

- Sullo sfondo, a destra, si intravede una costa rocciosa illuminata dal sole, che si riflette nel mare calmo e bluastro.

- Localizzazione spaziale: Gli elementi sono distribuiti in diagonale, dai margini inferiori sinistri verso lo sfondo in alto a destra, creando una tensione spaziale tra immobilità e deformazione.

- Forme e posture: Gli orologi si piegano e si adattano alle superfici come se fossero privi di rigidità strutturale. Il volto centrale appare inerte, allungato, come in uno stato di dormiveglia o di sogno.

- Caratterizzazione oggettiva: Nessuna figura umana definita, solo forme ibride e oggetti decontestualizzati.

- Trattamento della luce: La luce è netta e tagliente, proveniente da destra, crea contrasti marcati e ombre nette, soprattutto sul volto centrale e sulla costa rocciosa.

- Trattamento del colore: Toni caldi nel paesaggio desertico (ocra, sabbia), freddi negli orologi (blu, argento), con accenti forti (arancione, nero). Colori fortemente contrastanti che sottolineano l’incongruenza visiva e simbolica della scena.

3. Livello esperienziale-narrativo (funzione evocativa, sensoriale, partecipativa)

Immagina di trovarti in un paesaggio sospeso, immobile, dove il tempo sembra essersi liquefatto e ogni punto di riferimento si dissolve. L’aria è immobile, silenziosa, forse irreale. Non ci sono né persone né suoni, solo oggetti familiari che si comportano in modo estraneo, come in un sogno.

- Paragoni tattili: Gli orologi sembrano fatti di pelle calda o cera sciolta, piegati dal sole come stoffa bagnata appoggiata su una roccia.

- Riferimenti uditivi: Silenzio assoluto. Forse solo il frinire distante di un insetto, o il rumore appena percettibile delle formiche in movimento sull’orologio arancione.

- Analogie corporee: La forma centrale può evocare il proprio corpo in uno stato di sonno profondo, molle e abbandonato. Prova a chiudere gli occhi e a percepire il tuo corpo come se si sciogliesse lentamente, come gli orologi dell’opera.

- Evocazione di stati d’animo: La scena trasmette un senso di immobilità, malinconia, smarrimento temporale. Un tempo interiore che si disfa, in un’atmosfera onirica e perturbante.

- Stimolazione immaginativa: Immagina di toccare quegli orologi, sentendoli cedere sotto le dita. Prova a «entrare» nel paesaggio e a camminare lentamente sul terreno brullo, avvolto da una luce intensa e irreale. Dove ti porta quel sentiero, se non nel tuo stesso inconscio?

Descrizione completa

Stai per conoscere un dipinto piccolo, poco più grande di un foglio A4, realizzato a olio su tela nel 1931 da Salvador Dalí, uno dei principali esponenti del Surrealismo. Il titolo è La persistenza della memoria e si trova oggi al Museum of Modern Art di New York. L’opera è orizzontale e rappresenta un paesaggio sospeso nel tempo, tanto reale nei dettagli quanto irreale nell’atmosfera.

Davanti a te si apre uno scenario brullo, quasi desertico, visto dall’alto, come se il fruitore stesse osservando una scena immobile e silenziosa da una finestra sopraelevata. In basso, alla tua sinistra, poggiato su una superficie geometrica simile a un tavolo, c’è un orologio arancione rovesciato, su cui si muovono minuscole formiche nere. Accanto, un altro orologio, stavolta blu, si piega mollemente lungo il bordo del tavolo: non rigido, ma cedevole come cera fusa al sole.

Più in alto, sempre sulla sinistra, da una struttura squadrata sporge un ramo secco, spoglio, su cui pende un quarto orologio. Anch’esso è molle e curvo, appeso in modo innaturale.

Al centro del dipinto, adagiato su una forma ambigua che ricorda un volto umano dormiente, con lunghe ciglia chiuse, si trova un terzo orologio, color argento, che si affloscia seguendo i contorni irregolari della figura. Questo volto, allungato e informe, appare come il corpo di qualcuno in un sonno profondo, abbandonato, come se stesse lentamente sciogliendosi insieme al tempo.

Sul fondo, in lontananza a destra, si intravede una costa rocciosa illuminata dal sole, i cui riflessi dorati si specchiano in un mare calmo e bluastro. La luce che pervade la scena è netta, tagliente: proviene da destra e disegna ombre precise, scolpite, che contrastano con le forme morbide degli orologi.

I colori raccontano un contrasto: le rocce e il terreno hanno tonalità calde — ocra, sabbia — mentre gli orologi sono freddi, nei toni del blu e dell’argento, interrotti dall’arancione acceso e dal nero delle formiche. Il contrasto cromatico riflette l’inquietudine della scena: oggetti familiari, ma deformati; tempo che esiste e si dissolve insieme; materia inerte e movimento congelato.

Ora immagina di camminare dentro questo paesaggio surreale. L’aria è ferma, immobile. Intorno a te, nessun suono, solo, forse, il frinire remoto di un insetto o il movimento appena percettibile delle formiche. Tutto appare familiare ma sbagliato, come nei sogni. Prova a toccare gli orologi: sotto le dita non troveresti metallo rigido, ma una superficie morbida, tiepida, come pelle sciolta o gomma riscaldata. Ti sembra quasi che possano colare tra le mani. Nel silenzio, avverti un senso di straniamento: come se il tempo non scorresse più in avanti ma si fosse piegato su se stesso. Ogni oggetto, ogni forma ti invita a riflettere su qualcosa di più profondo: la memoria, la percezione del tempo, il corpo che riposa o si disgrega. Dove sei davvero? All’interno di un paesaggio? O forse dentro un pensiero? Questo è il mondo che Dalí ci offre: una visione che non chiede di essere compresa, ma attraversata. Un invito a sentire, a immaginare, a lasciarsi portare, lentamente, in un tempo che non ha più ore.

-

1 La redazione del presente contributo è frutto del lavoro congiunto dei due autori; tuttavia, al fine di una più puntuale attribuzione delle parti, è possibile assegnare ad Andrea Fiorucci i paragrafi Oltre il visibile: pratiche descrittive per l’accessibilità dell’arte pittorica; Linee guida della National Gallery of Art (NGA); Un’analisi comparativa dei tre modelli; Una proposta di un protocollo descrittivo integrato; Linee guida Art Beyond Sight (ABS) ad Antonio Donno il paragrafo Linee guida DescriVedendo (DV) e l’allegato.

-

2 Professore Associato in Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università del Salento.

-

3 Tiflologo ed esperto di disabilità visiva, docente a contratto nei corsi di specializzazione per il sostegno dell’Università del Salento.

-

4 Associate Professor in Special Education and Didactics at the University of Salento.

-

5 Typhlologist and expert in visual impairment, adjunct professor in specialization courses for support teaching at the University of Salento.

-

6 Con il lancio di NGA Images, la National Gallery of Art ha implementato una politica di libero accesso per le immagini digitali di opere d’arte che ritiene di pubblico dominio. Le immagini riportate in questo paragrafo, come si legge nel sito web del museo, sono disponibili gratuitamente per qualsiasi utilizzo, commerciale o non commerciale, sotto licenza Creative Commons Zero (CC0), https://www.nga.gov/terms-and-notices#open-access (consultato il 30 giugno 2025).

-

7 Descrizione reperibile su: https://www.nga.gov/collection/art-object-page.32578.html (consultato il 30 giugno 2025).

-

8 Descrizione reperibile su: https://www.nga.gov/collection/art-object-page.64543.html (consultato il 30 giugno 2025).

-

9 Descrizione reperibile su: https://www.nga.gov/collection/art-object-page.45872.html (consultato il 30 giugno 2025).

-

10https://commons.wikimedia.org/wiki/File:03_2015_Basilica_di_Santa_Maria_del_Carmine_(Firenze)-Cappella_Brancacci-Adamo_Eva_Cacciata_Paradiso_terrestre-Masaccio-_Photo_Paolo_Villa_FOTO9202bis.JPG (consultato il 30 giugno 2025).

-

11# (consultato il 30 giugno 2025).

-

12 Alcune descrizioni sono state tratte dal portale dedicato alle linee guida: https://www.descrivedendo.it/le-opere-descrivedendo/ (consultato il 30 giugno 2025).

-

13# (consultato il 30 giugno 2025).

-

14https://it.wikipedia.org/wiki/Adorazione_dei_Magi_(Artemisia_Gentileschi)#/media/File:Adoration_of_the_Magi_by_Artemisia_Gentileschi.jpg (consultato il 30 giugno 2025).

-

15https://it.wikipedia.org/wiki/Cristo_morto_(Mantegna)#/media/File:The_dead_Christ_and_three_mourners,_by_Andrea_Mantegna.jpg (consultato il 30 giugno 2025).

-

16 https://www.flickr.com/photos/pinguinina/523088134 (consultato il 30 giugno 2025).

Vol. 24, Issue 4, November 2025