Vol. 24, n. 3, settembre 2025

PROSPETTIVE E MODELLI INTERNAZIONALI

Un modello ecologico di scuola inclusiva: Risultati italiani di una ricerca europea

Annalisa Morganti,1Andrea Mangiatordi,2Alessia Signorelli,3Enrico Angelo Emili4 e Lucio Cottini4

Sommario

Il contributo presenta i risultati italiani del progetto europeo «Algorithm for New Ecological Approaches to Inclusion (ECO-IN)» (2019-2023), orientato a colmare la mancanza, a livello europeo, di un approccio olistico/sistemico per combattere il fenomeno dell’esclusione scolastica e sociale degli alunni con bisogni educativi speciali, la cui risposta è stata spesso legata a interventi frammentari e risulta basata su «azioni di emergenza» messe in atto solo da alcuni degli attori principali del processo educativo.

La ricerca ha costruito, diffuso e implementato nelle scuole pubbliche, primarie e secondarie di primo grado un modello ecologico di formazione e intervento finalizzato al miglioramento dell’inclusione scolastica, rivolto a insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, esperti esterni, famiglie e policy makers.

La creazione e la validazione di un innovativo strumento di valutazione hanno consentito di raccogliere dati che, organizzati secondo un algoritmo di «pesi», mostrano presenza e salienza delle dimensioni principali che compongono il costrutto di inclusione scolastica. I risultati alimentano favorevolmente la prospettiva secondo la quale l’inclusione a scuola poggia su dinamiche contestuali, legate alla partecipazione e alla corresponsabilità di tutti gli attori coinvolti, pur segnalando livelli di coinvolgimento differenti, e alla concreta disponibilità dei diversi ambienti a modificarsi secondo un processo di accomodamento ragionevole.

Parole chiave

Inclusione scolastica, Approccio ecologico, Evidenze, Valutazione, Algoritmo.

INTERNATIONAL MODELS AND PERSPECTIVES

An ecological model of inclusive school: Italian results of a European research

Annalisa Morganti,5 Andrea Mangiatordi,6 Alessia Signorelli,7 Enrico Angelo Emili,8 and Lucio Cottini4

Abstract

The paper presents the Italian results of the European project «Algorithm for New Ecological Approaches to Inclusion (ECO-IN)» (2019-2023) aimed at filling the lack, at European level, of a holistic/systemic approach to combat the phenomenon of school and social exclusion of students with special educational needs, the response to which has often been linked to fragmented interventions and «emergency actions» implemented only by some of the main actors in the educational process.

The research has built, disseminated and implemented in public schools, primary and lower secondary schools, an ecological model of training and intervention aimed at improving school inclusion, aimed at teachers, school principals, educators, external experts, families and policy makers.

The creation and validation of an innovative evaluation tool has allowed the collection of data that, organized according to an algorithm of «weights», show the presence and salience of the main dimensions that make up the construct of school inclusion. The results favorably support the perspective according to which inclusion in school is based on contextual dynamics, linked to the participation and co-responsibility of all the actors involved, while highlighting different levels of involvement and the concrete availability of the different environments to change according to a process of reasonable accommodation.

Keywords

School inclusion, Ecological approach, Evidence, Evaluation, Algorithm.

Introduzione9

I sistemi educativi europei sono stati recentemente connotati come sempre più complessi e questa complessità richiede, da parte dei governi, azioni incisive ed efficaci in termini di inclusione, soprattutto per quanto riguarda la revisione o la produzione di politiche relative al diritto all’educazione di tutti gli studenti (Donnelly, 2024). Tuttavia, i cambiamenti in termini di policies non avvengono in maniera scollegata dai contesti e dalle situazioni esterne (OECD, 2023, 2019): al contrario, affinché si mettano in moto processi di miglioramento, è necessario che ci siano un’apertura e una volontà di interazione tra i vari sistemi; di conseguenza, questi processi sono influenzati da tutti quegli elementi di natura sociale, economica, tecnologica e politica che compongono i sistemi stessi (OECD, 2016, 2019, 2023).

Trasferire queste considerazioni pensando alle prospettive di una scuola europea sempre più inclusiva significa riconfigurare i processi di policy-making secondo alcuni elementi chiave, come l’apertura all’ascolto delle voci di tutti gli stakeholders coinvolti — a scuola e fuori da questa — come famiglie, caregivers, esperti esterni, educatori, policy-makers e dirigenti, evitando di cadere nella diffusa consuetudine di ricavare informazioni, benché indispensabili, dai soli insegnanti. Non è possibile dimenticare l’importanza che assume, a partire da alcune fasce d’età, l’ascolto della voce degli stessi studenti, tutti, senza esclusioni pregiudizievoli.

Il progetto europeo Erasmus + Algorithm for New Ecological Approaches to Inclusion (ECO-IN)10 (2019-2023) nasce proprio con l’intento di favorire il miglioramento delle politiche e delle pratiche inclusive nelle scuole europee primarie e secondarie di primo grado (Morganti, Signorelli e Marsili, 2023a; Morganti et al., 2023b), attraverso il coinvolgimento attivo di tutti i principali stakeholder.

Basato su un approccio all’inclusione definito ecological wraparound model (Mitchell, 2016, 2022), ispirato alla teoria ecologica dei sistemi già postulata nel 1979 da Urie Bronfenbrenner, tale approccio

mostra la complessità, la multi-dimensionalità e le interazioni dinamiche tra fattori scolastici, sociali, familiari che influenzano le differenze personali poste al centro del sistema. Piuttosto che parlare di linearità causa-effetto, tra le componenti di un sistema, Mitchell propone una nuova prospettiva ecologica, […] in cui le individualità personali rappresentano il cuore del sistema e dove ciascun sistema si integra con l’altro, in senso, sia verticale (all’interno dello stesso sistema), sia orizzontale (tra sistemi) (Morganti et al., 2023b, p. 270).

Se il processo decisionale nel creare una scuola (e una società) più inclusiva deve coinvolgere tutte le parti rilevanti per raggiungere questo obiettivo, allora è necessario creare le condizioni per una responsabilità condivisa e un’agency collettiva.

Allo stesso modo, affinché i sistemi possano evolversi in modo efficace e sostenere le scuole nel loro sviluppo, è necessario disporre di circuiti di feedback di alta qualità e di un flusso di informazioni che supporti l’azione basata sulle evidenze. Entrambi sono cruciali per la motivazione e l’impegno di tutti gli attori coinvolti al fine di favorire il cambiamento (Morganti, Signorelli e Marsili, 2023a; Morganti et al., 2023b).

Fornire supporto e indirizzi di miglioramento per le politiche educative inclusive significa anche intessere sistemi di valutazione e monitoraggio delle stesse che possano intercettare sia bisogni, rischi e difficoltà, sia potenzialità di sviluppo e linee di azione future che coinvolgano gli interessati, anche su livelli differenti.

Purtroppo, dobbiamo segnalare una certa difficoltà che si è manifestata finora a porre a valutazione i processi di inclusione scolastica, in termini sia di pratiche, sia di politiche educative, soprattutto se collegata a una prospettiva di tipo ecologico.

Una revisione della letteratura (Marsili, Sisti e Morganti, 2021), condotta all’interno del progetto stesso, ha evidenziato che, se da un lato l’interesse rivolto alla valutazione, in generale, dei sistemi scolastici è cresciuto in maniera esponenziale in Europa, dall’altro la valutazione della qualità dell’inclusione educativa è ancora sottorappresentata.

Emerge, inoltre, una mancanza di responsabilità condivisa e di visione comune da parte degli stakeholder principali, «con obiettivi espliciti verso l’inclusione, che coinvolga tutti e che permetta un continuo interscambio tra inclusione scolastica e sociale» (Marsili, Sisti e Morganti, 2021).

In linea, dunque, anche con i più attuali orientamenti europei in materia di inclusione scolastica, la sfida di ricerca affrontata dal progetto ECO-IN è stata quella di colmare la mancanza, a livello europeo, di un approccio olistico/sistemico per combattere il fenomeno dell’esclusione sociale e educativa degli alunni con bisogni educativi speciali, la cui risposta è stata spesso legata a interventi educativi frammentari, basati principalmente su «risposte di emergenza» messe in atto solo da alcuni degli attori principali del processo educativo.

Il design della ricerca

Il progetto ECO-IN ha visto lo sviluppo di un Protocollo di valutazione (denominato più avanti Scala EASI) per l’inclusione scolastica, da sottoporre a un controllo iniziale di validazione e affidabilità attraverso una somministrazione pilota di un questionario contenente 17 item a 774 soggetti provenienti da 4 Paesi europei. Una volta verificate le buone caratteristiche psicometriche dello strumento di valutazione, esso è stato somministrato alle diverse categorie d’interesse per lo studio (dirigenti scolastici, educatori, esperti, famiglie, insegnanti, decisori politici locali e studenti) nei differenti Paesi partner (Morganti, Signorelli e Marsili, 2023a).

Ciascun Paese partner che ha preso parte alla sperimentazione (Italia, Romania, Spagna, Lituania) ha coinvolto 20 scuole (40 per l’Italia, in quanto sono state coinvolte 20 scuole per l’Università di Perugia e 20 per l’Università di Urbino), per un totale complessivo di 100 istituti.

Successivamente, si è proceduto a richiedere a ciascuna scuola la compilazione di una scheda anagrafica volta a raccogliere dati di contesto:

- ordine di scuola (primaria, secondaria, istituto comprensivo);

- numero totale di alunni;

- ubicazione dell’istituto (se in zona urbana, periferica, rurale);

- background socio-economico della comunità di riferimento (benestante, medio-alto, medio-basso, medio, ceto meno abbiente a causa di situazioni di disoccupazione, difficoltà abitative, povertà, ecc.);

- numero di studenti migranti;

- numero di studenti con disabilità certificata.

Il campione totale è stato suddiviso in 50 scuole controllo e 50 scuole intervento, con una procedura di randomizzazione che ha tenuto conto delle risposte fornite dalle scuole in fase di compilazione della scheda anagrafica in modo da creare condizioni tra loro raffrontabili tra istituti controllo e sperimentali.

Una volta conclusa la fase di randomizzazione, il passo successivo è stato rappresentato dalla formazione delle figure chiave provenienti dal gruppo sperimentale. La formazione, considerando le prime riaperture delle scuole dopo la pandemia da Covid-19, si è svolta in modalità mista, prevedendo due momenti: una prima formazione internazionale in presenza si è tenuta in Spagna nel giugno del 2022 con la partecipazione di due rappresentanti per ciascuna categoria, per ogni Paese partner, per un totale di 13 ore; nell’autunno/inverno successivi, tra i mesi di ottobre e dicembre 2022, è stata condotta una formazione locale mista, per un totale di 8 ore, che ha visto la partecipazione su base volontaria degli stakeholder chiave, provenienti dalle sole scuole sperimentali (Morganti, Signorelli e Marsili, 2023a; Morganti et al., 2023b).

I temi della formazione, che si è sviluppata per un totale di 21 ore, sono stati incardinati su tre fattori chiave, definiti kernel themes, ricavati dall’analisi della letteratura di riferimento (Cottini et al., 2016):

- culture e valori inclusivi;

- metodologie inclusive;

- organizzazioni inclusive, trasformati in tre macro-moduli formativi trattanti gli argomenti descritti di seguito.

Macro-modulo formativo 1 (culture e valori inclusivi):

- sviluppo e condivisione di una visione comune sui valori della libertà, rispetto per la diversità e non discriminazione attraverso azioni educative;

- attenzione specifica alle esigenze dei gruppi più vulnerabili (migranti, minoranze).

Macro-modulo formativo 2 (metodologie inclusive):

- prosocialità;

- comunicazione prosociale di qualità;

- competenze sociali ed emotive;

- educazione informata da evidenze per l’inclusione.

Macro-modulo formativo 3 (organizzazioni inclusive):

- politiche educative inclusive;

- micro-azioni per il cambiamento;

- valutazione della qualità dell’inclusione scolastica e guida all’utilizzo della scala EASI, ovvero del protocollo di valutazione.

Concretamente, lo strumento è stato somministrato come segue:

- prima misurazione: tutte le scuole, prima dell’intervento formativo, sperimentali e di controllo (da maggio 2022);

- seconda misurazione: scuole sperimentali e di controllo dopo la formazione locale (da novembre 2022 a febbraio 2023);

- terza misurazione (follow-up): scuole sperimentali e di controllo (da febbraio 2023 ad aprile 2023)(Morganti, Signorelli e Marsili, 2023a; Morganti et al., 2023b).

Per le elaborazioni abbiamo utilizzato solo i valori della prima e della seconda somministrazione, ma non della terza di follow-up, in quanto, oltre a essere genericamente limitati, erano rappresentativi della sola categoria degli insegnanti.

La valutazione: un algoritmo di «pesi»

Andando più nello specifico della descrizione dello strumento di valutazione, questo è stato somministrato, come detto in precedenza, alle scuole italiane coinvolte nella ricerca in tre differenti misurazioni e si compone di una parte comune (10 item), rivolta a tutte le categorie coinvolte, e una parte specifica per ciascuna categoria professionale.

La valutazione richiesta ha riguardato, per ciascuna variabile studiata, due dimensioni:

- la presenza di quel particolare elemento nella propria scuola di riferimento, secondo la percezione del rispondente;

- la salienza/importanza di quello stesso parametro, ovvero il grado di rilevanza attribuito dal rispondente.

Queste due valutazioni, implementate all’interno di un algoritmo come pesi modificabili, sono confluite successivamente in un punteggio totale finale.

In questo lavoro sono approfonditi esclusivamente i dati riferiti all’Italia e relativi ai 10 item comuni a tutti i questionari, al fine di fornire una prima panoramica sui risultati dello studio.

Le 10 variabili prese in considerazione sono state le seguenti, con l’etichetta usata in fase di analisi riportata fra parentesi quadre:

- [Local]: creazione e sviluppo di relazioni con le agenzie e gli enti pubblici e privati del territorio coinvolti nel processo di inclusione;

- [Social]: creazione e sviluppo di relazioni con gli enti pubblici e privati del territorio coinvolti nel promuovere momenti di socializzazione nella comunità di riferimento;

- [Continuity]: progettazione di azioni di continuità tra i diversi attori al fine di supportare il passaggio tra i vari gradi scolastici;

- [Orientation]: definizione di percorsi di orientamento (accademico, lavorativo, sociale, ecc.) capaci di sostenere le capacità di «aspirazione» e autodeterminazione;

- [Meetings]: realizzazione di incontri di condivisione e discussione sui temi concernenti l’inclusione da parte di tutti gli stakeholder coinvolti in spazi dedicati all’interno della scuola;

- [Design]: realizzazione di una progettazione dell’offerta formativa, che concepisca l’organizzazione del curricolo/programma e le pratiche di valutazione in dimensione inclusiva;

- [Monitoring]: monitoraggio del livello di inclusività della scuola attraverso strumenti di valutazione e autovalutazione specifici, condividendo i risultati con tutti gli stakeholder interessati;

- [Training]: promozione della formazione sull’inclusione coinvolgendo tutti gli attori interessati (docenti, educatori, dirigenti, stakeholders, famiglie, ecc.);

- [Collaboration]: promozione di scambi continui e sistematici tra scuola, università ed enti di ricerca per realizzare percorsi di ricerca attiva basati su risultati scientifici;

- [Involvement]: coinvolgimento del rispondente nel processo inclusivo scolastico.

Ai fini di questo studio sono stati presi in considerazione soltanto i punteggi totali, attribuendo lo stesso peso alla «Presenza» e all’«Importanza» e calcolandone il valore medio.

Risultati

Confrontando i dati derivanti dalle risposte fornite dalle diverse categorie coinvolte nei processi inclusivi (Dirigenti scolastici-DRG; Educatori-EDC; Esperti-ESP; Famiglie-FAM; Insegnanti-INS; Politici-PMK), in relazione alle diverse parti di cui si compone la scala EASI, per quanto riguarda la sua parte comune è possibile avere un quadro degli elementi rispetto ai quali i rispondenti si trovano più o meno in accordo. Sono stati esclusi da questa sintesi gli studenti, in quanto decisamente sottorappresentati.

Le uniche variabili per le quali non si riscontrano differenze significative tra i gruppi sono [Local], [Social] e [Orientation], mentre in tutti gli altri casi è individuabile almeno un gruppo (tendenzialmente rappresentato dai dirigenti scolastici e dai decisori locali) che esprime valutazioni significativamente più basse rispetto agli altri (tabella 1).

Tabella 1

Prima misurazione (gruppo completo: sperimentale + controllo)

|

Group |

DRG (9) |

EDC (48) |

ESP (15) |

FAM (233) |

INS (624) |

PMK (11) |

p-value (Kruskal-Wallis test) |

|

Variable |

|||||||

|

[Local] |

3.333 |

3.213 |

3.300 |

3.134 |

3.293 |

3.273 |

0.183 |

|

[Social] |

2.944 |

3.255 |

3.233 |

3.150 |

3.209 |

3.136 |

0.708 |

|

[Continuity] |

3.556 |

3.278 |

3.367 |

3.3248 |

3.467 |

3.111 |

0.0005*** |

|

[Orientation] |

2.750 |

3.149 |

2.967 |

3.245 |

3.181 |

2.900 |

0.065 |

|

[Meetings] |

2.667 |

2.893 |

2.933 |

3.101 |

3.165 |

2.611 |

0.0011** |

|

[Design] |

3.278 |

3.122 |

3.033 |

3.242 |

3.472 |

3.050 |

0.00000001*** |

|

[Monitoring] |

2.625 |

2.956 |

3.071 |

3.159 |

3.194 |

2.722 |

0.008*** |

|

[Training] |

3.188 |

3.196 |

3.033 |

3.297 |

3.384 |

3.050 |

0.0078** |

|

[Collaboration] |

2.688 |

2.817 |

3.000 |

3.169 |

3.006 |

2.450 |

0.0015** |

|

[Involvement] |

3.722 |

3.337 |

3.467 |

3.300 |

3.507 |

3.150 |

0.0004*** |

Nota: sono evidenziati in grigio scuro i valori più bassi.

Confronto tra gruppo sperimentale e gruppo di controllo

I confronti tra il gruppo sperimentale e quello di controllo in relazione ai 10 item comuni sono stati effettuati prendendo in considerazione un unico gruppo di intervistati che comprende tutte le categorie di rispondenti. Le risposte sono state raccolte prima e dopo l’intervento formativo svolto in loco presso le scuole che hanno partecipato al progetto. Attraverso l’uso del test t per valori non accoppiati è stato possibile dimostrare come le scuole partecipanti, insieme alle realtà territoriali a cui appartenevano, non esprimevano pareri significativamente divergenti rispetto alle diverse variabili studiate.

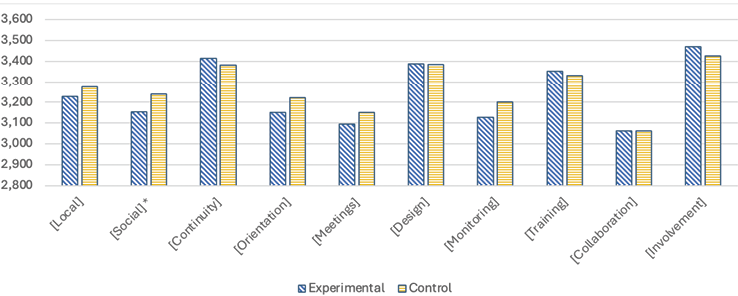

Questo fatto ci permette di assumere che il campionamento è stato compiuto in modo ragionevole e che i gruppi sono da considerarsi giustamente distribuiti e omogenei. Solo la variabile [Social] mostra una differenza con una significatività statistica, ma a favore del gruppo di controllo. L’ipotesi di ricerca prevede che, dopo la formazione locale, ci saranno progressi significativi nel gruppo sperimentale: questo dato specifico non invalida quindi le possibilità di verifica dell’ipotesi, ma le rafforza (figura 1).

Figura 1

Rispondenti del gruppo sperimentale (N = 505) e del gruppo di controllo (N = 435) a confronto rispetto alle 10 variabili. Nota: Gli asterischi indicano il livello di significatività della differenza.

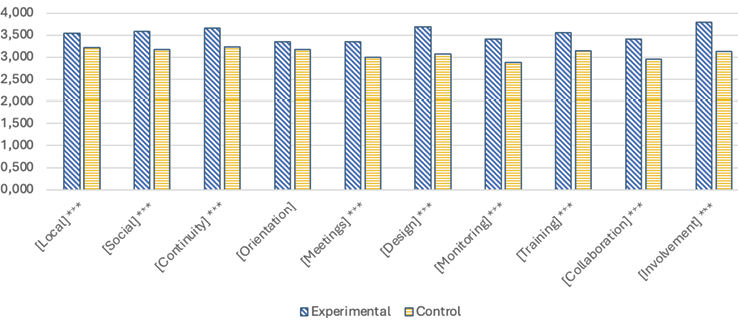

Al termine dell’intervento formativo è stata rieseguita l’analisi delle stesse variabili, ottenendo risposte che hanno ribaltato le differenze esistenti tra i due gruppi.

Come si può osservare nella figura 2, in questo caso i valori attribuiti alla presenza e all’importanza delle 10 variabili studiate sono stati significativamente più alti nel gruppo delle scuole che hanno ricevuto il trattamento sperimentale.

Anche in questo caso è presente un’unica eccezione — relativa alla variabile [Orientation] — per la quale non si è apprezzata una variazione significativa attraverso il test t.

Figura 2

Rispondenti dei due gruppi, sperimentale (N = 58) e controllo (N = 75) a confronto dopo la formazione.

Nota: Gli asterischi indicano il livello di significatività della differenza.

Impatto della formazione sulle categorie professionali

Tornando alle categorie professionali coinvolte, è possibile studiare la variazione delle loro risposte in termini di presenza e importanza, dimensioni che a questo livello continuiamo a osservare insieme per poi dedicarci a un’analisi delle possibili implicazioni di uno spostamento dei pesi.

Al termine della formazione locale, le categorie dei decisori locali (PMK) e quella degli esperti esterni (ESP) non sono state prese in considerazione perché il loro numero era troppo basso.

L’esclusione di tali categorie è dovuta a un ritiro volontario dallo studio da parte dei soggetti coinvolti.

Sebbene numericamente limitati, si è deciso di includere nello studio i dirigenti scolastici (DRG) in rappresentanza dell’intera istituzione scolastica a cui fanno riferimento (tabella 2).

Tabella 2

Seconda misurazione dopo la formazione locale (gruppi uniti, N = 133, escludendo 52 studenti che non erano rappresentati nella prima misurazione)

|

Group |

DRG (4) |

EDC (8) |

FAM (233) |

INS (624) |

p-value (Kruskal-Wallis test) |

|

Variable |

|||||

|

[Local] |

3.625 |

3.312 |

3.263 |

3.435 |

0.46 |

|

[Social] |

3.625 |

3.312 |

3.256 |

3.427 |

0.43 |

|

[Continuity] |

3.833 |

3.437 |

3.256 |

3.514 |

0.07 |

|

[Orientation] |

3.125 |

3.437 |

3.256 |

3.250 |

0.75 |

|

[Meetings] |

3.000 |

3.312 |

3.115 |

3.176 |

0.83 |

|

[Design] |

3.625 |

3.312 |

3.158 |

3.450 |

0.027* |

|

[Monitoring] |

3.375 |

3.500 |

2.926 |

3.212 |

0.15 |

|

[Training] |

3.375 |

3.500 |

3.166 |

3.414 |

0.42 |

|

[Collaboration] |

2.750 |

3.166 |

3.141 |

3.2331 |

0.67 |

|

[Involvement] |

4.000 |

3.187 |

3.217 |

3.573 |

0.0078** |

I dati mostrano una situazione molto diversa dalla prima misurazione presentata nella tabella 1, con aumenti generalizzati dei punteggi assoluti e una maggiore omogeneità nelle risposte tra gruppi. Solo due variabili hanno valori significativamente diversi: [Design] e [Involvement]. In entrambi i casi i dirigenti scolastici hanno attribuito in media valori più alti degli altri, mentre hanno assegnato un valore più basso alla variabile [Collaboration] che li vede in prima linea come professionisti.

Pesi e considerazioni

Se nelle analisi precedenti abbiamo attribuito esattamente lo stesso peso alle dimensioni «presenza» e «importanza» per ciascuna variabile, ora ci concentreremo sulla discussione dei risultati derivanti da operazioni di cambio del peso attribuito a ciascuna, per evidenziare elementi che altrimenti sarebbero meno facilmente individuabili.

I partecipanti all’indagine del contesto italiano, come abbiamo visto in precedenza (figura 1), avevano visioni omogenee prima della somministrazione dell’attività sperimentale, ovvero della formazione locale specifica promossa dal progetto ECO-IN, con la sola eccezione della variabile [Social]. Se spostiamo il peso della componente «presenza» attribuendovi il 75% dell’incisività nella costruzione della misurazione finale della variabile, e attribuendo il 25% restante alla componente «importanza», otteniamo una rappresentazione della situazione molto simile, che non sposta in nessun modo la presentazione dei risultati fin qui proposta (tabella 3).

Tabella 3

Ricostruzione delle differenze tra gruppo sperimentale e di controllo con «presenza» impostata a un peso del 75% e «importanza» al 25% nella prima rilevazione

|

Group |

Sperimentale (505) |

Controllo (435) |

p-value (T test, non-paired) |

|

Variable |

|||

|

[Local] |

2.980 |

3.051 |

0.168 |

|

[Social] |

2.88 |

3.014 |

0.017* |

|

[Continuity] |

3.225 |

3.191 |

0.524 |

|

[Orientation] |

2.890 |

2.979 |

0.113 |

|

[Meetings] |

2.862 |

2.920 |

0.317 |

|

[Design] |

3.233 |

3.215 |

0.737 |

|

[Monitoring] |

2.922 |

3.008 |

0.139 |

|

[Training] |

3.154 |

3.111 |

0.434 |

|

[Collaboration] |

2.723 |

2.817 |

0.125 |

|

[Involvement] |

3.296 |

3.237 |

0.277 |

Se invece attribuiamo un peso maggiore (75%) alla componente «importanza» percepita di ciascuna variabile, otteniamo una rappresentazione meno variegata dei due gruppi, dove tutte le variabili hanno differenze non significative, il che suggerisce che l’interesse iniziale e l’opinione generale verso l’inclusione erano sostanzialmente gli stessi in tutte le scuole partecipanti (tabella 4).

Tabella 4

Ricostruzione delle differenze tra gruppo sperimentale e di controllo con «presenza» impostata a un peso del 25% e «importanza» al 75% nella prima rilevazione

|

Group |

Sperimentale (505) |

Controllo (435) |

p-value (T test, non-paired) |

|

Variable |

|||

|

[Local] |

3.479 |

3.502 |

0.525 |

|

[Social] |

3.421 |

3.465 |

0.233 |

|

[Continuity] |

3.607 |

3.573 |

0.317 |

|

[Orientation] |

3.412 |

3.462 |

0.181 |

|

[Meetings] |

3.328 |

3.384 |

0.189 |

|

[Design] |

3.541 |

3.551 |

0.785 |

|

[Monitoring] |

3.330 |

3.396 |

0.136 |

|

[Training] |

3.550 |

3.551 |

0.971 |

|

[Collaboration] |

3.266 |

3.309 |

0.354 |

|

[Involvement] |

3.644 |

3.613 |

0.338 |

Ricalcolando questi valori per il periodo successivo all’intervento, si nota che il cambiamento dei pesi si traduce nell’evidenziazione di altre differenze.

Nella figura 2 l’unica differenza non significativa era associata alla variabile [Orientation] e la situazione è molto simile quando si dà più peso alla componente «presenza» (tabella 5).

Tabella 5

Ricostruzione delle differenze tra gruppo sperimentale e di controllo con «presenza» impostata a un peso del 75% e «importanza» al 25% nella seconda rilevazione

|

Group |

Sperimentale (58) |

Controllo (75) |

p-value (T test, non-paired) |

|

Variable |

|||

|

[Local] |

3.368 |

3.023 |

0.012* |

|

[Social] |

3.414 |

3.000 |

0.002*** |

|

[Continuity] |

3.524 |

3.048 |

0.001*** |

|

[Orientation] |

3.171 |

2.948 |

0.149 |

|

[Meetings] |

3.102 |

2.808 |

0.066 |

|

[Design] |

3.591 |

2.853 |

0.000*** |

|

[Monitoring] |

3.264 |

2.698 |

0.000*** |

|

[Training] |

3.394 |

2.931 |

0.003** |

|

[Collaboration] |

3.196 |

2.708 |

0.003** |

|

[Involvement] |

3.727 |

2.883 |

0.000*** |

Se consideriamo gli stessi dati, ma spostiamo il peso verso l’«importanza», la situazione in termini di significatività statistica rimane esattamente come nella versione originale, dove i pesi erano identici. Ma in questo caso il divario tra i due gruppi si accentua e questo potrebbe essere letto come un indizio del fatto che la formazione ricevuta dalle scuole sperimentali ha avuto un impatto maggiore sull’importanza percepita di ciascun aspetto, piuttosto che sulla sua effettiva presenza (il che ha senso in una formazione di breve durata). I partecipanti si sono comunque orientati verso una visione più positiva del contesto che li circonda (tabella 6).

Tabella 6

Ricostruzione delle differenze tra gruppo sperimentale e di controllo con «presenza» impostata a un peso del 25% e «importanza» al 75% nella seconda rilevazione

|

Group |

Sperimentale (58) |

Controllo (75) |

p-value (T test, non-paired) |

|

Variable |

|||

|

[Local] |

3.741 |

3.438 |

0.002** |

|

[Social] |

3.768 |

3.369 |

0.000*** |

|

[Continuity] |

3.816 |

3.429 |

0.000*** |

|

[Orientation] |

3.551 |

3.410 |

0.244 |

|

[Meetings] |

3.602 |

3.192 |

0.000*** |

|

[Design] |

3.791 |

3.294 |

0.000*** |

|

[Monitoring] |

3.573 |

3.079 |

0.000*** |

|

[Training] |

3.736 |

3.373 |

0.001*** |

|

[Collaboration] |

3.625 |

3.225 |

0.001*** |

|

[Involvement] |

3.873 |

3.398 |

0.000*** |

Un altro elemento interessante da indagare è l’impatto dei risultati della formazione sul gruppo sperimentale, che nel contesto italiano del progetto ECO-IN è stato sempre significativamente positivo (tabella 7).

Tabella 7

Impatto della formazione ECO-IN sul gruppo sperimentale (con peso uguale per le due componenti)

|

Group |

Pre (505) |

Post (58) |

p-value (T test, non-paired) |

|

Variable |

|||

|

[Local] |

3.229 |

3.555 |

0.000*** |

|

[Social] |

3.154 |

3.591 |

0.000*** |

|

[Continuity] |

3.416 |

3.670 |

0.000*** |

|

[Orientation] |

3.151 |

3.361 |

0.036* |

|

[Meetings] |

3.095 |

3.352 |

0.003*** |

|

[Design] |

3.387 |

3.691 |

0.000*** |

|

[Monitoring] |

3.126 |

3.418 |

0.001*** |

|

[Training] |

3.352 |

3.565 |

0.008*** |

|

[Collaboration] |

2.994 |

3.411 |

0.000*** |

|

[Involvement] |

3.470 |

3.800 |

0.000*** |

Spostando il peso di nuovo verso la componente «importanza», possiamo vedere come le differenze siano diventate meno significative sulla variabile [Orientation], che rappresenta l’importanza di stabilire e definire percorsi di orientamento (accademico, sociale, lavorativo, ecc.) per sostenere le capacità di «aspirazione» e autodeterminazione (tabella 8).

Tabella 8

Impatto della formazione ECO-IN sul gruppo sperimentale (pesi: 25% presenza, 75% importanza)

|

Group |

Pre (505) |

Post (58) |

p-value (T test, non-paired) |

|

Variable |

|||

|

[Local] |

3.479 |

3.741 |

0.000*** |

|

[Social] |

3.421 |

3.768 |

0.000*** |

|

[Continuity] |

3.607 |

3.816 |

0.000*** |

|

[Orientation] |

3.412 |

3.551 |

0.131 |

|

[Meetings] |

3.328 |

3.602 |

0.000*** |

|

[Design] |

3.541 |

3.791 |

0.000*** |

|

[Monitoring] |

3.330 |

3.573 |

0.002*** |

|

[Training] |

3.550 |

3.736 |

0.002*** |

|

[Collaboration] |

3.266 |

3.625 |

0.000*** |

|

[Involvement] |

3.644 |

3.873 |

0.000*** |

Al contrario, se si conferisce maggior peso alla «presenza» di ciascuna variabile, è interessante notare come la significatività torni a essere presente per tutte le variabili (tabella 9).

Tabella 9

Impatto della formazione ECO-IN sul gruppo sperimentale (pesi: 75% presenza, 25% importanza)

|

Group |

Pre (505) |

Post (58) |

p-value (T test, non-paired) |

|

Variable |

|||

|

[Local] |

2.980 |

3.368 |

0.000*** |

|

[Social] |

2.888 |

3.414 |

0.000*** |

|

[Continuity] |

3.225 |

3.524 |

0.001*** |

|

[Orientation] |

2.890 |

3.171 |

0.020 |

|

[Meetings] |

2.862 |

3.102 |

0.047* |

|

[Design] |

3.233 |

3.591 |

0.000*** |

|

[Monitoring] |

2.922 |

3.264 |

0.003** |

|

[Training] |

3.154 |

3.394 |

0.022* |

|

[Collaboration] |

2.723 |

3.196 |

0.000*** |

|

[Involvement] |

3.196 |

3.727 |

0.000*** |

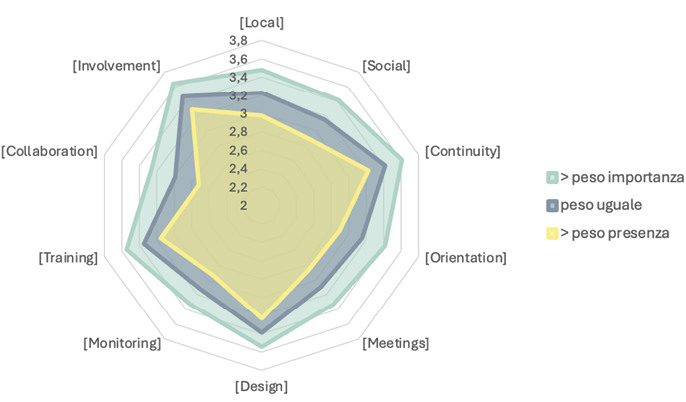

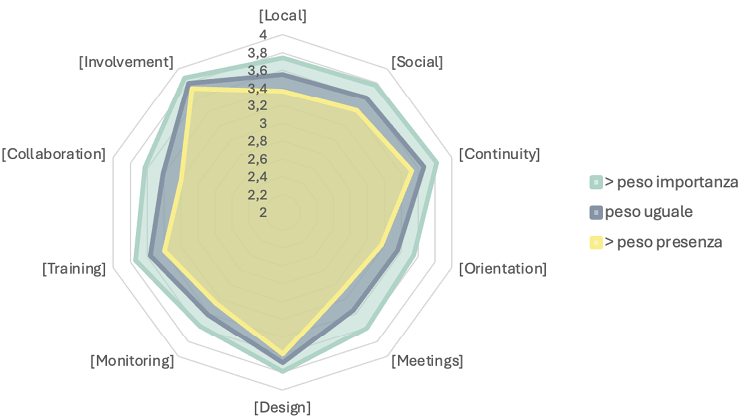

I due grafici seguenti presentano rispettivamente i valori pre-test e post-test per il gruppo sperimentale, permettendo di visualizzare il maggior divario tra percezione di presenza e percezione di importanza presente prima della formazione (figura 3) e la maggior compattezza dei valori dopo la sperimentazione (figura 4).

Le dieci variabili considerate, rispetto al gruppo sperimentale, prima della formazione. Sono indicati i valori non pesati e con i pesi spostati sulle due componenti.

Le dieci variabili considerate, rispetto al gruppo sperimentale, al termine della formazione. Sono indicati i valori non pesati e con i pesi spostati sulle due componenti.

Conclusioni

La ricerca condotta ha consentito di enfatizzare alcuni elementi molto significativi in riferimento a una visione allargata dell’inclusione scolastica, in grado di travalicare i confini della scuola e di considerare anche i contributi che possono venire dal contesto sociale di riferimento.

L’inclusione, in questa prospettiva, viene a enfatizzare la valenza di una serie di processi finalizzati alla costruzione di contesti accessibili e accoglienti per ciascuno — costruzione alla quale devono necessariamente contribuire tutti gli attori.

Ascoltare le loro voci, pertanto, può essere un elemento decisivo per uscire dal rischio di autoreferenzialità legato a una considerazione pressoché esclusiva dei pareri dei docenti da parte degli insegnanti stessi.

Allo stesso modo, l’impiego dell’algoritmo costruito appositamente all’interno di questo progetto di ricerca costituisce una risorsa non trascurabile per entrare meglio all’interno delle situazioni e dei punti di vista che sulle stesse vengono espressi.

In sintesi, gli elementi che risultano maggiormente rilevanti sono sostanzialmente due:

- il forte impatto di una formazione condivisa sulla qualità dell’inclusione, almeno per quanto riguarda l’attribuzione di importanza ad alcuni elementi centrali;

- le potenzialità dell’algoritmo in grado di regolare i pesi fra la dimensione dell’importanza e quella della presenza, oltre ad altre potenzialità non espressamente considerate in questo primo contributo.

In riferimento alla formazione è auspicabile che i riscontri di questa ricerca portino a intensificare l’esigenza di una visione «allargata» di scuola inclusiva, capace di considerare, come abbiamo sostenuto nell’introduzione, la necessità di un monitoraggio e di una responsabilizzazione di tutti gli attori, per assicurare una reale qualità dell’inclusione che rappresenta la prospettiva irrinunciabile per un innalzamento qualitativo dell’intero sistema formativo (Morganti et al., 2023c; Marsili, Sisti e Morganti, 2021; Heyder, Sudkamp e Steinmayr, 2020).

Alcune evoluzioni normative recenti puntano decisamente in questa direzione, come quella sul PEI su base ICF,11 che enfatizza la partecipazione allargata e la corresponsabilità, e quella sul progetto di vita,12 che tende a coordinare e valorizzare tutto quello che avviene intorno all’individuo in una prospettiva di continuità trasversale e longitudinale.

Le stesse premesse favorevoli, invece, non sembrano attraversare i sistemi formativi, almeno in riferimento alle disposizioni normative riferite alla formazione iniziale, la quale, invece di evolvere ampliando per tutti gli spazi di interesse, studio e valorizzazione delle differenze, sembra voler depauperare alcuni percorsi che sembravano ormai consolidati.13 L’auspicio è che studi come questo portino ad alimentare una spinta dal basso, da parte delle singole scuole e di tutti coloro che contribuiscono quotidianamente all’affermarsi di una cultura e di una prassi inclusive, per promuovere un orientamento plurale e condiviso in grado di trasformare in applicazione consolidata il coinvolgimento attivo di una gamma più ampia di parti interessate, coinvolgimento che attualmente risulta più auspicato di quanto non sia realmente praticato.

Venendo alle potenzialità dell’algoritmo che, come già detto, è stato appositamente progettato per questa ricerca, abbiamo evidenziato, nell’analisi dei dati, come gli stessi possano essere analizzati con un articolato sistema di pesi che facilita visioni con prospettive differenti.

Ci siamo soffermati sull’attribuzione di pesi differenziati alle due dimensioni della «importanza» e «presenza» evidenziandone la ricchezza interpretativa, soprattutto quando si dispone di numerose osservazioni.

Chiaramente si sarebbero potuti commentare i dati modificando i pesi attribuiti ai diversi rispondenti con riscontri sicuramente interessanti, ai quali avremo cura di dedicare ulteriori contributi. Il sistema permette infatti di tenere separate anche le risposte in base al ruolo del rispondente, anche se al momento non è stato costruito un sistema di pesi che tenga in considerazione anche questo elemento. Il set di variabili che non è stato oggetto di questo studio presenta tuttavia una serie di connessioni interessanti tra le figure professionali coinvolte, aprendo la strada all’ipotesi che anche le influenze delle diverse figure professionali sui contesti possano essere studiate con una metodologia analoga.

La presente ricerca, anche se ampia e molto articolata, presenta alcuni limiti che dovranno essere considerati nella prospettiva di una continuazione degli studi in questa direzione.

Prima di tutto per quanto concerne l’ampiezza del campione in riferimento alle figure diverse da quelle dell’insegnante. Alcune categorie, assolutamente rilevanti e potenzialmente molto significative, sono state addirittura escluse a causa di un numero di rispondenti risultato troppo limitato. Il riferimento principale è ai policy maker e agli studenti.

Oltre ciò, la seconda rilevazione considerata per valutare l’efficacia è stata condotta al termine della fase di formazione e questo ha consentito di verificare un aumento nell’importanza attribuita alle dimensioni espresse nei dieci quesiti, ma meno nella reale modifica delle stesse (presenza). Saranno necessari, pertanto, studi che prevedano diversi momenti di follow-up, in aggiunta a quanto già svolto, poiché al momento non disponiamo di dati sufficientemente completi per effettuare un’analisi a questo livello.

In conclusione, i riscontri di questo studio alimentano decisamente la prospettiva che identifica come una reale inclusione poggi fortemente su dinamiche contestuali, legate alla partecipazione e alla corresponsabilità di tutti gli attori coinvolti e alla concreta disponibilità dei diversi ambienti a modificarsi con un processo di accomodamento ragionevole capace di assicurare a tutti accessibilità e accoglienza.

Bibliografia

Cottini L., Fedeli D., Morganti A., Pascoletti S., Signorelli A., Zanon F. e Zoletto D. (2016), A scale for assessing Italian schools and classes inclusiveness, «Form@re», vol. 16, n. 2, pp. 65-87.

Donnelly V.J. (a cura di) (2024), Towards a Multi-Level, Multi-Stakeholder Quality Assurance, Monitoring and Accountability Framework: Thematic Country Cluster Activities Literature Review, Odense, DK, European Agency for Special Needs and Inclusive Education, https://www.european-agency.org/resources/publications/tcca-literature-review (consultato il 30 gennaio 2025).

Heyder A., Sudkamp A. e Steinmayr R. (2020), How are teachers’ attitudes toward inclusion related to the social-emotional school experiences of students with and without special educational needs?, «Learning and Individual Differences», vol. 77, doi.org/10.1016/j.lindif.2019.101776

Marsili F., Sisti F. e Morganti A. (2021), L’approccio schoolwide alla valutazione dell’inclusione scolastica in Europa: Una revisione della letteratura, «Giornale Italiano dei Disturbi del Neurosviluppo», vol. 6, n. 2, pp. 121-135.

Mitchell D. (2016), Inclusive Education is a Multi-Faceted Concept, «Center for Educational Policy Studies Journal», vol. 5, pp. 9-28.

Mitchell D. (2022), Cosa funziona nella didattica speciale e inclusiva, Trento, Erickson.

Morganti A., Signorelli A. e Marsili F. (2023a), The Future of Inclusive Education in Europe: The ECO-IN Project, «Italian Journal of Special Education for Inclusion», vol. 11, n. 2, pp. 268-280.

Morganti A., Roche R., Signorelli A. e Marsili F. (2023b), Prosocial Trust Centres: Safeguarding and Preserving the Future through Inclusion, «Italian Journal of Special Education for Inclusion», vol. 11, n. 2, pp. 156-166.

Morganti A., Delvecchio E., Marsili F., Signorelli A. e Mirandi M. (2023c), Evaluating the Quality of School Inclusion: Development and Validation of the Ecological Assessment Scale for Inclusion (EASI), «L’Integrazione Scolastica e Sociale», vol. 22, n. 3, pp. 58-80.

OECD (2016), Education at a Glance 2016: OECD Indicators, Paris, OECD, https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2016_eag-2016-en (consultato il 30 gennaio 2025).

OECD (2019), Education Policy Outlook 2019: Working Together to Help Students Achieve their Potential, Paris, OECD, https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-policy-outlook-2019_2b8ad56e-en (consultato il 30 gennaio 2025).

OECD (2023), Equity and Inclusion in Education: Finding Strength through Diversity, Parigi, OECD, https://www.oecd-ilibrary.org/education/equity-and-inclusion-in-education_e9072e21-en (consultato il 30 gennaio 2025).

-

1 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione.

-

2 Università degli Studi di Milano Bicocca, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione «R. Massa».

-

3 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione.

-

4 Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo», Dipartimento di Studi Umanistici.

-

5 University of Perugia, Department of Philosophy, Social, Human and Education Sciences.

-

6 University of Milano-Bicocca, Department of Human Sciences for Education «R. Massa».

-

7 University of Perugia, Department of Philosophy, Social, Human and Education Sciences.

-

8 University of Urbino «Carlo Bo», Department of Humanities.

-

9 L’articolo è frutto del lavoro congiunto di tutti gli autori. L’Introduzione è da attribuire ad Annalisa Morganti, il paragrafo Design della ricerca ad Alessia Signorelli, il paragrafo La valutazione: un algoritmo di «pesi» è da attribuire a Enrico Angelo Emili, il paragrafo Risultati ad Andrea Mangiatordi, il paragrafo Conclusioni a Lucio Cottini.

-

10 Il progetto ECO-IN Algorithm for New Ecological Approaches to Inclusion (Ref. 612163) è stato finanziato dalla Commissione Europea all’interno del programma Erasmus+. Di durata quadriennale (2019-2023), è stato Coordinato dall’Università degli Studi di Perugia, con la partecipazione italiana dell’Università degli Studi di Urbino e Milano Bicocca.

-

11 Nota DL 153/2023.

-

12 Nota DL 62/2024.

-

13 Si consideri, a titolo di esempio, il recente decreto 71/2024.

Vol. 24, Issue 3, September 2025