Vol. 24, n. 3, settembre 2025 — pp. 80-84

Corrispondenza: Pasquale Gallo — e-mail:

Rubrica

Recensione

Crescenza G. (2024), Ritratti di Maestri. Suggestioni pedagogiche sulla professione docente, Roma, Edizioni Conoscenza

La professione docente è spesso descritta con un netto distacco dalla realtà che quotidianamente si vive all’interno delle scuole di ogni ordine e grado. Una professione della quale, a ogni livello, talvolta si discute senza conoscerne l’effettivo potenziale e la dimensione emotiva che accompagna ciascun docente nella propria carriera e nella propria storia personale. Quella del docente, forse ancor più del maestro, è una professione che definisce la persona. Si è maestri nelle ore canoniche dedicate all’insegnamento, ma si è maestri anche fuori dalla scuola e nella propria vita privata, nei luoghi e con le persone che si frequentano.

Chi cessa il proprio servizio come maestro, perché terminata la propria carriera o per passaggio a un’altra attività professionale, non smette di essere maestro. Il maestro, insieme alla scuola come dispositivo, costituisce il catalizzatore del cambiamento per la storia dell’umanità. Senza il maestro non esisterebbe alcuna altra professione. Eppure, la storia dei docenti e della professione docente resta ai margini del dibattito pedagogico. Sono presenti in letteratura teorie per l’insegnamento, strategie per la gestione delle classi e dei gruppi, buone pratiche che devono accompagnare le relazioni tra docenti e tra docenti e alunni. Poche volte, però, si entra nelle storie dei docenti che risultano essere, invece, cariche di umanità e di esperienza, di professionalità e di insegnamento non solo per chi è o dovrà essere insegnante.

Giorgio Crescenza, nel volume Ritratti di Maestri. Suggestioni pedagogiche sulla professione docente, effettua un’attenta analisi del ruolo dell’educatore nel corso del tempo, ponendo l’accento sulla necessità di considerarlo mediatore naturale di ogni situazione che caratterizza il paradigma della complessità nella quale si è immersi come bambini prima, come ragazzi e come adulti poi. Il saggio introduttivo di Massimiliano Fiorucci presenta il testo, proponendone una visione a tutto tondo che enfatizza la necessità di considerare la professione docente a partire dall’individuo.

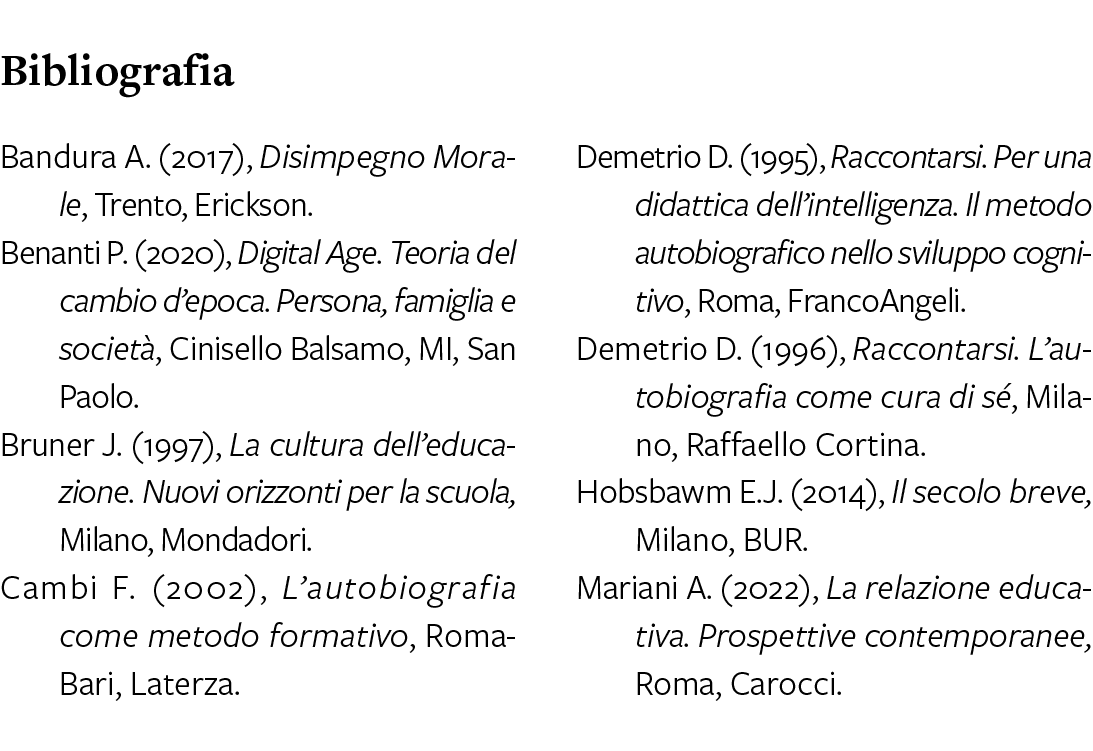

Con un richiamo continuo alla dimensione pedagogica e alla formazione professionale, Fiorucci descrive i maestri come «sentinelle» capaci di precorrere i tempi e di contribuire significativamente alla progressione dell’umanità. Ritratti di Maestri presenta una dimensione epistemologica che, mantenendo fede ai principi della Narrative Inquiry e richiamandosi alle teorie più acclarate in ambito pedagogico, in primis Bruner, intende utilizzare la narrazione come metodo per comprendere le storie di vita, entrare in esse e restituire un’autobiografia professionale capace di entrare in un tempo che probabilmente non è appartenuto al lettore, ma è fortemente necessario da conoscere per comprenderne la portata nella contemporaneità.

Nel nostro caso, le storie di vita riguardano undici maestri che hanno insegnato nelle scuole primarie, al tempo elementari, tra gli anni Settanta e l’inizio del nuovo millennio.

Un lasso di tempo esponenziale che Crescenza, strategicamente e mediante la sua ricerca, intende rielaborare per comprendere quanto, nel racconto autobiografico dei maestri, emerga quale ricordo lucido e determinante per la strutturazione continua della propria personalità e per la costruzione di una scuola che, dall’insegnamento, ha spostato sempre più il suo focus sull’apprendimento.

Emerge dal testo un’attenta lettura scientifica dell’esplorazione narrativa che coinvolge identità, storia e genere in un tempo caratterizzato anche da profondi mutamenti politici e sociali che i maestri intervistati hanno saputo precorrere e percorrere.

Crescenza, all’interno del testo, non si limita a un racconto della sola professione docente, ma intende indagare tutta l’identità-maestro per ottenere quanti più riferimenti possibili alla realtà della vita dei maestri. Una scelta azzardata? Per la creazione narrativa del sé certamente no, in quanto l’autore non propone un lavoro di ricerca fondato su dati che, analizzati, generano dei risultati, ma intende indagare lo specifico umano e la dimensione professionale di chi, per molti anni, ha vissuto la quotidianità della scuola primaria, attraversando tempi e cambiamenti culturali profondi, la brevità del secolo scorso, scrivendo una pagina di storia del tutto nuova nel panorama nazionale.

Il testo assume una duplice valenza su aspetti apparentemente distinti. Il primo aspetto riguarda la restituzione ai protagonisti delle dieci storie, della propria esperienza professionale e dei tratti significativi che l’hanno accompagnata. Il secondo aspetto favorisce nei lettori nuove consapevolezze sulla professione docente e nuove comprensioni, come richiamato dall’autore.

La metodologia della narrazione, quindi, permette di affrontare un percorso, quasi un viaggio, in un tempo diverso ma non lontano da quello attuale e lo storytelling, accompagnato dalle fotografie curate da Govinda Gari che ritraggono i maestri e, in alcuni casi, momenti del proprio passato professionale, fa immergere il lettore nel racconto senza spostare l’attenzione sui contenuti significativi del lavoro di ricerca.

Una scelta interessante che associa il pensiero narrativo al pensiero visivo, più volte indicati come fondamentali per l’apprendimento e per la comprensione. Parole e immagini che accompagnano la lettura e diventano vicendevolmente esplicative. Un modo singolare per un testo, ma originale per chi vuole fare della ricerca pedagogica una matrice di realtà per la comunità scientifica.

In questa sede non appare opportuno richiamare le singole storie di vita dei maestri poiché risulterebbe riduttivo esplicitare o riassumere i contenuti delle narrazioni, ma è interessante sottolineare come ciascuno dei maestri abbia inteso raccontare quanti più aspetti possibili concernenti la propria professione.

Inoltre, il richiamo di molti ai propri maestri o a figure autorevoli del panorama politico, istituzionale, pedagogico del tempo rimanda a un carico emotivo indelebile. Così come significativi appaiono i ricordi di ciascun maestro rispetto alle motivazioni che hanno condotto alla scelta di questa professione e alle motivazioni che hanno favorito il passaggio ai ruoli dirigenziali della scuola o all’impegno politico.

L’essere maestro o maestra come origine per ulteriori scelte professionali che, probabilmente, senza un’esperienza così significativa non sarebbero avvenute o non avrebbero avuto la stessa portata. Le storie di tutti i maestri rimandano alla sacralità di questa professione e a un riconoscimento sociale nel tempo svanito a causa della perdita dei valori della postmodernità e ai cambiamenti determinati dal post umanesimo.

Leggere le storie di questi maestri permette a chi si occupa di scuola e di educazione, a ogni livello, di guardare con loro a una realtà non lontana dall’attualità, anche perché le diverse narrazioni fanno comprendere che molti dei maestri hanno precorso, concettualmente e metodologicamente, i tempi.

Emblematica la foto che ritrae, a pagina 221, Crescenza con uno dei maestri per dire con un’immagine quanto nella scrittura narrativa ci si immerga nella realtà così per come essa è, con un trasporto emotivo sicuramente determinante.

La vera novità di questo testo sta proprio nel vedere il ricercatore non solo quale attento osservatore, ma come parte integrante del racconto. Simbolicamente, l’autore intende trovare se stesso all’interno dei racconti, non come in un romanzo, ma per autodeterminarsi quale ricercatore e protagonista della singolare rielaborazione autobiografica.

Nella terza e ultima parte del libro, Crescenza delinea la dimensione normativa che ha caratterizzato gli anni in cui hanno insegnato i maestri protagonisti delle dieci storie. Un modo per fornire una cornice che avvalora e motiva le scelte dei maestri e permette al lettore di intravedere i segni dei cambiamenti avvenuti negli ultimi cinquant’anni all’interno del panorama politico, istituzionale e pedagogico italiano. Nell’ultima parte a voler significare che il centro sono i maestri e le loro esperienze, determinanti anche per chi le legge.

Una domanda sorge spontanea e, forse, essenziale al termine della lettura di questo viaggio significativo: chi è il lettore a cui pensa Crescenza? Certamente, il testo si rivolge a chi vuole recuperare la memoria storica di ciò che è stato, ai futuri docenti e ai maestri in servizio.

Leggendolo a fondo, però, ci si accorge che un libro di tale portata costituisce un patrimonio storico, sociale, culturale per chiunque e non per forza per chi insegna o ha insegnato. Pertanto, non conoscendo le reali intenzioni dell’autore, si immagina che egli abbia inteso compiere questo viaggio per restituirlo a chi vuole credere, ancora e per sempre, nel potenziale incommensurabile dell’educazione.

La metafora del viaggio quale opportunità per intravedere, nella propria storia e nelle storie altrui, la possibilità di attraversare, a piedi e non con un mezzo di trasporto, la vita, cogliendone i particolari e soffermandosi senza pensare a ogni costo alla meta. Questo viaggio non ha una meta chiara perché le storie di vita dei maestri devono continuare a essere esplorate, conosciute e diffuse.

Pasquale Gallo1

-

1 Università Magna Graecia di Catanzaro.