Vol. 24, n. 3, settembre 2025

RICERCHE, PROPOSTE E METODI

Indagine sul benessere emotivo e relazionale di bambini con plusdotazione intellettiva

Donato Lauria,1, 2Valeria Antuofermo,2Graziana Difonzo,2Rosa Meliddo,2Donna Almares Palmirotta,2Maria Porfido3 e Daniele Luzzo2, 4, 5

Sommario

La maggior parte delle ricerche sul disagio psicologico nei bambini e negli adolescenti con plusdotazione intellettiva non ha riscontrato una maggiore presenza o intensità di problemi emotivi rispetto ai gruppi di controllo. Tuttavia, alcune rassegne sistematiche (Francis, Hawes e Abbott, 2016; Neihart, 1999; Tasca et al., 2022) hanno identificato importanti bias metodologici e limitazioni che potrebbero avere compromesso l’attendibilità di tali risultati.

Il presente studio, adottando un approccio metodologico che minimizza questi bias, ha rilevato una maggiore prevalenza di difficoltà emotivo-relazionali nei bambini plusdotati di età compresa tra 8 e 11 anni rispetto al gruppo di controllo. I risultati ottenuti sottolineano l’importanza di una maggiore attenzione clinica al vissuto emotivo di questa popolazione, suggerendo la necessità di interventi specifici e di ulteriori approfondimenti nella ricerca futura.

Parole chiave

Plusdotazione, Emozioni, Status sociometrico, Disturbi psicologici, Disturbi emotivo-relazionali.

RESEARCH, PROPOSALS, AND METHODS

Survey on the Emotional and Relational Well-Being of Intellectually Gifted Children

Donato Lauria,6, 2Valeria Antuofermo,7Graziana Difonzo,2Rosa Meliddo,2Donna Almares Palmirotta,2Maria Porfido,8 and Daniele Luzzo2, 9, 10

Abstract

Most research on psychological distress in intellectually gifted children and adolescents has not found a greater presence or intensity of emotional problems compared to control groups. However, some systematic reviews (Francis, Hawes & Abbott, 2016; Neihart, 1999; Tasca et al., 2022) have identified important methodological biases and limitations that may have compromised the reliability of such results.

The present study, adopting a methodological approach that minimizes these biases, found a higher prevalence of emotional-relational difficulties in gifted children aged 8 to 11 years compared to the control group. The results obtained underscore the importance of greater clinical attention to the emotional experiences of this population, suggesting the need for specific interventions and further investigation in future research.

Keywords

Gifted, Emotions, Sociometric status, Psychological disorders, Socio-emotional disorder.

Introduzione11

I gifted rappresentano una popolazione eterogenea, caratterizzata da abilità e attitudini diverse. Infatti, secondo la National Association for Giftedness Children sono «persone che mostrano o hanno il potenziale per mostrare un livello eccezionale di performance, se confrontati con i loro pari, in una o più delle seguenti aree: abilità intellettiva generale, specifica attitudine scolastica, pensiero creativo, leadership, arti visive e dello spettacolo» (NAGC, 2025; Cornoldi, 2019, p. 22).

In questa indagine ci occupiamo di gifted caratterizzati da un’intelligenza eccezionalmente alta — denominati anche «plusdotati» o «bambini con alto potenziale cognitivo» — e ne misuriamo il benessere psicologico, tralasciando di trattare il tema altrettanto importante del loro benessere scolastico.

Le caratteristiche psicologiche delle ragazze e dei ragazzi plusdotati si trovano descritte nei libri di autorevoli esperti italiani del settore (si vedano, ad esempio, Cornoldi, 2019; Luzzo, 2010; Zanetti, 2017), ma alcune di queste descrizioni, sebbene condivisibili, rappresentano più l’esito dell’esperienza clinica degli Autori che il risultato di ricerche empiriche in quanto in primo luogo in Italia scarseggiano le ricerche condotte su questo tema e in secondo luogo le ricerche svolte in altri Paesi, soprattutto anglosassoni, riportano risultati contrastanti.

Per quanto riguarda il primo punto, conosciamo solo due lavori pubblicati su questo argomento: il primo lavoro, condotto da Alesi, Rappo e Pepi (2015) su bambini di 9 anni, non riscontra differenze significative fra plusdotati e soggetti di controllo su test di autostima, ansia e depressione; il secondo lavoro di ricerca, condotto da Matta, Gritti e Lang (2019), rileva invece, in adulti plusdotati, punteggi più elevati dei controlli su alcuni tratti di personalità subclinici (ad esempio «Rifiuto», «Scarsa affiliazione», «Narcisismo», «Problemi di identità», solo per citarne alcuni).

Per quanto concerne il secondo punto, a fronte di studi che riscontrano la presenza di problemi socio-emotivi e/o comportamentali nei soggetti plusdotati (Guenole et al., 2013; Guignard, Jacquet e Lubart, 2012; Kermarrec et al., 2020; Lacour e Zdanowicz, 2019), ve ne sono molti altri che, al contrario, non rilevano differenze significative fra soggetti gifted e di controllo sul piano emotivo-relazionale (Cross et al., 2008; Eklund et al., 2015; Gallucci, Middleton e Kline, 1999; Garland e Zigler, 1999; Lavrijsen e Verschueren, 2023; Ludwig e Cullinan, 1984; Richards, Encel e Shute, 2003).

Alcuni autori di rassegne sistematiche sull’argomento (Francis, Hawes e Abbott, 2016; Neihart, 1999; Tasca et al., 2022) hanno riscontrato, tuttavia, in una significativa parte di queste ricerche, dei bias e dei limiti metodologici in grado di minare l’attendibilità dei risultati riportati.

Un bias concerne la selezione del campione sperimentale: in alcune ricerche, il campione dei plusdotati è reclutato da gifted che seguono progetti extracurricolari di arricchimento cognitivo.

In questi gruppi è difficile trovare ragazzi con problematiche emotivo-relazionali e/o comportamentali, poiché la partecipazione richiede il rispetto di regole e l’assunzione di impegni a lungo termine, aspetti che tali ragazzi solitamente faticano a sostenere o mantenere con continuità; in altre ricerche, invece, il campione dei plusdotati è reclutato sulla base della prestazione resa a test di rendimento scolastico o attitudinali piuttosto che attraverso test di intelligenza: una selezione che rischia di escludere i gifted che scelgono di non mostrare le proprie abilità per adeguarsi al gruppo dei pari o che preferiscono non impegnarsi nello studio, percependo i contenuti proposti come poco stimolanti e/o interessanti (Betts e Neihart, 1988).

Un secondo limite metodologico concerne la misurazione del disagio psicologico: alcuni studi utilizzano il giudizio espresso da un solo informante; altri studi, invece, riportano i risultati ottenuti dalla somministrazione di un solo test, mentre occorrerebbe coinvolgere più informanti e contemporaneamente utilizzare test di tipo diverso.

Un ultimo limite metodologico riguarda, a nostro parere, l’identificazione dei casi con «doppia eccezionalità» (d’ora in avanti «2e»), cioè di individui plusdotati con uno o più disturbi del neurosviluppo associati (Cornoldi, 2019). Questi ragazzi manifestano problemi emotivo-relazionali e/o comportamentali determinati dal disturbo associato (si vedano, ad esempio, le ricerche di Antshel et al., 2007; Doobay et al., 2014) e, se presenti nel campione sperimentale, rischiano di contribuire in maniera distorsiva alla quantificazione del disagio osservato.

La nostra ricerca

In questa ricerca abbiamo misurato il disagio psicologico di bambini plusdotati di età compresa fra gli 8 e gli 11 anni, evitando i bias e le limitazioni metodologiche precedentemente descritti.

A tal fine:

- il campione sperimentale è stato selezionato dalla popolazione generale, evitando bias di reclutamento;

- la misurazione degli aspetti emotivo-relazionali è stata effettuata basandosi sul giudizio espresso da più informatori (genitori, insegnanti e coetanei) e utilizzando prove di diverso tipo;

- eventuali casi di 2e presenti nel campione sperimentale sono stati identificati per ottenere anche una misura del disagio svincolata dai problemi emotivi causati da eventuali disturbi del neurosviluppo associati.

Metodo

Partecipanti

Hanno preso parte alla ricerca 22 bambini (10 femmine e 12 maschi) di età compresa tra gli 8 e i 10 anni (M = 8,7, DS = 0,78) e con un Indice di Abilità Generale (IAG) (Wechsler, 2014) pari a 125 o più (M = 133, DS = 7,6, range = 125-149).12

Quattro bambini plusdotati sono risultati 2e: un bambino manifestava un Disturbo da Deficit dell’Attenzione con Iperattività; tre bambini presentavano tratti di tipo autistico.

Materiali

Sono stati utilizzati i materiali descritti di seguito:

- Sommer’s Giftedness Checklist – versione per insegnanti (Sommer, Fink e Neubauer, 2008). È una checklist validata da Fabio e Buzzai (2019), tradotta in italiano e standardizzata da Fabio (2019), in grado di identificare tre tipologie di giftedness: intellettiva, sociale e creativa. Abbiamo utilizzato soltanto la scala intellettiva in quanto interessati alla dotazione cognitiva. La checklist possiede buone proprietà psicometriche: correla, infatti, con il test Matrici di Raven Colore e la sua attendibilità è pari a 0,93 (alfa di Cronbach).

- WISC-IV (Wechsler, 2014). Sono stati somministrati solo i subtest necessari per il calcolo dell’Indice di Abilità Generale (IAG), ossia Disegno con cubi, Somiglianze, Concetti illustrati, Vocabolario, Ragionamento con le matrici e Comprensione.

- Test di abilità di lettura, scrittura e calcolo. Sono state somministrate le seguenti prove:

- Lettura di parole della batteria DDE-2 (Sartori, Job e Tressoldi, 2007);

- Dettato di brano della batteria BVSCO-3 (Cornoldi, Ferrara e Re, 2022);

- Dettato di numeri, Calcolo scritto, Calcolo a mente e Fatti aritmetici della batteria AC-MT-3, 6-14 anni (Cornoldi, Mammarella e Caviola, 2020).

- Child Behavior Checklist (CBCL), compilata dai genitori, e Teacher Report Form (TRF), compilata dalle insegnanti (Achenbach e Rescorla, 2001). Si tratta di due questionari che forniscono punteggi a scale di primo, secondo e terzo livello:

- Scale di primo livello. Queste scale registrano la presenza di ansia, depressione, problemi sociali, sintomi psicosomatici, disturbi del pensiero, aggressività e scarso rispetto di regole.

- Scala dei problemi internalizzanti. È una scala di secondo livello derivata dai punteggi ottenuti alle scale «ansia», «depressione», «malesseri somatici» e «ritiro dai contatti sociali». Valuta la presenza e l’intensità dei problemi psicologici concernenti l’area del Sé.

- Scala dei problemi esternalizzanti. È una scala di secondo livello derivata dai punteggi ottenuti alle scale «comportamento aggressivo» e «trasgressione di regole». Valuta la presenza e l’intensità di comportamenti dirompenti, aggressivi e concernenti il rispetto delle regole.

- Scala dei problemi totali. È una scala di terzo livello derivata dai punteggi ottenuti a tutte le scale di primo livello, che indicizza il grado di psicopatologia generale del soggetto.

- Scala del Deficit di Attenzione e Iperattività per Genitori (SDAG) (in Marzocchi, Re e Cornoldi, 2010). È un questionario in grado di rilevare la presenza di un Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività. Si compone di 18 item formulati sulla base dei criteri definiti dal DSM-IV. Fornisce un punteggio totale, un sub-punteggio di «Disattenzione» e un sub-punteggio di «Iperattività/Impulsività».

- Autism Spectrum Quotient-Children version (AQ-CHILD) (Auyeung et al., 2008) (traduzione italiana di Liliana Ruta). È un questionario per genitori dotato di alta sensibilità (95%) e specificità (95%), capace di rilevare la presenza di tratti autistici in bambini di 4-11 anni.

- Edutea (Morales-Hidalgo et al., 2017). È un questionario per insegnanti dotato di buone proprietà psicometriche e capace di identificare soggetti con disturbi dello spettro dell’autismo o con disturbi della comunicazione sociale. Si compone di item formulati sulla base dei criteri del DSM-5.

- Test Sociometrico di Coie e Dodge, modificato (1983). In questa prova si è chiesto ai bambini di scrivere su un foglio di carta i nomi di tre compagni di classe che avrebbero desiderato avere accanto durante un ipotetico viaggio organizzato per una gita scolastica e poi di scrivere i nomi di altri tre compagni di classe che non avrebbero desiderato avere con loro. Computando opportunamente il numero di scelte e rifiuti, un ricercatore è in grado di determinare se un bambino rientra in uno dei seguenti stati sociometrici «a rischio»: «ignorato» (pochissime scelte, pochissimi rifiuti), «rifiutato» (pochissime scelte, molti rifiuti), «controverso» (molte scelte, molti rifiuti). Questo computo è stato effettuato solo per i bambini i cui genitori avevano firmato il consenso informato di partecipazione alla ricerca.

Procedura

Il campione dei ragazzi plusdotati è stato reclutato dalla popolazione generale mediante una procedura articolata in più fasi. Nella prima fase, ai Dirigenti di alcuni Circoli Didattici della provincia di Bari è stato chiesto di aderire a un progetto di formazione gratuito sulla plusdotazione intellettiva basato sui libri di Cornoldi (2019), Luzzo (2010) e Zanetti (2017). La proposta, accolta da quattro Circoli Didattici, ha visto la partecipazione di 27 classi terze, 22 classi quarte e 26 classi quinte (circa 1.500 alunni). L’intero corso è stato seguito da almeno un insegnante per classe. Terminato il corso, si è chiesto ai docenti di compilare la scala intellettiva della Giftedness Checklist di Sommer, Fink e Neubauer (2008), versione italiana di Fabio (2019), ma solo per quei bambini delle loro classi che ritenevano avere le caratteristiche di plusdotazione descritte nel corso.

Dopo la compilazione del questionario, è stato comunicato il punteggio cut-off indice della presenza di un’eventuale plusdotazione intellettiva. Ai genitori dei 29 bambini risultati tali è stato chiesto di partecipare alla ricerca firmando il modulo del consenso informato. Hanno aderito alla ricerca l’89% dei genitori, ossia 28 bambini, ai quali è stato somministrato il test di intelligenza WISC-IV per confermare la plusdotazione. Ai 22 bambini risultati tali (IAG pari a 125 o più) sono state successivamente somministrate prove di lettura, scrittura e calcolo in una stanza della loro scuola libera da fonti di distrazione, mentre i loro genitori compilavano i questionari CBCL, AQ-Child e SDAG.

Ai docenti è stato richiesto di compilare i questionari TRF e Edutea e di somministrare il test sociometrico secondo le indicazioni fornite dai ricercatori.

L’identificazione dei bambini «doppiamente eccezionali»

I bambini plusdotati sono stati classificati come «doppiamente eccezionali» se:

- evidenziavano una prestazione deficitaria (prestazione pari o minore al 5° percentile nel parametro correttezza e/o pari o minore a un punteggio Z di -2 DS nel parametro velocità) in uno o più test di valutazione della lettura, scrittura e calcolo;

- presentavano un punteggio che superava il cut-off sia in una o entrambe le dimensioni («disattenzione» e/o «impulsività/iperattività») della scala SDAG compilata dai genitori che in una o più delle seguenti scale del questionario TRF compilato dagli insegnanti: «attenzione», «iperattività/impulsività» e/o «problemi di attenzione»;

- ottenevano punteggi superiori al cut-off sia nel questionario AQ-Child, compilato dai genitori, che nel questionario Edutea, compilato dalle insegnanti.

Risultati

Verranno presentati prima i risultati ottenuti nelle scale «internalizzazione», «esternalizzazione» e «problemi totali» dei questionari CBCL e TRF e poi i risultati del test sociometrico.

Inoltre, poiché il nostro campione sperimentale conteneva quattro casi 2e (doppia eccezionalità) riporteremo anche i risultati ottenuti dopo avere escluso questi casi dalle analisi statistiche, per offrire una stima del disagio al netto dei problemi psicologici causati dai disturbi del neurosviluppo.

Risultati dei questionari CBCL e TRF

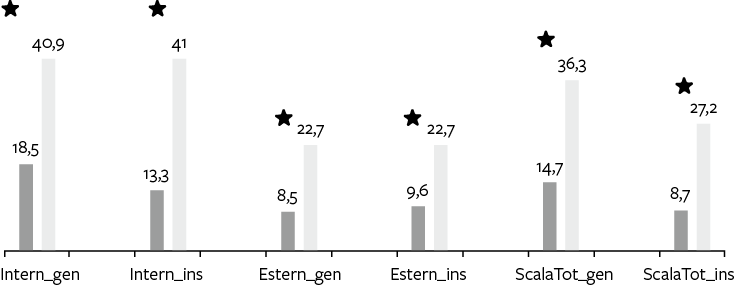

La figura 1 rappresenta la percentuale di bambini con problemi emotivo-relazionali riscontrata nell’intero campione dei soggetti plusdotati (inclusi i casi 2e) e nel campione di controllo.

I dati del campione di controllo sono stati tratti dalla ricerca epidemiologica di Gritti e colleghi (2014) che stima la prevalenza dei disturbi emotivo-relazionali e comportamentali in bambini di 8-9 anni del sud-Italia mediante la somministrazione e lo scoring di 909 questionari Child Behaviour Checklist (CBCL) e di 1.390 questionari Teacher Report Form (TRF).

Figura 1

Percentuali di soggetti con punteggi in fascia border e clinica (sommati insieme) rilevate nel gruppo dei soggetti plusdotati (inclusi i casi con «doppia eccezionalità») e nel gruppo di controllo sulle scale «Internalizzazione», «Esternalizzazione» e «Scala dei problemi totali» dei questionari CBCL e TRF.

Note: * p < 0,05, Intern_gen = scala «Internalizzazione» del questionario CBCL compilata dai genitori. Intern_ins = scala «Internalizzazione» del questionario TRF compilato dalle insegnanti. Estern_gen = scala «Esternalizzazione» del questionario CBCL compilato dai genitori. Estern_ins = scala «Esternalizzazione» del questionario TRF compilato dalle insegnanti. ScalaTot_gen = «Scala problemi totali» del questionario CBCL compilato dai genitori. ScalaTot_ins = «Scala dei problemi totali» del questionario TRF compilato dalle insegnanti.

Controllando la figura 1 si osserva che, in tutte le scale considerate, il numero di bambini con problemi emotivo-relazionali e/o comportamentali è maggiore nel campione dei plusdotati che nel gruppo di controllo L’osservazione è avvalorata dai dati dell’analisi statistica: Scala Intern_gen: χ2 = 11,52, p < 0,05; Scala Intern_ins: χ2 = 19,89, p < 0,05; Scala Estern_gen: χ2 = 7,29, p < 0,05; Scala Estern_ins: χ2 = 6,13, p < 0,05; Scala Tot_genitori: χ2 = 11,61, p < 0,05; Scala Tot_ins: χ2 = 10,97, p < 0,05.

Questi risultati non derivano da valutazioni incoerenti e/o distorte di genitori e/o insegnanti, in quanto delle analisi statistiche di correlazione rivelano una sostanziale concordanza di giudizio fra le due categorie di informanti (cfr. tabella 1).

Tabella 1

Correlazioni di Spearman fra i giudizi espressi dai genitori e i giudizi espressi dalle insegnanti alle scale «Internalizzazione», «Esternalizzazione» e alla «Scala dei problemi totali» dei questionari CBCL e TRF.

|

CBCL_Inter |

CBCL_Ester |

CBCL_Tot |

|

|

TRF_Inter |

0,62** |

- |

- |

|

TRF_Ester |

- |

0,48* |

- |

|

TRF_Tot |

- |

- |

0,55** |

Note: **p < 0,01 (una coda), *p < 0,05 (una coda); TRF_Inter = Teacher Report Form, Scala Internalizzazione; TRF_Ester = Teacher Report Form, Scala Esternalizzazione; TRF_Tot. = Teacher Report Form, Scala dei problemi totali; CBCL_Intern. = Child Behaviour Checklist, Scala Internalizzazione; CBCL_Ester = Child Behaviour Checklist, Scala Esternalizzazione; CBCL_Tot = Child Behaviour Checklist, Scala dei problemi totali.

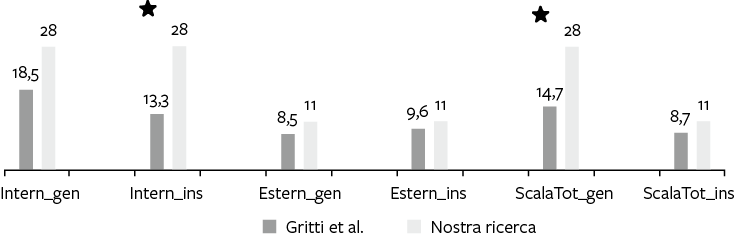

I dati ottenuti derivano, invece, dai casi 2e presenti nel campione sperimentale che, con i loro punteggi elevati in tutte le scale, hanno inflazionato in modo spurio l’entità del disagio osservato. Rimuovendo questi casi dalle analisi statistiche, le differenze riscontrate fra il gruppo dei plusdotati e quello di controllo non si annullano, rimanendo significative le differenze relative alla scala «Internalizzazione» del questionario TRF compilato dalle insegnanti (χ2 = 6.9, p < 0,05) e alla scala «Problemi totali» del questionario CBCL compilato dai genitori (χ2 = 5,0, p < 0,05) (cfr. figura 2).

Figura 2

Percentuali di soggetti con punteggi in fascia border e clinica (sommati insieme) rilevate nel gruppo dei soggetti plusdotati (esclusi i casi con «doppia eccezionalità») e nel gruppo di controllo sulle scale «Internalizzazione», «Esternalizzazione» e «Totale» dei questionari CBCL e TRF.

Note: * p < 0,05, Intern_gen = scala «Internalizzazione» del questionario CBCL compilata dai genitori. Intern_ins = scala «Internalizzazione» del questionario TRF compilato dalle insegnanti. Estern_gen = scala «Esternalizzazione» del questionario CBCL compilato dai genitori. Estern_ins = scala «Esternalizzazione» del questionario TRF compilato dalle insegnanti. ScalaTot_gen = «Scala dei problemi totali» del questionario CBCL compilato dai genitori. ScalaTot_ins = «Scala dei problemi totali» del questionario TRF compilato dalle insegnanti.

Risultati test sociometrico

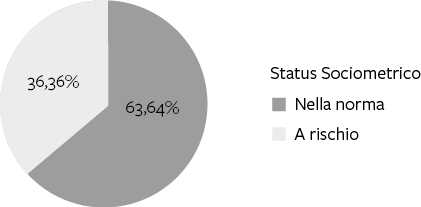

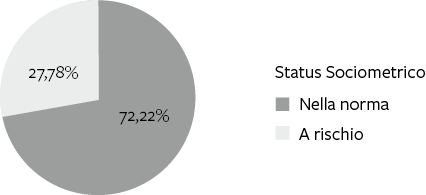

La figura 3 illustra la percentuale di plusdotati con status sociometrico «a rischio» (36%: 3 rifiutati, 3 ignorati, 2 controversi) riscontrata nell’intero campione sperimentale (n = 22). La figura 4 raffigura, invece, la percentuale di plusdotati con status sociometrico «a rischio» (28%: 2 rifiutati, 1 ignorato, 2 controversi) dopo aver rimosso i quattro casi 2e (n = 18).

Nel complesso, i dati ricavati del test sociometrico concordano con i dati ricavati dai questionari.

Figura 3

Percentuale di bambini con status sociometrico a rischio nell’intero campione di soggetti plusdotati (n = 22).

Figura 4

Percentuale di bambini con status sociometrico a rischio nel campione plusdotato privato dei casi di «doppia eccezionalità» (n = 18).

Limitazioni dello studio

Mentre la nostra indagine ha cercato di superare alcune delle carenze metodologiche riscontrate in studi precedenti, adottando un approccio più inclusivo nella selezione del campione, essa non è priva di limiti che meritano di essere riconosciuti e considerati nell’interpretazione dei risultati.

Dimensioni e composizione del campione

Il campione è numericamente ridotto e ciò limita la potenza statistica degli esiti e può influenzare la capacità di rilevare differenze significative o tendenze meno evidenti all’interno del gruppo studiato.

Copertura dell’età anagrafica

Il gruppo di controllo non copre completamente l’intervallo di età dei soggetti nel gruppo sperimentale. Questa discrepanza potrebbe introdurre variabili confondenti legate allo sviluppo evolutivo, che varia significativamente tra i bambini di età differenti, soprattutto in un intervallo così critico come quello tra gli 8 e i 10 anni.

Attualità dei dati di controllo

Infine, i dati relativi al gruppo di controllo sono datati e ciò potrebbe limitare ulteriormente la rilevanza dei confronti tra i gruppi, in quanto le condizioni socioculturali e le pratiche educative si sono evolute nel tempo e possono influenzare sia la manifestazione che la percezione dei tratti plusdotati.

Conclusioni

Lo studio aveva l’obiettivo di stimare il disagio psicologico sperimentato da bambini plusdotati di 8-10 anni, controllando i bias e i limiti metodologici presenti in ricerche precedenti e messi in luce da autorevoli autori di rassegne sistematiche sul tema (Francis, Hawes e Abbott, 2016; Neihart, 1999; Tasca et al., 2022).

Specificamente, questo studio:

- non incorre nel bias di selezione del campione perché trae il campione dei plusdotati dalla popolazione generale;

- identifica i plusdotati mediante un test strutturato di intelligenza (WISC-IV);

- stima il disagio psicologico coinvolgendo più informatori (genitori, insegnanti, compagni di classe) e utilizzando test di diverso tipo (due questionari e un test sociometrico);

- controlla la variabile «doppia eccezionalità», evitando che i problemi emotivo-relazionali e comportamentali causati dai disturbi del neurosviluppo inflazionino in modo l’entità del disagio osservato.

Nel complesso, l’indagine rileva un numero di bambini con difficoltà emotivo-relazionali significativamente maggiore nel gruppo dei soggetti plusdotati rispetto al gruppo di controllo, in tutte le scale di secondo e terzo livello dei questionari CBCL (compilato dai genitori) e TRF (compilato dalle insegnanti). Considerando l’intero campione sperimentale (22 soggetti), la percentuale di bambini plusdotati con punteggi in fascia «clinica» e «borderline» sommati insieme è mediamente pari al 32% contro il 12% dei controlli.

Escludendo i casi 2e («doppiamente eccezionali») dal campione sperimentale, si registrano differenze significative fra i gruppi nella scala dei «Problemi totali» del questionario CBCL (28% vs 15%), e nella scala «Internalizzazione» del questionario TRF (28% vs 13%).

Per quanto riguarda il test sociometrico, il giudizio espresso dai compagni di classe concorda sostanzialmente con quello formulato dai genitori e dalle insegnanti. Il numero di scelte e rifiuti ricevuti dai bambini plusdotati colloca il 36% di essi in stati sociometrici «a rischio». La percentuale scende al 28% rimuovendo dal campione sperimentale i quattro casi 2e.

I risultati del nostro studio non collimano con i risultati riportati da altri autori in altre ricerche. Restringendo l’analisi a quei lavori che come il nostro hanno utilizzato i punteggi del questionario CBCL per stimare il disagio emotivo, si osserva che i plusdotati dello studio di Garland e Ziegler (1999) hanno punteggi nella norma e che i plusdotati studiati da Gallucci, Middleton e Kline (1999) non differiscono significativamente dai soggetti di controllo. Un’analisi degli aspetti metodologici rivela tuttavia la presenza di un bias di selezione del campione in queste ricerche: in entrambe, infatti, il gruppo dei plusdotati è reclutato da gifted inclusi in programmi speciali nei quali è improbabile la presenza di ragazzi con problemi emotivo-relazionali e/o comportamentali per la difficoltà che hanno nel seguire regole e/o assumersi impegni a lungo termine.13

La nostra ricerca non incorre in questo bias né in altri limiti metodologici descritti nell’Introduzione. Certo non è del tutto esente da limiti, ma crediamo che, nel complesso, offra dati sufficientemente attendibili a sostegno della presenza di un disagio psicologico in questa popolazione di plusdotati.

Le cause di un tale disagio non sono chiare, anche se alcune delle ipotesi avanzate appaiono piuttosto credibili (si vedano l’ipotesi dell’«asincronia dello sviluppo» e quella della «sovraeccitabilità» descritte nei libri di Cornoldi, 2019, Luzzo, 2010 e Zanetti, 2017).

In ogni caso, il disagio psicologico riscontrato in questi bambini richiede attenzione e suggerisce di approfondire l’esplorazione dei loro vissuti emotivi e delle loro esperienze relazionali.

Bibliografia

Achenbach T.M. e Rescorla L.A. (2001), Manual for the ASEBA School-age forms and profiles, Burlington, University of Vermont, Department of Psychiatry.

Alesi M., Rappo G. e Pepi A. (2015), Emotional profile and intellectual functioning: A comparison among children with borderline intellectual functioning, average intellectual functioning, and gifted intellectual functioning, «SAGE Open», vol. 5, n. 3, https://doi.org/10.1177/215824401558999.

Antshel K.M., Faraone S.V., Stallone K., Nave A., Kaufmann F.A., Doyle A., Fried R., Seidman L. e Biederman J. (2007), Is Attention Deficit Hyperactivity Disorder a valid diagnosis in the presence of high IQ? Results from the MGH Longitudinal Family Studies of ADHD, «Journal of Child Psychology and Psychiatry», vol. 48, n. 7, pp. 687-694.

APA (1994), DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition, Washington, DC, American Psychiatric Association. Trad. it., DSM-IV: Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Milano, Masson, 1996.

APA (2013), DSM-5 Diagnostic and statistical manual of mental disorders, Fifth Edition, American Psychiatric Publishing, Washington, DC. Trad. it., DSM-5: Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Milano, Raffaello Cortina Editore. Traduzione italiana della Quinta edizione di Francesco Saverio Bersani, Ester di Giacomo, Chiarina Maria Inganni, Nidia Morra, Massimo Simone, Martina Valentini.

Auyeung B., Baron-Cohen S., Wheelwright S. e Allison C. (2008), The Autism Spectrum Quotient: Children’s Version (AQ-Child), «Journal of Autism and Developmental Disorders», vol. 38, n. 7, pp. 1230-1240.

Betts G.T. e Neihart M. (1988), Profiles of the gifted and talented, «Gifted Child Quarterly», vol. 32, n. 2, pp. 248-253.

Coie J.D. e Dodge K.A. (1983), Continuities and Changes in Children’s Social Status: A Five-Year Longitudinal Study, «Merrill-Palmer Quarterly», vol. 29, n. 3, pp. 261-282.

Cornoldi C. (2019), Bambini eccezionali. Superdotati, talentosi, creativi o geni, Bologna, il Mulino.

Cornoldi C., Ferrara R. e Re A.M. (2022), BVSCO-3. Batteria per la valutazione clinica della scrittura e della competenza ortografica, Firenze, Giunti Psychometrics.

Cornoldi C., Mammarella I.C. e Caviola S. (2020), AC-MT-3 6-14: Test di valutazione delle abilità di calcolo e del ragionamento matematico, Trento, Erickson.

Cross T.L., Cassady J.C., Dixon F.A. e Adams C.M. (2008), The Psychology of Gifted Adolescents as Measured by the MMPI-A, «Gifted Child Quarterly», vol. 52, n. 4, pp. 326-339.

Doobay A.F., Foley-Nicpon M., Ali S.R. e Assouline S.G. (2014), Cognitive, adaptive, and psychosocial differences between high ability youth with and without autism spectrum disorder, «Journal of Autism and Developmental Disorders», vol. 44, n. 8, pp. 2026-2040.

Eklund K., Tanner N., Stoll K. e Anway L. (2015), Identifying emotional and behavioral risk among gifted and nongifted children: A multi-gate, multi-informant approach, «School Psychology Quarterly», vol. 30, n. 2, pp. 197-211.

Fabio R.A. (2019), Italian Standardization of teacher and parent screenings for Identifying Giftedness and Talented Children aged from 6 to 13, «Journal of Clinical and Developmental Psychology», vol. 1, n. 3, pp. 45-52.

Fabio R.A. e Buzzai C. (2019), Identifying giftedness: Validation of an Italian language giftedness checklist for teachers and parent, «The Australasian Journal of Giftedness Education», vol. 28, n. 1, pp. 36-47.

Francis R., Hawes D.J. e Abbott M. (2016), Intellectual Giftedness and Psychopathology in Children and Adolescents: A Systematic Literature Review, «Exceptional Children», vol. 82, n. 3, pp. 279-302.

Gallucci N.T., Middleton G. e Kline A. (1999), Intellectually superior children and behavioral problems and competence, «Roeper Review», vol. 22, n. 1, pp. 18-21.

Garland A.F. e Zigler E. (1999), Emotional and behavioral problems among highly intellectually gifted youth, «Roeper Review», vol. 22, n. 1, pp. 41-44.

Gritti A., Bravaccio C., Signoriello S., Salerno S., Pisano S., Catone G., Gallo C. e Pascotto A. (2014), Epidemiological study on behavioural and emotional problems in developmental age: Prevalence in a sample of Italian children, based on parent and teacher reports, «Italian Journal of Pediatrics», vol. 40, n. 19, https://doi.org/10.1186/1824-7288-40-19.

Guenole F., Louis J., Creveuil C., Baleyte J.M., Montlahuc C., Fourneret P. e Revol O. (2013), Behavioral profiles of clinically referred children with intellectual giftedness, «BioMed Research International», pp. 1-7, doi: 10.1155/2013/540153.

Guignard J.H., Jacquet A.Y. e Lubart T.I. (2012), Perfectionism and anxiety: A paradox in intellectual giftedness?, «PLoS One», vol. 7, n. 7, e41043, doi: 10.1371/journal.pone.0041043

Harrison G.E. e Van Haneghan J.P. (2011), The gifted and the shadow of the Night: Dabrowski’s overexcitabilities and their correlation to insomnia, death anxiety, and fear of the unknown, «Journal for the Education of the Gifted», vol. 34, n. 4, pp. 669-697.

Kermarrec S., Attinger L., Guignard J. e Tordjman S. (2020), Anxiety disorders in children with high intellectual potential, «BJPsych Open», vol. 6, n. 4, E70, doi:10.1192/bjo.2019.104

Lacour A.G. e Zdanowicz N. (2019), IQ over 130 and phobia: Correlation, consequences and other psychopathologies, «Psychiatria Danubina», vol. 31, supplemento 3, pp. 386-389.

Lavrijsen J. e Verschueren K. (2023), High Cognitive Ability and Mental Health: Findings from a Large Community Sample of Adolescents, «Journal of Intelligence», vol. 11, n. 2, articolo 38, https://doi.org/10.3390/jintelligence11020038

Ludwig G. e Cullinan D. (1984), Behavior problems of gifted and nongifted elementary school girls and boys, «Gifted Child Quarterly», vol. 28, n. 1, pp. 37-39.

Luzzo D. (2010), Un problema di intelligenza, Trento, Erickson.

Marzocchi G.M., Re A.M. e Cornoldi C. (2010), BIA-R. Batteria italiana per l’ADHD, Trento, Erickson.

Matta M., Gritti E.S. e Lang M. (2019), Personality assessment of intellectually gifted adults: A dimensional trait approach, «Personality and Individual Differences», vol. 140, pp. 21-26.

Morales-Hidalgo P., Hernández-Martínez C., Voltas N. e Josefa Canals J. (2017), EDUTEA: A DSM-5 teacher screening questionnaire for autism spectrum disorder and social pragmatic communication disorder, «International Journal of Clinical and Health Psychology», vol. 17, n. 3, pp. 269-281.

Morrone C., Pezzuti L., Lang M. e Zanetti M.A. (2019), Analisi del profilo WISC-IV in un campione italiano di bambini e adolescenti intellettualmente gifted, «Psicologia Clinica dello Sviluppo», vol. 1, pp. 71-96.

NAGC — National Association for Gifted Children (2025), Definitions of Giftedness, #tedpage.org/definitions-of-giftedness/ (consultato il 27 febbraio 2025).

Neihart M. (1999), The Impact of Giftedness on Psychological Weil-Being: What Does the Empirical Literature Say?, «Roeper Review», vol. 22, n. 1, pp. 10-17.

Richards J., Encel J. e Shute R. (2003), The Emotional and Behavioural Adjustment of Intellectually Gifted Adolescents: A multi-dimensional, multi-informant approach, «High Ability Studies», vol. 14, n. 2, pp. 153-164.

Sartori G., Job R. e Tressoldi P.E. (2007), DDE-2. Batteria per la Valutazione della Dislessia e della Disortografia Evolutiva-2, Firenze, Giunti Psychometrics.

Sommer U., Fink A. e Neubauer A.C. (2008), Detection of high ability children by teachers and parents: Psychometric qualities of new rating checklists for the assessment of intellectual, creative and social ability, «Psychology Science Quarterly», vol. 50, n. 2, pp. 189-205.

Tasca I., Guidi M., Turriziani P., Mento G. e Tarantino V. (2022), Behavioral and Socio-Emotional Disorders in Intellectual Giftedness: A Systematic Review, «Child Psychiatry & Human Development», vol. 55, pp. 768-789, doi: 10.1007/s10578-022-01420-w

Wechsler D. (2014), WISC-IV — Wechsler Intelligence Scale for Children — Fourth Edition, London, Pearson. Trad. it., Scala di intelligenza Wechsler per bambini — Quarta Edizione (WISC-IV), Firenze, Giunti, 2014.

Winkler D. e Voight A. (2016), Giftedness and overexcitability: Investigating the relationship using meta — analysis, «Gifted Child Quarterly», vol. 60, n. 4, pp. 243-257.

Zanetti M.A. (a cura di) (2017), Bambini e ragazzi ad alto potenziale, Roma, Carocci.

-

1 Istituto Walden, Laboratorio di Scienze Comportamentali (Bari).

-

2 Gruppo informale di ricerca e studio sulla plusdotazione cognitiva, Associazione ARSCORA, Acquaviva delle Fonti (Bari).

-

3 Associazione APEE, Santeramo in Colle (Bari).

-

4 Psicologo presso il Consiglio d’Europa.

-

5 Professore di Sociologia della Salute, Università degli Studi di Torino.

-

6 Walden Institute, Behavioral Sciences Laboratory (Bari).

-

7 Informal Research and Study Group on Cognitive Giftedness, ARSCORA Association, Acquaviva delle Fonti (Bari).

-

8 APEE Association, Santeramo in Colle (Bari).

-

9 Psychologist at the Council of Europe.

-

10 Professor of Health Sociology, University of Turin.

-

11 Questo lavoro si basa su una ricerca svolta nel corso dell’anno 2023 e presentata al XXXI Congresso AIRIPA, tenutosi a Foggia nei giorni 21-23 settembre 2023.

-

12 Si è preferito l’IAG invece del QI per economizzare i tempi di somministrazione della WISC-IV e basare la stima dell’intelligenza sui subtest più saturi di fattore g (si vedano Morrone et al., 2019).

-

13 Si veda l’Introduzione per una spiegazione più dettagliata di questo bias.

Vol. 24, Issue 3, September 2025