Vol. 24, n. 3, settembre 2025

TEMI APERTI

Il ruolo dell’educatore professionale nel processo di inclusione dello studente con disabilità

G. Filippo Dettori,1Marialuisa Pinna2 ed Elena Mura3

Sommario

L’inclusione scolastica assume un ruolo centrale nel panorama educativo italiano e pone come obiettivo primario la garanzia di un’istruzione di qualità per tutti gli studenti. Il pregio del sistema italiano si concretizza proprio nell’avere cercato di individuare risposte mirate alle diverse esigenze presenti nelle classi, caratterizzate da bisogni specifici degli allievi che spaziano dalla sfera cognitiva a quella psico-emotiva e relazionale. L’inclusione scolastica, infatti, non deve essere vista unicamente come un’esigenza riservata agli alunni con disabilità, bensì come un diritto di tutti gli studenti, nessuno escluso.

L’articolo, partendo dai dati di una ricerca empirica, evidenzia l’importanza di un’azione inclusiva efficace che, per essere tale, richiede la sinergia di tutti gli attori scolastici: dirigenti, docenti, educatori, pedagogisti, studenti e famiglie, i quali sono chiamati a collaborare per creare un ambiente di apprendimento accogliente e stimolante, in grado di valorizzare le potenzialità di ogni studente. Nello specifico sono proposti i risultati di una ricerca di tipo quantitativo avvenuta mediante somministrazione di un questionario in forma anonima a 268 educatori professionali (laureati in scienze dell’educazione) che operano nelle scuole primarie (66), secondarie di primo grado (132) e secondarie di secondo grado (70), dalla quale è emerso che gli stessi sono spesso poco valorizzati nei processi decisionali relativi all’inclusione in ambito scolastico.

Parole chiave

Inclusione scolastica, Educazione speciale, Bisogni educativi speciali, Diversità, Scuola italiana.

OPEN ISSUES

The role of the professional educator in the inclusion process of students with disabilities

G. Filippo Dettori4, Marialuisa Pinna,5 and Elena Mura6

Abstract

School inclusion takes on a central role in the Italian educational panorama and sets as its primary objective the guarantee of quality education for all students. The value of the Italian system lies precisely in having tried to develop targeted responses to the different needs present in the classes, characterized by specific needs that range from the cognitive to the psycho-emotional and relational sphere. In fact, school inclusion must not be seen solely as a need reserved for students with disabilities, but rather as a right of all students, without exception.

The article, starting from empirical research data, highlights the importance of effective inclusive action, which to be such requires the synergy of all school actors: managers, teachers, educators, pedagogists, students and families, who are called to collaborate to create a welcoming and stimulating learning environment, capable of enhancing the potential of each student. Specifically, the results of a quantitative research carried out by administering an anonymous questionnaire to 268 professional educators (graduates in educational sciences) working in primary schools (66), lower secondary schools (132) and secondary schools (70), from which it emerged that they are often undervalued in decision-making processes relating to inclusion in schools.

Keywords

School inclusion, Special education, Special educational needs, Diversity, Italian school.

L’inclusione nella scuola italiana7

L’inclusione scolastica rappresenta un tema cruciale nel panorama educativo italiano e pone l’obiettivo di garantire il diritto a un’istruzione di qualità a tutti gli alunni, indipendentemente dalle loro diversità. «Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti» è, infatti, uno degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU, 2015). Infatti, l’inclusione non è un’esigenza propria ed esclusiva degli alunni con disabilità, ma è un bisogno di tutti gli studenti, nessuno escluso; se così non fosse, si rischierebbe di trascurare molteplici situazioni che, anche se non hanno una connotazione medico-clinica, impattano comunque sulla sfera di apprendimento individuale (Booth e Ainscow, 2008).

Il merito del sistema italiano sta proprio nell’avere cercato di offrire negli anni risposte specifiche in relazione alle differenti situazioni di vulnerabilità presenti nelle classi, contraddistinte, a loro volta, da peculiari bisogni sul piano cognitivo, psico-emotivo e relazionale, senza mai abbandonare il modello, inaugurato a partire dagli anni ’70, secondo cui la scuola italiana, in linea con il dettato costituzionale, è una scuola «aperta a tutti» e a ciascuno, ovvero una scuola capace di accogliere tutti in maniera indiscriminata, che s’impegna a evitare qualunque forma di emarginazione o segregazione (Matucci, 2021).

L’evoluzione normativa sulla materia è stata caratterizzata in primis dalla Legge n. 118 del 1971, che ha sancito l’inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole ordinarie, successivamente dalla Legge n. 104 del 1992, che ha posto l’accento sull’importanza dell’integrazione, delineando il ruolo degli insegnanti di sostegno e delle figure specializzate, per poi arrivare a un punto di svolta fondamentale con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, la quale ha introdotto il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES), ampliando la platea degli alunni a cui sono rivolte l’attenzione e l’azione inclusive.

L’espressione «assistenza per l’autonomia e la comunicazione» è stata utilizzata per la prima volta all’interno della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità), norma che ha individuato i seguenti tre ambiti di competenza delle amministrazioni locali:

- interventi necessari a garantire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale;

- servizi per il trasporto scolastico dei bambini e dei ragazzi con disabilità;

- interventi per l’accessibilità e fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali.

Nonostante la L. 104/1992 abbia quindi definito alcune funzioni di assistenza per le persone con disabilità, essa non ha in alcun modo istituito o tracciato il profilo giuridico e professionale dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione. Neanche la legge Iori, recepita all’interno della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha posto rimedio a questa situazione, istituendo la figura dell’educatore professionale socio-pedagogico, ma non citando in alcun modo gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione.

Tuttavia, vi sono alcune aree in cui i compiti delle due figure si sovrappongono, ma di solito la loro azione è complementare e non ridondante: in primis il supporto all’inclusione, poiché entrambe le figure lavorano per favorire l’inclusione dell’alunno con disabilità all’interno del contesto scolastico (l’assistente all’autonomia e alla comunicazione può contribuire all’inclusione socializzativa, mentre l’educatore scolastico si concentra sull’integrazione educativa); in secondo luogo, la collaborazione con insegnanti e specialisti, in quanto entrambe le figure collaborano con gli insegnanti e con altre figure professionali (come psicologi o terapisti) per progettare interventi mirati, anche se l’educatore scolastico ha un ruolo più centrale nella gestione delle attività didattiche.

Per quanto concerne invece le principali differenze tra le due figure professionali, si osserva che l’assistente all’autonomia e alla comunicazione si concentra su aspetti pratici e di supporto all’autonomia, mentre l’educatore scolastico ha un ruolo più educativo, focalizzandosi sulla partecipazione attiva dell’alunno alle attività scolastiche. Al contempo, mentre l’assistente all’autonomia è spesso preparato nell’ambito assistenziale e di supporto comunicativo, l’educatore scolastico ha una formazione più orientata alla pedagogia e alla psicologia.

L’inclusione scolastica trova il proprio fondamento nei concetti di centralità dell’alunno, valorizzazione delle diversità, partecipazione e collaborazione tra tutti gli attori della comunità educativa (docenti, educatori, famiglie, enti locali, ecc.), personalizzazione dei percorsi di apprendimento e rimozione delle barriere che impediscono la partecipazione e l’apprendimento di tutti gli studenti (ICF, 2001).

Fra le misure poste a garanzia del diritto all’istruzione degli studenti con disabilità certificata vi sono certamente il Piano Educativo Individualizzato (PEI), l’insegnante di sostegno specializzato e l’assistente all’autonomia e alla comunicazione: il primo finalizzato a individuare obiettivi e strategie educative per fare fronte ai bisogni del singolo, a partire dalla messa a fuoco delle sue risorse e dei suoi limiti; gli altri destinati a coadiuvare il gruppo-classe ove sia presente l’alunno con disabilità, apportando le proprie specifiche competenze in una direzione che favorisca l’apprendimento e l’interazione con i compagni.

Compito della scuola è, dunque, orientare in modo proattivo sia verso obiettivi da raggiungere e competenze da sviluppare, sia verso l’autonomia e l’indipendenza, la consapevolezza di sé e della propria identità, nonché del proprio progetto di vita. Pertanto, è dovere del sistema scolastico adeguarsi in modo da corrispondere alle necessità di tutti gli studenti (Medeghini, 2006).

L’educatore socio-pedagogico come professionista inclusivo

Come evidenziato dalla Legge n. 205/2017, la scuola rappresenta uno dei possibili ambiti di lavoro dell’educatore, figura chiave non solo per gli allievi con disabilità, ma anche per le famiglie, fungendo da mediatore nei rapporti scuola-famiglia.

L’educatore socio-pedagogico riveste un importante ruolo quale professionista della cura educativa e dell’aiuto nei contesti sociali e formativi, costantemente chiamati a rinnovarsi nella direzione dell’affermazione della prospettiva inclusiva (UNESCO, 2009), allo scopo di garantire pieno diritto di cittadinanza, di appartenenza e di partecipazione delle diversità (Gaspari, 2018). Pertanto, l’educatore dovrebbe essere in grado di costruire dei progetti educativi in raccordo con gli insegnanti, i genitori e il territorio di appartenenza, fungendo da mediatore nella promozione di nuove progettualità nelle scuole, mettendo a disposizione di tutti le proprie competenze, agendo come co-titolare, insieme ai docenti, dei processi inclusivi.

Uno dei prerequisiti di un professionista inclusivo è quello di saper prevedere, immaginare e anticipare lavorando e investendo sulle dimensioni progettuali dell’educazione, in relazione sia agli allievi con disabilità sia alle famiglie (Caldin, 2009). Si comprende, pertanto, come sia cruciale il ruolo che riveste la formazione degli operatori per lo sviluppo di competenze specifiche e trasversali in grado di rispondere a scenari dai contorni sempre più sfumati entro i quali collocare la specificità delle diverse esigenze: una formazione mirata che sappia sviluppare autonomia e dialogo tra tutti gli attori coinvolti nel processo inclusivo (Moliterni, Mura e Zanfroni, 2021).

Illuminante, a tal proposito, appare il pensiero di Andrea Canevaro che ricorda come la competenza richieda la capacità di acquisire una metodologia che permetta una contaminazione tra differenti metodi, i quali interagiscono in un progetto che non può essere ridotto a un’arida tecnica da eseguire in modo automatico (Canevaro, 2007).

Ciascun professionista dei processi educativi diviene, quindi, in grado di assumere il ruolo di autentico interprete e non quello di mero esecutore di progetti. La Legge n. 44 del 15 aprile 2024, con l’istituzione dell’albo per pedagogisti e educatori socio-pedagogici, all’articolo 3 ne definisce il ruolo e le mansioni:

L’educatore professionale socio-pedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l’obiettivo della crescita integrale e dell’inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative.

Un professionista che in ambito scolastico può certamente garantire percorsi educativi di qualità in stretta collaborazione con insegnanti, familiari degli studenti, professionisti sanitari che hanno in carico bambini o adolescenti con disabilità.

Il ruolo strategico dell’educatore tra competenze professionali e responsabilità condivise

La complessa realtà contemporanea che caratterizza il mondo delle scienze dell’educazione rende opportuno adottare uno sguardo eco-sistemico (Di Michele e Zagni, 2022), che sappia rivolgersi allo specifico educativo in maniera olistica e integrata. In questa prospettiva, è essenziale che l’educatore socio-pedagogico possa e debba acquisire saperi, dotarsi di linguaggi e sviluppare competenze che rispondano adeguatamente al composito mosaico di necessità emergenti in un contesto caratterizzato da vincoli e opportunità. Il cammino è segnato da quella inscindibile dialettica tra teoria e prassi, tra l’esplorazione dei territori epistemologici della Pedagogia e la messa in forma di quella complessa unità reticolare — sempre esposta a continue forme di adattamento — del concreto operare, che deve rifuggire da logiche precostituite e da soluzioni standardizzate (Gaspari, 2018).

La figura dell’educatore, come quella del pedagogista, appare strategica e le funzioni che ricopre hanno ampie e importanti ricadute non solo sulle vite private dei singoli, ma anche sullo scenario pubblico, in quanto il lavoro educativo riguarda l’intero sistema sociale e rappresenta una responsabilità collettiva. Un importante passo avanti nel riconoscimento del ruolo determinante di tali figure è stato compiuto con l’approvazione della L. 205/2017, che valorizza i ruoli dell’educatore socio-pedagogico e del pedagogista, qualificandoli come «operatori capaci di uno sguardo unitario e complesso, che sappiano intervenire a supporto della crescita e della piena umanizzazione delle persone» (Iori, 2018).

La «Legge Iori» segna una svolta importante che si situa all’incrocio di diversi aspetti delle professioni educative: in primo luogo fissa il principio fondamentale per il quale «le competenze professionali sono necessarie e qualificano il fondamento scientifico del lavoro educativo»; in secondo luogo rafforza la «consapevolezza identitaria professionale» che per lungo tempo è stata minata dal mancato riconoscimento del valore scientifico della cultura pedagogica e delle professioni impegnate all’interno degli scenari educativi.

La definizione, normata per legge, delle caratteristiche, dei compiti e dei campi di intervento dell’educatore socio-pedagogico conferisce finalmente piena legittimità professionale a questa categoria e consente di delinearne un nuovo profilo, caratterizzato da elevate competenze nel campo della progettazione educativa, nell’ambito della mediazione con le altre agenzie formative e con gli stakeholders del territorio, e nelle strategie di governance inclusiva, che presiedono ai processi di costruzione della fondamentale alleanza tra scuola, famiglia e territorio per lo sviluppo di uno specifico progetto di corresponsabilità educativa, con particolare attenzione all’integrazione dei servizi e degli interventi alla persona in ambito scolastico, anche attraverso la sperimentazione e l’attivazione di modelli partecipativi tra le scuole, le diverse istituzioni coinvolte e le risorse del territorio.

Le sue competenze sono fondamentali per una lettura in chiave pedagogico-didattica delle differenze e dei bisogni, per la formulazione di progetti educativi armonici con i principi di un’educazione autenticamente inclusiva, per l’individuazione delle risorse presenti nei contesti di riferimento e nelle reti sociali attivate al loro interno.

Nell’ottica della governance inclusiva, l’educatore, con il suo corredo di competenze, può offrire un prezioso contributo alla promozione e costruzione di pratiche innovative che aiutino a strutturare una comunità educante aperta al riconoscimento del diritto al più alto grado di affermazione di sé, alla realizzazione individuale e alla piena partecipazione democratica di tutti i cittadini.

L’educatore può, dunque, incarnare la figura di un professionista in grado di dirigere processi di mediazione e di promuovere una cultura progettuale che coinvolga tutte le agenzie formative del territorio, in un rapporto sinergico con le diverse figure operanti all’interno dell’ambito scolastico (Chiappetta Cajola e Traversetti, 2018).

L’approccio integrato per la realizzazione di una cooperazione inclusiva all’interno dei micro e macro-contesti sociali rappresenta la strada maestra per giungere a garantire il più alto grado della qualità di vita alle persone con disabilità e con bisogni educativi speciali, senza la costrizione di abitare il limite e sui margini, ma — al contrario — con la possibilità di una partecipazione sociale, culturale e formativa gratificante.

Compito essenziale dell’educatore è, dunque, accompagnare l’altro nella scrittura del proprio spartito esistenziale, sostenerlo nella continua opera di composizione e ricomposizione che il percorso di vita e formativo rende necessaria, attraverso azioni di opportuna ridefinizione del Progetto di vita.

La ricerca, il campione e lo strumento d’indagine

Di seguito saranno riportati i risultati di una ricerca di tipo quantitativo. Il campione è costituito da 268 educatori professionali (laureati in scienze dell’educazione) che operano nelle scuole primarie (66), secondarie di primo grado (132) e secondarie di secondo grado (70); tutti con un’esperienza di almeno 3 anni.

Il 91% è di sesso femminile mentre il restante 9% di sesso maschile. Le domande di ricerca sono state:

- L’educatore si percepisce parte integrante del sistema scolastico in cui opera?

- Vi è collaborazione tra educatore, insegnanti di sostegno e insegnanti di classe?

- Vi è condivisione di obiettivi formativi fra docenti e educatore?

- L’educatore è coinvolto nei processi di progettazione e di valutazione degli studenti?

- Vi è una buona collaborazione con le famiglie di tutti gli studenti?

- Vi è collaborazione con la famiglia dello studente con disabilità inserito nella classe?

- Vi è sinergia tra insegnanti, educatori e professionisti sanitari che seguono lo studente con disabilità inserito nella classe?

Lo strumento di indagine utilizzato è stato il questionario, in forma anonima, in quanto rappresenta uno degli strumenti funzionali a raccogliere informazioni direttamente dai soggetti coinvolti e a rilevare atteggiamenti e opinioni in ordine a uno specifico ambito.

È stato somministrato un questionario con 32 domande a risposta chiusa mediante l’utilizzo della scala Likert (una scala a 5 punti compresa fra due opposti estremi) con le seguenti opzioni di risposta: per niente d’accordo, poco d’accordo, abbastanza d’accordo, molto d’accordo, del tutto d’accordo.

Tale scelta metodologica ha consentito ai ricercatori di indagare su tematiche molto delicate e talvolta controverse. Alle cooperative che gestiscono i servizi educativi scolastici è stato inviato un link che ha permesso all’educatore di esprimere liberamente il suo punto di vista.

La scelta del questionario, come evidenziato in letteratura (Lucisano e Salerni, 2002), presenta numerosi vantaggi, in quanto consente una raccolta dei dati efficace, standardizzata e facilmente analizzabile, contribuendo così a una migliore comprensione dei fenomeni educativi.

I risultati della ricerca

Di seguito si riportano i risultati della ricerca, attraverso i grafici risultanti dall’analisi dei dati.

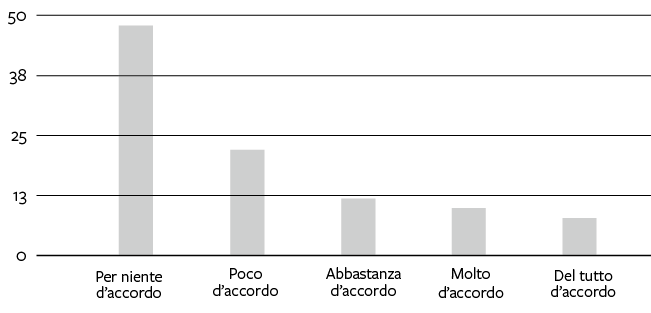

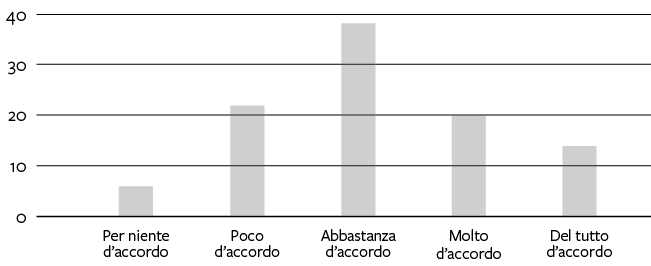

Quesito n. 1: L’educatore ritiene di essere parte integrante del sistema scolastico in cui opera?

In riferimento alla prima domanda, dalla figura 1 emerge che il 48% di educatori riferisce di non sentirsi per nulla parte di un sistema educativo di classe, il 22% dichiara di sentirsi poco d’accordo, il 12% abbastanza, il 10% molto d’accordo e, infine, l’8% del tutto d’accordo.

Figura 1

L’educatore ritiene di essere parte integrante del sistema scolastico in cui opera?

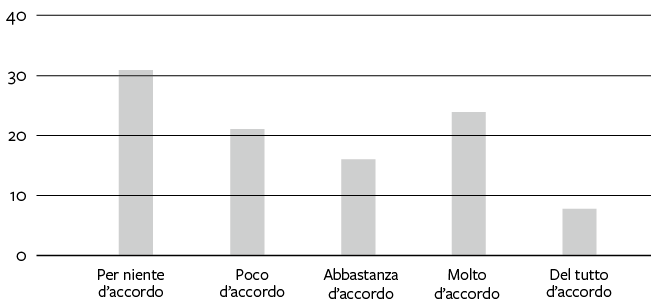

Quesito n. 2: Vi è collaborazione fra gli educatori e gli insegnanti di classe?

Per il 52% dei partecipanti non vi è collaborazione (31% per niente d’accordo e 21% poco d’accordo), il 16% abbastanza, solo l’8% si dichiara del tutto d’accordo e il 24% molto d’accordo (figura 2).

Figura 2

Educatori e docenti sono collaborativi?

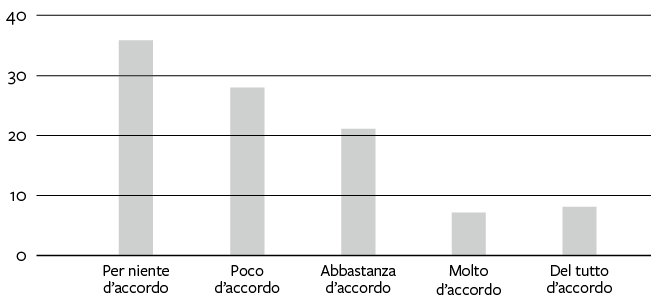

Quesito n. 3: Ha una collaborazione costante con le famiglie degli studenti della classe?

Relativamente alla terza domanda di ricerca, dalla figura 3 risulta che il 36% afferma di essere per nulla d’accordo, il 28% poco d’accordo, il 21% abbastanza d’accordo, il 7% molto d’accordo e l’8% del tutto d’accordo.

Figura 3

La collaborazione con le famiglie degli studenti della classe è costante?

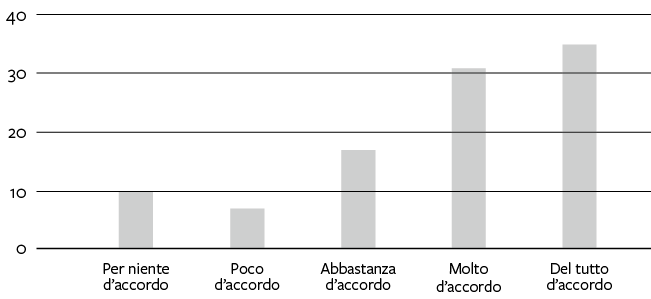

Quesito n. 4: I contatti con la famiglia dello studente con disabilità sono costanti?

Per quanto riguarda il quarto tema di ricerca, dalla figura 4 si evince che il 10% afferma di essere per nulla d’accordo, il 7% poco d’accordo, il 17% abbastanza d’accordo, il 31% molto d’accordo e il 35% del tutto d’accordo.

Figura 4

I contatti con la famiglia dello studente con disabilità sono costanti?

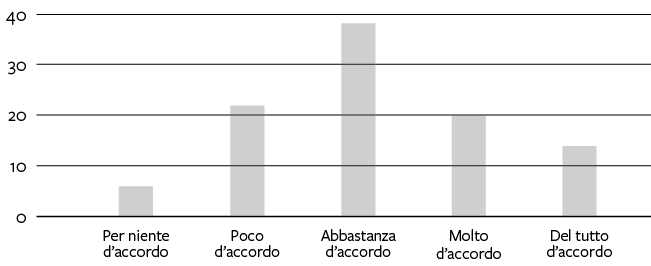

Quesito n. 5: Ha contatti costanti con i sanitari che seguono l’alunno in ambito pubblico o privato?

Relativamente al quinto tema di ricerca alla domanda, il 6% degli intervistati dichiara di essere per nulla d’accordo, il 22% poco d’accordo, il 38% abbastanza d’accordo, il 20% molto d’accordo e il 14% del tutto d’accordo (figura 5).

Figura 5

I contatti con i sanitari che seguono l’alunno nel pubblico e nel privato sono costanti?

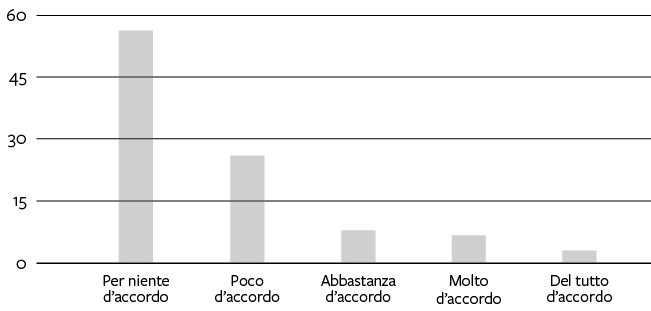

Quesito n. 6: Partecipa regolarmente alle attività di progettazione educativa e didattica di istituto?

In merito al sesto tema di ricerca, la figura 6 illustra che il 56% degli intervistati dichiara di essere per nulla d’accordo, il 26% poco d’accordo, l’8% abbastanza d’accordo, il 7% molto d’accordo e il 3% del tutto d’accordo.

Figura 6

Il livello di partecipazione alle attività di progettazione educativa e didattica è costante?

7. Si sente coinvolto nelle attività educative rivolte al ragazzo con disabilità dagli insegnanti di sostegno e di classe?

Per il settimo tema di ricerca, prendendo in considerazione la figura 7 si rileva che il 2% degli intervistati si è mostrato per niente d’accordo, il 10% poco d’accordo, il 32% abbastanza d’accordo, il 22% molto d’accordo e il 34% del tutto d’accordo.

Figura 7

Quanto si sente coinvolto dai docenti curricolari e di sostegno nelle attività educative rivolte allo studente con disabilità?

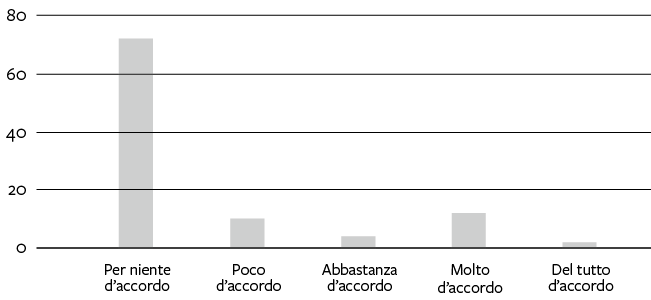

Quesito n. 8: Si sente coinvolto nelle attività educative rivolte a tutti gli studenti della classe da insegnanti di sostegno e di classe?

Infine, in riferimento all’ottavo tema di ricerca la figura 8 evidenzia che il 72% degli intervistati è per niente d’accordo, il 10% poco d’accordo, il 4% abbastanza d’accordo, il 12% molto d’accordo e il 2% del tutto d’accordo.

Figura 8

Quanto si sente coinvolto dai docenti curricolari e di sostegno nelle attività educative rivolte a tutti gli studenti?

Discussione

Dall’analisi dei dati della ricerca emerge un aspetto preoccupante: gli educatori professionali che operano in tutti i gradi di scuola ritengono per la maggior parte (il 48%) di non sentirsi per nulla parte integrante del sistema scolastico in cui lavorano. Tale dato evidenzia come la figura dell’educatore non sia adeguatamente riconosciuta nel contesto scolastico, aspetto che è già stato studiato da altri autori, i quali hanno sottolineato quanto l’educatore scolastico, molto spesso, non venga ritenuto un professionista da valorizzare per contribuire a un clima di classe più sereno e inclusivo (Oggionni, 2019). Molti educatori si sentono, di conseguenza, sminuiti nella professione.

Le associazioni di categoria hanno pensato di rivendicare l’importanza del ruolo anche attraverso l’istituzione degli appositi albi (legge 55/2024). Per quanto riguarda la collaborazione tra educatori e docenti, oltre il 50% degli educatori intervistati si colloca nella posizione per niente d’accordo (31%) e poco d’accordo (21%).

Tale criticità viene più volte richiamata nella letteratura pedagogica, la quale ribadisce la necessità di promuovere interventi condivisi tra insegnanti, educatori e altri specialisti (Chiappetta Cajola e Traversetti, 2018).

L’esigenza di condividere finalità e obiettivi educativi è fondamentale per creare un ambiente di apprendimento positivo e supportivo per tutti gli studenti. È opportuno sottolineare che l’educatore scolastico svolge un ruolo complementare e non alternativo a quello delle altre figure che partecipano all’équipe educativa.

La particolare posizione che occupa all’interno della scuola, attraverso una «partecipazione educativa da una prospettiva «orizzontale», rende la sua azione irrinunciabile nel processo di inclusione scolastica (Di Michele, 2020).

Un altro aspetto che l’indagine ha rivelato è che l’educatore spesso non trova collaborazione con le famiglie degli allievi della classe (domanda n. 3): il 36% afferma di essere per nulla d’accordo, mentre il 28% dichiara di essere poco d’accordo. Al contrario, si evince una buona collaborazione fra l’educatore e la famiglia dello studente con disabilità che segue: il 31% si mostra molto d’accordo e il 35% del tutto d’accordo.

Questo dato conferma una questione più volte analizzata dalla pedagogia speciale: l’educatore e l’insegnante di sostegno vengono considerati «assegnati» solo all’alunno con disabilità e non alla classe ove questo è inserito. Su questo aspetto occorre rimarcare due punti: in riferimento alla domanda «si sente coinvolto nelle attività educative rivolte al ragazzo con disabilità dagli insegnanti di sostegno e di classe?», il 22% si è detto molto d’accordo e il 34% del tutto d’accordo.

Ciò indica che l’educatore viene coinvolto nel supporto dello studente con disabilità; rimane invece in una posizione marginale rispetto alle attività educative rivolte alla classe: ben il 72% degli intervistati, infatti, dichiara di non essere per nulla d’accordo sul coinvolgimento «nelle attività educative rivolte a tutti gli studenti della classe da insegnanti di sostegno e di classe».

Il quesito sui contatti costanti con i sanitari che seguono l’alunno in ambito pubblico o privato ha visto il 38% dichiararsi abbastanza d’accordo; vi è dunque una collaborazione con i professionisti che seguono in ambito medico gli studenti che, come è stato dimostrato in letteratura, è indispensabile per una reale inclusione (Dettori e Carboni, 2020). In merito all’effettiva partecipazione degli educatori alla progettazione di istituto, va messo in risalto che la maggioranza non si sente coinvolta nei processi educativi della scuola. La scarsa valorizzazione dell’educatore emerge anche relativamente alla sua effettiva partecipazione alla progettazione di classe (il 36% degli intervistati dichiara di non essere per nulla d’accordo).

Dall’analisi dei dati raccolti sono desumibili, dunque, notevoli criticità sul pieno riconoscimento della figura dell’educatore socio-pedagogico all’interno dei contesti scolastici. In primo luogo, l’educatore scolastico deve fare i conti con la molteplicità di rappresentazioni della sua identità professionale. Si tratta di una figura «ibrida»: lavora infatti all’interno della scuola, ma non è contrattualmente e giuridicamente incardinata nella sua struttura.

Nonostante le numerose resistenze da parte di chi appartiene in maniera organica al sistema scolastico, accade — in parallelo — che ci si attenda che l’educatore scolastico possieda una sorta di proprietà taumaturgica, capace di risolvere i problemi di più varia natura relativi allo studente con disabilità. Il mandato istituzionale dell’educatore, inoltre, ne diminuisce la statura relegandolo in un perimetro in cui gli vengono affidate mansioni di «assistente», ruolo che implicitamente richiama la natura passiva dell’«assistito», il suo bisogno di sostegno e tutela, senza valorizzare la possibilità di una qualità superiore dell’esperienza scolastica.

Tale visione, unitamente alla tendenza a uno sguardo «medicalizzante» consolidatasi nel mondo della scuola (nonostante l’affermazione del modello ICF), sottrae importanti spazi di azione che dovrebbero essere propri della cura educativa. Un ulteriore fattore di rischio per possibili processi di disempowerment dell’educatore scolastico è rappresentato dalla confusione e dalla sovrapposizione con figure professionali contigue. Oltre ai fenomeni di sottovalutazione dell’educatore scolastico, può accadere che lo stesso — nella ricerca del «proprio posto» — sviluppi la tendenza a impegnarsi in uno spazio di competenza altrui o che abbia difficoltà a orientarsi a causa della distanza, a volte siderale, tra i mandati che idealmente dovrebbe perseguire e quelli che, nella pratica effettiva, deve tradurre in realtà.

Ianes e Canevaro sottolineano come quella dell’educatore sia una figura «nomade» (Canevaro e Ianes, 2019), in movimento, capace di una forte disposizione strategica e animata da un importante potenziale trasformativo, ma fragile allo stesso tempo, proprio per la sua posizione di subalternità (rispetto ai docenti) e di estraneità (in quanto appartenente a un servizio esternalizzato) rispetto alla scuola.

Il rapporto diadico che intrattiene con l’alunno con disabilità, unico nel suo genere e costitutivo del suo mandato professionale, può rafforzare ulteriormente il senso di separatezza rispetto alle altre figure educative presenti in classe e nell’istituto. Il lavoro di équipe, la condivisione di progettualità e di pratiche, lo sviluppo di competenze collettive rappresentano tutti aspetti irrinunciabili per la costruzione di una regia educativa forte, condivisa e calibrata sulle specifiche esigenze dei singoli contesti.

Di fondamentale importanza risultano la consapevolezza dell’educatore rispetto ai propri obiettivi, alle strategie da utilizzare nel preciso contesto in cui si trova a operare, la perfetta conoscenza delle procedure e delle regole della scuola in cui si presta servizio, al fine di poter costruire una relazione positiva con gli insegnanti e gli attori scolastici. Per quanto concerne le attività di progettazione per la classe e per l’Istituto occorre sottolineare come l’educatore potrebbe fornire un contributo fondamentale a tali attività, grazie allo scambio delle risorse derivanti dall’incontro tra la sua postura professionale e quella degli altri professionisti del team scolastico.

La scuola rappresenta un luogo in cui si incontrano diverse culture (pedagogiche, educative, progettuali, organizzative e burocratiche) ed è sorretta da plurime appartenenze e da una corrente tensionale che ne determina il baricentro. L’educatore, al suo ingresso in questa realtà, ha il difficile compito di capire come integrare il proprio progetto e il proprio mandato all’interno di quello, più ampio, del contesto istituzionale che lo accoglie.

Riflessioni finali sulle aree di intervento dell’educatore socio-pedagogico

Confinato per lungo tempo sullo sfondo della scena, a causa di una presunta minorità epistemica delle scienze dell’educazione, di un’identità professionale «debole» e della confusione derivante dalla contiguità con ruoli e competenze proprie di professioni «confinanti», l’educatore socio-pedagogico possiede oggi una fisionomia ben definita e ricopre un ruolo complesso e multistratificato, idoneo a giocare una funzione strategica nel dispiegamento di processi inclusivi all’interno dei micro e macro-contesti di vita delle persone con bisogni educativi speciali. Il suo campo d’azione, pur essendo specifico e delimitato, tocca tutte le dimensioni essenziali della vita delle persone: la relazione educativa, l’azione formativa, lo sviluppo dell’autonomia, la promozione e la valorizzazione delle potenzialità e della generatività trasformativa, la partecipazione attiva e democratica, il raggiungimento di una buona qualità dell’esistenza attraverso la costruzione di un Progetto di vita capace di rispondere in maniera complessiva ai bisogni e alle aspirazioni del soggetto, in seno a una visione eco-sistemica e a un sistema formativo integrato.

L’educatore socio-pedagogico si muove tra una tensione ideale, che aspira al successo formativo e alla piena realizzazione personale e sociale per il soggetto in formazione, e la sua realtà di vita — fatta di vincoli, risorse, facilitatori e barriere, battute d’arresto e momenti di svolta. Naturalmente non si trova a operare in un ambiente neutro e, proprio in virtù di questo, è necessario un coordinamento efficace ed efficiente di tutte le attività progettuali della classe e dell’istituto. Per la realizzazione di un contesto così articolato sono fondamentali uno scambio e un confronto costanti tra tutti gli attori scolastici e le reti territoriali nelle diverse fasi: progettuali, pianificatorie, gestionali e operative.

L’educatore opportunamente formato può fornire il suo fondamentale contributo a più livelli, operando tanto a livello progettuale, quanto in fase applicativa e valutativa degli interventi educativi (Chiappetta Cajola e Traversetti, 2018). In tale visione sistemica, ideale e desiderabile, ma non sempre pienamente realizzabile, si inserisce l’innovazione di una particolare modalità organizzativa che introduce la figura dell’educatore di Plesso/Istituto. Tale soluzione organizzativa potrebbe rappresentare una delle possibili, anche se parziali, risposte alle difficoltà insite nella creazione di una coralità dell’inclusione scolastica e sociale. Con l’espressione «Educatore di Plesso (o di Istituto)» si intende una particolare modalità organizzativa dei servizi educativi8 e dell’intervento degli educatori negli istituti scolastici della Città metropolitana di Bologna e di altri distretti territoriali dell’Emilia-Romagna e nazionali. In tale modello organizzativo è essenziale che l’educatore svolga la sua azione professionale avendo la possibilità non solo di lavorare individualmente con l’alunno con Bisogni Educativi Speciali (BES), ma anche di coinvolgere il piccolo gruppo, l’intera classe e tutto l’istituto scolastico.

Si tratta di un grande passo in avanti nel superamento della logica che basa l’intervento educativo sul rapporto individuale con l’alunno/studente con disabilità e con BES. In questo modo si raggiungono molteplici obiettivi:

- le competenze degli educatori possono essere utilizzate a supporto di tutti gli alunni della classe;

- la figura dell’educatore viene valorizzata attraverso le attività che coinvolgono un maggior numero di studenti e che facilitano la creazione di un ambiente inclusivo;

- si realizza un maggiore raccordo con le attività didattiche realizzate dai docenti curricolari e di sostegno;

- si favorisce una maggiore e più efficace partecipazione degli educatori alle attività funzionali della scuola;

- gli educatori vengono inseriti più stabilmente nel percorso intrapreso dai docenti curricolari e di sostegno;

- si possono realizzare laboratori per il potenziamento delle soft skills e delle competenze curricolari degli alunni.

Per la realizzazione di tale modalità organizzativa si utilizzano formule diversificate, in grado di razionalizzare le risorse. Ciò può avvenire attraverso una redistribuzione del monte ore degli educatori, che vengono impiegate per attività educative rivolte a tutti gli studenti frequentanti la scuola o accantonate — in caso di assenza dell’alunno — e reimpiegate in progetti specifici o in attività propedeutiche.

Un’ulteriore soluzione è rappresentata, inoltre, dall’assegnazione dell’educatore sia al Plesso/Istituto che a uno specifico alunno, modalità che attribuisce all’operatore un monte ore prefissato per i due tipi di attività e che consente maggiore fluidità operativa, in caso di assenza dell’alunno (Guglielmi, Sarchielli e Zambelli, 2021).

Conclusioni

Alla luce dei dati emersi dall’indagine e dalle considerazioni sopra esposte, è possibile affermare che l’educatore socio-pedagogico ha difficoltà a essere riconosciuto dalla scuola come mediatore e negoziatore nel sistema relazionale e formativo nel quale è inserito. Egli è chiamato, per sua formazione, a fare sintesi tra sapere, saper essere, saper fare e saper sentire, capacità indispensabili in grado di favorire la comprensione e la risoluzione delle situazioni problematiche, assumendosi la responsabilità, condivisa con gli altri protagonisti, di partecipare al movimento educazionale in un’ottica inclusiva (Demetrio,1990).

I dati dell’indagine ci mostrano, però, una realtà diversa: esso viene poco valorizzato e talvolta sottovalutato. Più le situazioni si muovono su un terreno di complessità (ad esempio gli allievi con una disabilità complessa, le relazioni con i genitori, ecc.), maggiore diventa la necessità di stringere una buona alleanza tra i vari professionisti delle scuole, seppur con ruoli e funzioni diverse. Le figure educative hanno, quindi, una valenza strategica per innescare processi di cambiamento e/o di innovazione nei contesti scolastici, anche grazie a pratiche educative finalizzate all’autodeterminazione degli allievi con disabilità. L’obiettivo, infatti, «è quello […] di proporre un’educazione che lo spinga a fare scelte autonome e feconde, quale risultato di un confronto continuo della sua progettualità con i valori che orientano la società in cui vive» (MIUR, 2012). Promuovere una maggiore integrazione e valorizzazione del ruolo degli educatori scolastici potrebbe portare a un ambiente scolastico più coeso ed efficace, migliorando il supporto agli studenti e la qualità dell’educazione complessiva.

La piena realizzazione dell’umanità di ciascuno si traduce in un processo di crescita integrale, di libertà e di partecipazione democratica, favorito dall’acquisizione dei punti di riferimento e degli aiuti necessari «per rinforzare le facoltà di comprensione e di giudizio e comprendere i cambiamenti che si verificano» (Delors, 1997), e per contribuire a strutturare l’identità dell’allievo, guidandolo nello sviluppo della «capacità di desiderare, di avere aspettative, mete, di esprimere una propria progettualità esistenziale» (Chiappetta Cajola, 2013).

Alla luce delle attuali e future sfide del nostro sistema scolastico, appare quindi importante pensare al ruolo dell’educatore a scuola non come un ospite, un’appendice dell’insegnante di sostegno e/o una figura assistenzialistica, ma come un co-progettista dei processi inclusivi in grado di porsi in una posizione sinergica, dialettica e competente tra i diversi attori istituzionali.

Bibliografia

Beck U. (2013), La società del rischio. Verso una seconda modernità, Roma, Carocci.

Belardinelli S. (2017), La relazione educativa tra cultura e competenze. In C. Fedeli (a cura di), Un’altra scuola. Quattro questioni, un’unica sfida, Milano, EDUcatt, pp. 49-63.

Benasayag M. (2022), Il cervello aumentato, l’uomo diminuito, Trento, Erickson.

Bertolini P. (2021), L’esistere pedagogico. Ragioni e limiti di una pedagogia come scienza fenomenologica fondata, Milano, Guerini Scientifica.

Booth T. e Ainscow M. (2008), L’index per l’inclusione, Trento, Erickson.

Caldin R. (2009), La prospettiva inclusiva nella/della scuola. Percorsi di ricerca e nuove questioni, «Studium Educationis», vol. 3, pp. 85-99.

Canevaro A. (a cura di) (2007), L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, Trento, Erickson.

Canevaro A. e Ianes D. (2019), Un altro sostegno è possibile. Pratiche di evoluzione sostenibile ed efficace, Trento, Erickson.

Chiappetta Cajola L. (2013), Per una cultura didattica dell’inclusione. In L. Chiappetta Cajola e A. M. Ciraci (a cura di), Didattica inclusiva: quali competenze per gli insegnanti?, Roma, Armando.

Chiappetta Cajola L. e Traversetti M. (2018), L’educatore professionale socio-pedagogico nei servizi educativi e scolastici tra sviluppo sostenibile e governance inclusiva: alcuni dati di ricerca, «ECPS Journal», vol. 17, pp. 113-138.

Delors J. (1997), Nell’educazione un tesoro: rapporto all’UNESCO della Commissione Internazionale sull’Educazione per il XXI secolo, Roma, Armando.

Demetrio D. (1990), Educatori di professione, Firenze, La Nuova Italia.

Dettori F. e Carboni F. (2020), I Disturbi del neurosviluppo e del comportamento, Milano, FrancoAngeli.

Di Masi D. (2022), Il servitore di due padroni. L’assistenza scolastica nella prospettiva degli educatori, «L’Integrazione Scolastica e Sociale», vol. 21, n. 4, pp. 80-91.

Di Michele P. (2020), Disabilità e inclusione scolastica. Una ricerca sugli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, «L’Integrazione Scolastica e Sociale», vol. 19, n. 3, pp. 127-146.

Di Michele P e Zagni B. (2022), Per una nuova ecologia dell’inclusione. Il sistema scuola e gli assistenti specialistici all’autonomia e comunicazione, «L’Integrazione Scolastica e Sociale», vol. 21, n. 4, pp. 92-123.

Foucault M. (2000), Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975), Milano, Feltrinelli.

Freire P. (2021), Il diritto e il dovere di cambiare il mondo. Per una pedagogia dell’indignazione, Trento, Erickson.

Gallese V. e Morelli U. (2024), Cosa significa essere umani? Corpo, cervello e relazione per vivere nel presente, Milano, Raffaello Cortina.

Gaspari P. (2018), Il nuovo identikit professionale dell’educatore socio-pedagogico in prospettiva inclusiva, «Italian Journal of Special Education for Inclusion», vol. 6, n. 2, pp. 27-41.

Guerbette G. (2009), Le sens de la compétence de collectif: Positionnements théoriques et constructions d’une question de recherche sur le concept, https://shs.hal.science/halshs-00518979/document

Guglielmi D., Sarchielli G. e Zambelli A. (2021), Il nuovo ruolo dell’Educatore di Plesso. Ricerca sul campo e indicazioni operative, Faenza, Homeless Book.

Iori V. (2016), Lo studioso che ha dato vita e respiro alla pedagogia fenomenologica in Italia: Piero Bertolini, «Encyclopaideia», vol. XX, n. 45, pp. 18-29.

Iori V. (a cura di) (2018), Educatori e Pedagogisti. Senso dell’agire educativo e riconoscimento professionale, Trento, Erickson.

Khromer C. (2005), Vers le management des compétences collectives: Proposition pour le repérage et la mise en auvre. Le cas d’une entreprise du secteur de la chimie, Grenoble, Thése en Sciences de Gestion, Université Mendès-France.

Le Boterf G. (2006), Construire les compétences individuelles et collectives. Agir et réussiravec compétence, Paris, Édition d’Organisation.

Le Boterf G. (2008), Travailler efficacement en réseau. Une compétence collective, Paris, Édition d’Organisation.

Lucisano P. e Salerni A. (2002), Metodologia della ricerca in educazione e formazione, Roma, Carocci.

Mariani A. (a cura di) (2024), La relazione educativa. Prospettive contemporanee, Roma, Carocci.

Matucci G. (2021), Personalizzazione degli apprendimenti, eguaglianza, capacità, Milano, FrancoAngeli.

Medeghini R. (2006), Dalla qualità dell’integrazione all’inclusione. Analisi degli indicatori di qualità per l’inclusione, Brescia, Vannini.

Michaux V. (2003), Competénce collective et systeme d’information, cinq cas de coordination dans les centres de contact, Nantes, Thèse en Sciences de Gestion, Université de Nantes.

Milani L. (2023), Collettiva-mente. Competenze e pratica per le èquipe educative, Bari, Progedit.

Moliterni P., Mura A. e Zanfroni E. (2021), Dentro la pedagogia speciale: verso una riattualizzazione dei processi inclusivi tra disabilità e marginalità. In S. Polenghi, F. Cereda e P. Zini (a cura di), La responsabilità della pedagogia nelle trasformazioni dei rapporti sociali. Storia, linee di ricerca e prospettive, Lecce, Pensa Multimedia.

Morin E. (2015), Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione, Milano, Raffaello Cortina.

Morin E. (2023), La sfida della complessità, Firenze, Le Lettere.

Mortari L. (2015), Filosofia della cura, Milano, Raffaello Cortina.

Mortari L. (2021), I modi della cura educativa. In A. Mariani (a cura di), La relazione educativa. Prospettive contemporanee, Roma, Carocci.

Nosari S. (2017), Pedagogia del cambiamento. Punto di vista, traduzione, successione, UTET Università, Novara, De Agostini Scuola.

Oggionni F. (2019), Il profilo dell’educatore. Formazione e ambiti di intervento, Roma, Carocci.

OMS, International Classification of Functioning, Disability and Health, https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health.

Petit S. (1998), La situation de travail productrice de compétence collective, «Éducation Permanente», vol. 135, pp. 99-107.

Reggio P. (2023), L’esperienza è base privilegiata per l’apprendimento. Se il compito con ragazze/i è significare il quotidiano, «Animazione Sociale. Rivista degli operatori sociali», vol. 6, n. 365.

Retour D. e Khromer C. (2006), La compétence collective, maillon clé de la gestion des compétences, https://hal.science/hal-00172696

UNESCO (2009), Principi guida per promuovere la qualità nella scuola inclusiva. Raccomandazioni politiche, https://www.european-agency.org/sites/default/files/key-principles-for-promoting-quality-in-inclusive-education_key-principles-IT.pdf

Wittorski R. (1997), Analyse du travail et production de compétence collectives, Paris, L’Harmattan.

Wittorski R. (1998), De la fabrication des compétences, Paris, Éducation Permanente, https://hal.science/hal-00172696/

-

1 Docente di Pedagogia Speciale presso l’Università degli Studi di Sassari.

-

2 Docente specializzata per le attività di sostegno didattico nella Scuola Secondaria di secondo grado, Ricercatrice per Fondazione Eurispes — Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali.

-

3 Dottoranda del Corso di Dottorato di Ricerca di Interesse Nazionale in Teaching & Learning Sciences: Inclusion, Technologies, Educational Research and Evaluation (ciclo XXXIX — AA.AA. 2023/2026) presso l’Università di Macerata (sede prevalente delle attività: Università degli Studi di Sassari).

-

4 Associate Professor of Special Education at the University of Sassari.

-

5 Qualified Support Teacher in Upper Secondary School, Researcher at Eurispes Foundation — Institute of Political, Economic and Social Studies.

-

6 PhD Candidate in the National Doctoral Program in Teaching & Learning Sciences: Inclusion, Technologies, Educational Research and Evaluation (39th cycle — Academic Years 2023–2026) at the University of Macerata (main research activities based at the University of Sassari)

-

7 Il contributo è il risultato del lavoro congiunto dei tre autori: G.F. Dettori ha curato i paragrafi La ricerca, il campione, lo strumento d’indagine, Risultati della ricerca e Conclusioni; E. Mura ha curato i paragrafi L’inclusione nella scuola italiana, L’educatore socio-pedagogico come professionista inclusivo, Discussione; M.L. Pinna ha curato i paragrafi Il ruolo strategico dell’educatore tra competenze professionali e responsabilità condivise, Discussione, Riflessioni finali sulle aree di intervento dell’educatore socio-pedagogico.

-

8 Accordo di programma metropolitano per l’inclusione scolastica e formativa dei bambini, alunni e studenti con disabilità 2016-2021, prorogato fino al dicembre 2023 e in seguito ulteriormente prorogato nella forma attualmente vigente, https://www.cittametropolitana.bo.it/scuola/Engine/RAServeFile.php/f/Documenti/ADPsettembre2016_finaleODT_sta mpa.pdf (consultato il 29 gennaio 2025).

Vol. 24, Issue 3, September 2025