Vol. 2, n. 1, Luglio 2025

Il punto di vista delle assistenti sociali che operano nei Servizi per il Reddito di Cittadinanza

Riflessioni a partire da una ricerca esplorativa in Regione Lombardia

Federica Vezzoli1

Sommario

L’articolo esplora il punto di vista e le esperienze delle assistenti sociali nei Servizi per il Reddito di Cittadinanza (RdC) in Lombardia nell’ultimo anno di applicazione della misura (2023), evidenziando le sfide e le implicazioni connesse alle loro pratiche professionali. L’introduzione del RdC e le modifiche normative che si sono susseguite nel corso degli anni hanno infatti generato un profondo rallentamento nei servizi sociali competenti in materia e nella costruzione di pratiche professionali condivise. Il contributo qui presentato si inserisce all’interno di una ricerca più ampia condotta con una metodologia mista. In modo particolare, dalle interviste semi-strutturate rivolte alle assistenti sociali è emersa una rappresentazione degli elementi che influenzano negativamente o supportano la loro pratica professionale all’interno dei servizi di interesse. Si rilevano, inoltre, importanti considerazioni rispetto al tema delle condizionalità e ai vissuti di svalutazione professionale e stigma percepito dalle professioniste. Infine, i risultati della ricerca permettono di avviare riflessioni significative sul ruolo e le sfide del servizio sociale nella lotta alla povertà, anche alla luce dell’introduzione dell’Assegno di Inclusione, quale nuova e unica misura nazionale di sostegno al reddito per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.

Parole chiave

Reddito di Cittadinanza, assistenti sociali, pratiche professionali, contrasto alla povertà, stigma per associazione.

The perspective of social workers in Citizenship Income Services

Insights from an exploratory study in Lombardy Region

Federica Vezzoli2

Abstract

The article explores the perspectives and experiences of social workers in the Citizenship Income Services (RdC) in Lombardy during its final year of implementation (2023), highlighting the challenges and implications related to their professional practices. The introduction of the RdC and the changes over the years have significantly slowed down the social services and the development of shared professional practices. This contribution is part of a broader research conducted using a mixed methodology. In particular, semi-structured interviews with social workers showed the factors that negatively influence or support their professional practice within the services of interest. Important considerations also emerged regarding the issue of conditionality and the experiences of professional devaluation and stigma among the social workers. Lastly, the research findings allow us to start significant reflections on the role and challenges of social services in the fight against poverty, also considering the introduction of the Inclusion Allowance as the new national income support measure to fight poverty and social exclusion.

Keywords

Citizenship Income, social workers, professional practices, poverty, courtesy stigma.

Introduzione

Negli ultimi anni, anche l’Italia ha introdotto nel proprio sistema socioassistenziale delle misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, adeguandosi così alla richiesta della Commissione Europea di sostenere i cittadini più vulnerabili. Questi supporti hanno previsto, a fianco dell’erogazione di un contributo economico mensile, la costruzione di un progetto personalizzato di reinserimento sociale e lavorativo (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2013).

Tuttavia, dopo diverse sperimentazioni sul territorio, il quadro italiano riguardo a questo tema si presenta come particolarmente complesso.

Uno degli aspetti più critici è rappresentato proprio dalla continua evoluzione delle misure: si passa infatti dal Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) al Reddito di Inclusione — introdotto con il D.Lgs. 147/2017 —, per poi arrivare al D.L. 4/2019 che istituisce il Reddito di Cittadinanza (RdC) e, infine, da gennaio 2024, all’Assegno di Inclusione (ADI).

In aggiunta, la modalità di diffusione delle informazioni, la comunicazione mediatica sul tema, i differenti criteri di accesso e i vari servizi coinvolti nella gestione del sistema a livello locale hanno contribuito a incrementare questa complessità, generando, da un lato, la necessità di una costante e repentina riorganizzazione dei servizi sociali competenti in materia e, dall’altro, acuendo il rischio di diffondere ulteriore confusione sia tra i cittadini che tra gli stessi operatori — i quali all’inizio del 2019 erano ancora impegnati a strutturare e implementare i servizi legati al Reddito di Inclusione (Bruni e Peris Cancio, 2021; Caritas, 2021; Acconcia, 2022; Allegri et al., 2022; Peris Cancio, 2022).

Se con l’introduzione di una misura nazionale di sostegno al reddito, la lotta alla povertà si è guadagnata uno spazio specifico all’interno dei servizi sociali comportando un cambiamento epocale (Gubert e De Capite, 2021), le continue modifiche hanno generato un profondo rallentamento nella riorganizzazione degli stessi e nella costruzione di pratiche professionali condivise (Panciroli, 2020).

La ricerca presentata nell’articolo si propone dunque di portare alla luce sfide e implicazioni relative all’attuazione del Reddito di Cittadinanza nel contesto lombardo, offrendo una prospettiva sulle pratiche professionali delle assistenti sociali che hanno operato all’interno dei Servizi RdC e mettendo in luce i loro vissuti e punti di vista.

L’impatto del Reddito di Cittadinanza

La velocità di cambiamento e l’impatto mediatico (Chiodo, 2021; Allegri et al., 2022) del Reddito di Cittadinanza hanno comportato non solo una confusione notevole nei beneficiari e negli stessi professionisti (Alleanza contro la povertà in Italia, 2019; Caritas, 2021; Polis Lombardia, 2021), ma anche un ampliamento significativo nel numero dei potenziali beneficiari da prendere in carico da parte dei servizi sociali, con il conseguente incremento esponenziale del carico di lavoro.

Un’interessante indagine portata avanti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2022) e volta a valutare l’impatto dei percorsi di inclusione sociale secondo una metodologia controfattuale ribadisce come il carico di lavoro delle assistenti sociali sia fortemente correlato all’incidenza dei nuclei beneficiari di RdC. Inoltre, il report di World Bank Group (2023) sulla valutazione del processo di presa in carico nel Reddito di Cittadinanza ha evidenziato come ciò generi importanti difficoltà non solo nelle fasi che precedono l’avvio del percorso di inclusione, aumentando così i tempi di convocazione delle persone beneficiarie (che spesso vengono assegnate in blocco da parte dei coordinatori a causa della mancanza di regolarità nei caricamento delle pratiche nella piattaforma di riferimento), ma anche nell’utilizzo della piattaforma GEPI e degli strumenti messi a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Infatti, la ricerca sopracitata ha evidenziato l’esperienza delle professioniste relativamente all’impossibilità di applicare nella pratica quanto previsto dalla normativa e dalle linee guida di riferimento (MLPS, 2019).

Come sottolineano Licursi e colleghi (2022), nella presa in carico dei nuclei beneficiari, le assistenti sociali sono chiamate a utilizzare gli strumenti previsti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma lamentano la difficoltà di realizzare a pieno il proprio compito professionale per via del numero elevato di situazioni da seguire.

Un’importante ricerca nazionale (Salmieri, 2021) che, tramite una survey online, ha coinvolto 6.558 assistenti sociali con l’obiettivo di indagare la loro esperienza professionale rispetto al contrasto alla povertà e alla gestione del Reddito di Cittadinanza mette in luce l’opinione delle professioniste, evidenziando come, spesso, siano state costrette a svolgere colloqui in maniera frettolosa, tralasciando così un approfondimento della situazione che avrebbe potuto generare un cambiamento nella vita delle persone. L’indagine riporta inoltre come gli elementi sopracitati abbiano contribuito a diffondere una percezione del ruolo dell’assistente sociale all’interno di questi servizi come centrata unicamente su compiti burocratici piuttosto che generativi e trasformativi (Nesti e Graziano, 2021). Alcuni autori (Bruni e Salmieri, 2021; Galligani, 2021; Acconcia, 2022; Peris Cancio, 2022; Salmieri, 2022) sottolineano infatti come le assistenti sociali, per rispondere alle richieste e alle tempistiche imposte dalla normativa, abbiano spesso corso il rischio di incorrere in una deriva prestazionale, andando a compromettere in alcuni casi la qualità degli interventi proposti.

Le difficoltà di collaborazione con i soggetti coinvolti nell’attuazione del Reddito di Cittadinanza

Il lavoro con gli altri soggetti territoriali che dovrebbero essere coinvolti a più riprese nell’attuazione degli interventi del RdC viene spesso descritto dalle professioniste come complesso e faticoso (Polis Lombardia, 2021) e sembra costituire più un obiettivo a cui tendere che un punto di partenza sul quale basare le progettualità (Bruni e Salmieri, 2021). In particolare, emerge dalla voce delle assistenti sociali italiane una difficoltà di collaborazione soprattutto con i servizi sociosanitari, che ha comportato l’abbandono della possibilità di effettuare Quadri di analisi (esito C), così come previsto dalla normativa e il conseguente ripiego su esiti B, ovvero progettualità semplificate, anche quando la situazione richiedeva altro (Mozzana et al., 2021).

Le ricerche (Bruno et al., 2022; Sacchi et al., 2023a; 2023b) supportano questo aspetto evidenziando come in tutti i territori italiani il ricorso alla costruzione di équipe multidisciplinari sia venuto meno. L’esempio di regione Lombardia riportato in un’indagine di Mozzana (2021) è calzante: nella maggior parte dei casi (73,9%), dopo la fase di valutazione multidimensionale iniziale, le assistenti sociali hanno optato per una presa in carico semplice, mentre invece solo il 4,3% delle professioniste segnala di essere riuscita a procedere con una progettualità complessa coinvolgendo i servizi specialistici. Inoltre, secondo un recente report di World Bank Group (2023), nel corso del 2022 il 43% dei nuclei beneficiari di RdC è stato indirizzato verso i percorsi di inclusione sociale; di questi, il 70% è stato avviato verso un Patto semplificato, il 4% verso un Patto complesso e solo l’1% è stato inviato ai servizi specialistici.

Anche il Centro per l’Impiego viene citato tra gli attori con cui è risultata difficile una presa in carico condivisa e Chiodo (2021) sottolinea come anche rispetto al tema dell’inclusione lavorativa le assistenti sociali abbiano dovuto supplire alle mancanze presenti, facendosi carico di compiti altri.

Rispetto a ciò, Salvati (2022) evidenzia come la mancanza di protocolli comunicativi efficaci abbia acuito le difficoltà di integrazione tra il servizio sociale e il Centro per l’Impiego. In aggiunta, solo dopo quattro anni dall’introduzione del Reddito di Cittadinanza, si è resa possibile l’interoperabilità tra la piattaforma GEPI dei servizi sociali e la piattaforma MyANPAL del Centro per l’Impiego. Alcuni autori, infatti, individuano proprio nell’architettura del Reddito di Cittadinanza uno dei principali fattori che ha complessificato e indebolito le già fragili reti di collaborazione che i servizi coinvolti avevano cercato di strutturare con il REI (Bruni e Peris Cancio, 2021; Visentin, 2022).

Tuttavia, le ricerche presenti sul tema (Caritas, 2021; MLPS, 2021; Salmieri, 2021; Braida et al., 2022; Bruno et al., 2022; Gori, 2023; Sacchi et al., 2023a; 2023b; WBG, 2023) hanno messo in evidenza non solo le criticità, ma anche le strategie introdotte dalle assistenti sociali e dai servizi per far fronte alle difficoltà emergenti. In un recente contributo volto ad approfondire l’esperienza delle assistenti sociali nel contesto dell’implementazione del Reddito di Cittadinanza (Braida et al., 2022), si rileva come un elemento chiave dell’agire professionale sia rappresentato dalla cosiddetta «capacità combinatoria» dell’operatore, ovvero l’abilità di saper combinare le risorse e gli strumenti a disposizione in maniera creativa all’interno dei progetti personalizzati — una capacità a cui spesso le assistenti sociali hanno fatto ricorso per far fronte alle difficoltà emergenti.

Un tema controverso: le condizionalità previste dalla normativa e la discrezionalità delle assistenti sociali

Il Decreto-legge 4/2019 attribuisce ai servizi sociali competenti in materia anche un ruolo di controllo, al fine di segnalare coloro che non adempiono agli obblighi previsti dalla normativa, quali la mancata presentazione ai colloqui o il mancato rispetto degli impegni presi con la sottoscrizione del Patto per l’Inclusione Sociale.

Questo tema è frequentemente trattato nelle ricerche sull›argomento (Bruni e Salmieri, 2021; Caritas, 2021; Chiodo, 2021; Galligani, 2021; Allegri et al., 2022), che evidenziano come l’Italia abbia uno dei sistemi di condizionalità più rigidi di tutta Europa.

In modo particolare, le indagini volte a esplorare il punto di vista delle professioniste in merito alla centratura del Reddito di Cittadinanza sul concetto di attivazione e sulle condizionalità sottolineano come vi sia un ricorso limitato al sistema di segnalazioni e sanzioni previsto dalla legge, poiché ritenuto poco utile ai fini del percorso di supporto e accompagnamento. Più in generale, le condizionalità sembrano essere percepite dalle professioniste come un elemento di fatica, che contribuisce a influenzare in maniera negativa la relazione tra loro e le persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza (Allegri et al., 2022; Cellini e Bianciardi, 2021).

Inoltre, le assistenti sociali sembrano condividere più l’idea di un reddito minimo incondizionato per tutti coloro che si trovano in una situazione di povertà assoluta, allineandosi con quanto emerge da alcuni studi in cui viene messo in evidenza come l’applicazione di condizionalità stringenti spesso comporti l’esclusione della fascia più povera della popolazione (Salmieri, 2021).

Tuttavia, le ricerche (Nothdurfter, 2016; Ponnert e Svensson, 2016) evidenziano anche un duplice approccio delle assistenti sociali rispetto al tema dell’attivazione e delle condizionalità: se da un lato le professioniste criticano l’insostenibilità etica dei programmi basati su condizionalità, che vengono spesso percepiti come punitivi e poco rispettosi delle reali difficoltà delle persone in condizioni di povertà, dall’altro lato sembrano apprezzare una logica che riduce la responsabilità professionale, al fine di limitare il rischio di incorrere in sentimenti di frustrazione quando gli interventi non raggiungono i risultati sperati. Secondo Burgalassi e Tilli (2021) quest’ultimo approccio rischia di trasformare il principio di assunzione di responsabilità individuale in un’imputazione di colpa nei confronti delle persone beneficiarie nel caso in cui gli interventi messi in campo dovessero avere un esito negativo.

Ampliando lo sguardo, la letteratura approfondisce il ruolo delle assistenti sociali come street level bureaucrats (Lipsky, 1980), i quali lavorano a stretto contatto con i cittadini ed esercitano un certo grado di discrezionalità, determinando di fatto la possibilità per gli stessi di accedere a eventuali benefici (Nothdurfter, 2016; Leonardi, 2019).

Come sottolinea Leonardi (2019),

nell’attuare gli interventi, gli operatori prendono delle decisioni che influenzano in maniera significativa la vita delle persone: non sono dei semplici esecutori ma contribuiscono a costruire e ricostruire informalmente le politiche con il loro lavoro quotidiano (Leonardi, 2019, p. 4).

Nella prospettiva del Social Work, la street level bureaucracy è stata presa in considerazione principalmente per quanto riguarda la fase di assessment e valutazione per l’accesso a determinate prestazioni di welfare (Ellis, 2007) o per l’individuazione di pacchetti di aiuto nell’ottica del case management (Folgheraiter, 2003).

Operando a questo livello, le professioniste svolgono un ruolo molto delicato, poiché sono tenute non solo a gestire le esigenze dell’organizzazione presso cui lavorano, ma anche quelle delle persone che incontrano e le risorse disponibili. In questo, le assistenti sociali possono sperimentare l’insorgere di tensioni (Noci, 2013; Leonardi, 2019), a causa della convergenza di diversi elementi, tra cui: il rispetto dei criteri di accesso stabiliti dalla normativa di riferimento e la scarsità di risorse disponibili, rispettando allo stesso tempo i principi di trasparenza ed equità che stanno alla base degli interventi pubblici (Parker, 2017; Van Berkel et al., 2017) e del mandato deontologico delle assistenti sociali (CNOAS, 2020).

In aggiunta, nel momento in cui la prestazione di welfare si aggancia alla messa in campo di interventi di aiuto che prevedono l’attivazione delle persone beneficiarie di una determinata misura a fronte dell’applicazione di condizionalità — così come nel caso del Reddito di Cittadinanza — le assistenti sociali possono incorrere in dilemmi etici (Banks, 1999) che emergono dall’inevitabile bilanciamento tra i requisiti di accesso previsti dalla normativa, le aspettative o richieste dei cittadini e il rispetto dei principi fondanti della professione — spesso connessi al rispetto della libertà di scelta e alla promozione del principio di autodeterminazione (Saruis, 2013).

Morgen (2001), tuttavia, ribadisce l’impegno costante delle assistenti sociali nel trovare un senso e una chiave di lettura tra i propri valori, quelli degli enti presso cui lavorano, dei cittadini che incontrano e dei policy makers. Gli spazi di discrezionalità dell’assistente sociale hanno quindi un impatto importante sull’andamento dei percorsi all’interno dei programmi di contrasto alla povertà (Van Berkel et al., 2017). Infatti, per trovare una mediazione tra le tensioni sopracitate, le assistenti sociali dispongono di un certo potere discrezionale, che si manifesta nel momento in cui l’operatore è libero di scegliere tra varie modalità di azione o non — azione (Barberis et al., 2019). Più in generale, la letteratura (Van Berkel et al., 2012; Saruis, 2013; Leonardi, 2019) si sofferma sulle relazioni che si instaurano tra cittadini e street-level workers rilevando come atteggiamenti di accoglienza e cura della situazione da parte dei professionisti possano influenzare in maniera positiva l’esito dei percorsi di attivazione, a differenza di comportamenti standardizzati e con un approccio burocratico-amministrativo. L’attenzione viene posta quindi non tanto sull’oggetto del programma di intervento, ma piuttosto sulle modalità accompagnamento delle persone beneficiarie di una determinata prestazione o contributo.

Metodologia di ricerca

L’articolo presenta i risultati di uno studio più ampio, che ha perseguito la finalità di esplorare e approfondire le pratiche professionali delle assistenti sociali che lavorano all’interno dei servizi competenti per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale in Lombardia (definiti al 31 dicembre 2023 come Servizi per il Reddito di Cittadinanza – Servizi RdC).

Si tratta di un disegno di ricerca articolato, che si è concretizzato anzitutto attraverso la realizzazione di un’indagine preliminare finalizzata a delineare una mappatura di tutti i Servizi per il Reddito di Cittadinanza presenti in Lombardia e di una survey a n. 71 responsabili dei sopracitati servizi, al fine di comprenderne la loro composizione e organizzazione. A fronte di questa prima fase, è stato rilevato un panorama di n. 83 Servizi RdC, per lo più gestiti in modalità associata. In secondo luogo, l’indagine ha visto la realizzazione di un approfondimento sull’oggetto di indagine specifico, ovvero le pratiche professionali delle assistenti sociali, tramite la somministrazione di interviste semi-strutturate alle operatrici e alle persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza. In modo particolare, le prime azioni sono state propedeutiche alle seconde.

Queste due rilevazioni, l’una quantitativa e l’altra qualitativa, hanno permesso di descrivere ed esplorare l’oggetto di ricerca in maniera ampia. La scelta di strutturare un disegno di ricerca che utilizza due metodi diversi si è resa necessaria per diverse ragioni. Anzitutto, l’intenzione di svolgere uno studio sulla pratica professionale delle assistenti sociali ha richiesto inevitabilmente di dover rilevare in via preliminare l’universo dei Servizi per il Reddito di Cittadinanza presenti in Lombardia, al fine di poter comprendere meglio la loro composizione e ottenere l’accesso al campo. Inoltre, la mancanza di una mappatura dei servizi in questione ha reso fondamentale la produzione di materiale inedito che potesse risultare utile per ulteriori ricerche o approfondimenti e, quindi, provasse a colmare la carenza di dati sul tema. Infine, alla preliminare finalità descrittiva di questi servizi si accosta una finalità di approfondimento esplorativo e conoscitivo legata alla pratica professionale e all’esperienza delle assistenti sociali, tema su cui attualmente la letteratura nazionale risulta essere ridotta.

Le interviste sono state svolte online, tramite le piattaforme Skype, Teams e Zoom, e sono state audioregistrate. La scelta di utilizzare questa modalità si rifà alla necessità di conciliare al meglio le esigenze dei partecipanti alla ricerca, sia in termini di tempo che di spazio.

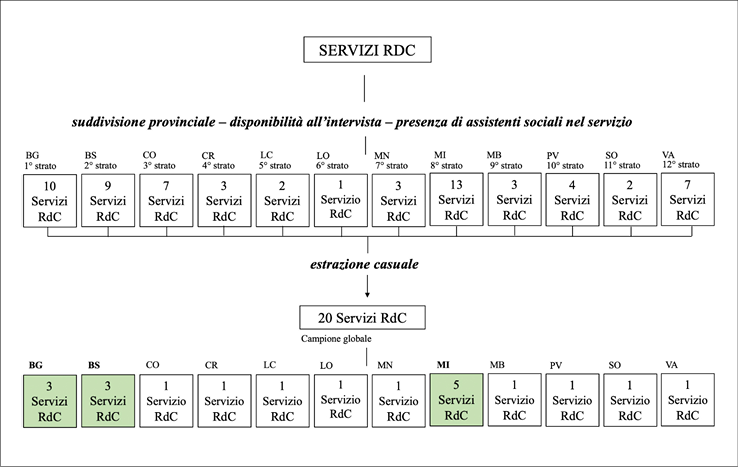

Dopo aver raccolto i dati ottenuti dalla somministrazione del questionario telefonico alle figure di coordinamento dei Servizi RdC si è proceduto con il campionamento delle assistenti sociali da intervistare. Ci si è prefissati di svolgere almeno 20 interviste all’interno del territorio lombardo. A fronte di ciò e dei dati raccolti dal questionario telefonico, si è optato per una modalità di campionamento stratificata casuale (Corbetta, 2014).

Si è suddivisa, quindi, la popolazione in sottopopolazioni il più omogenee possibili e, successivamente, si è estratto mediante un procedimento casuale semplice un campione da ogni strato, per poi unire i campioni dei singoli strati in un unico campione globale (Corbetta, 2014).

Ai fini del campionamento, i criteri individuati per formare le sottopopolazioni sono stati i seguenti:

- suddivisione provinciale;

- disponibilità ad essere intervistati;

- presenza di assistenti sociali nel servizio.

A fronte di questi criteri la popolazione totale di riferimento è rappresentata da n. 64 Servizi RdC, dal momento che due servizi non contemplavano la presenza di assistenti sociali all’interno di essi e, di conseguenza, esulavano dal focus della ricerca.

Sono stati quindi creati dei cluster tenendo in considerazione questi criteri, per poi estrarre casualmente all’interno di essi servizi a cui rivolgersi per la somministrazione dell’intervista.

Inoltre, si è scelto di estrarre almeno un Servizio RdC per provincia, tranne per le province — più popolose — di Milano, Brescia e Bergamo in cui se ne sono estratti rispettivamente cinque, tre e tre (figura 1).

Fig. 1 – Schema riassuntivo del procedimento legato al campionamento dei Servizi RdC da intervistare (fonte: elaborazione dell’autrice).

Nella tabella 1 è possibile visionare un riassunto delle principali caratteristiche sociodemografiche delle assistenti sociali intervistate con le relative codifiche per la trascrizione. In modo particolare, tutte le professioniste intervistate appartengono al genere femminile e hanno un’età media di 34,5 anni. Per quanto riguarda il loro titolo di studio, invece, la maggior parte (14 intervistate su 20) possiede una laurea triennale, mentre le restanti una laurea magistrale. Inoltre, la media relativa alla durata di svolgimento dell’attività professionale di assistente sociale in generale è di 6,4 anni.

Per quanto riguarda, invece, gli anni di esperienza all’interno di un Servizio per il Reddito di Cittadinanza la media si attesta intorno ai 2,3 anni. La maggior parte di loro (13 assistenti sociali su 20), tuttavia, non ha esperienza pregressa nei precedenti servizi competenti per il contrasto alla povertà (a titolo esemplificativo: Servizio REI) che si sono susseguiti a partire dal 2017 in avanti, anno in cui è entrata in vigore la prima misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.

Le aree indagate tramite le interviste alle assistenti sociali hanno riguardato principalmente l’esperienza all’interno di un servizio competente per il contrasto alla povertà e nella costruzione dei Patti per l’Inclusione Sociale, le attività svolte, eventuali difficoltà o lati positivi connessi alla pratica professionale e la relazione con le persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza.

Tabella 1

Riassunto delle principali caratteristiche sociodemografiche delle assistenti sociali intervistate

|

Codifica |

Genere |

Anno di nascita |

Titolo di studio |

Anno avvio professione |

Anni di esperienza su RdC |

Esperienza pregressa su SIA/REI |

|

AS.1 |

F |

1990 |

LT |

2015 |

3 |

SI |

|

AS.2 |

F |

1986 |

LT |

2021 |

1 |

NO |

|

AS.3 |

F |

1960 |

LT |

2006 |

1 |

NO |

|

AS.4 |

F |

1985 |

LM |

2020 |

2 |

NO |

|

AS.5 |

F |

1997 |

LT |

2021 |

1 |

NO |

|

AS.6 |

F |

1990 |

LM |

2019 |

3 |

NO |

|

AS.7 |

F |

1993 |

LM |

2020 |

2 |

NO |

|

AS.8 |

F |

1990 |

LT |

2016 |

3 |

SI |

|

AS.9 |

F |

1992 |

LT |

2018 |

3 |

NO |

|

AS.10 |

F |

1995 |

LM |

2021 |

1 |

NO |

|

AS.11 |

F |

1985 |

LT |

2008 |

3 |

SI |

|

AS.12 |

F |

1985 |

LT |

2011 |

3 |

SI |

|

AS.13 |

F |

1985 |

LM |

2016 |

2 |

NO |

|

AS.14 |

F |

1998 |

LT |

2020 |

2 |

NO |

|

AS.15 |

F |

1982 |

LT |

2006 |

2 |

SI |

|

AS.16 |

F |

1990 |

LT |

2019 |

2 |

NO |

|

AS.17 |

F |

1993 |

LT |

2019 |

3 |

NO |

|

AS.18 |

F |

1989 |

LM |

2019 |

3 |

NO |

|

AS.19 |

F |

1972 |

LT |

2002 |

3 |

SI |

|

AS.20 |

F |

1993 |

LT |

2017 |

3 |

SI |

Le interviste, dopo essere state audioregistrate, sono state trascritte e analizzate con il supporto del programma MAXQDA, un software per l’analisi dei dati testuali. Tutte le interviste sono state anonimizzate e codificate. La codifica è stata condotta attraverso un approccio induttivo, partendo direttamente da ciò che emergeva dai dati senza applicare categorie predefinite. Il processo di codifica si è articolato in diverse fasi: inizialmente, ogni intervista è stata esaminata per individuare unità di significato rilevanti (parole, frasi, concetti), che sono state associate a codici. Questi codici sono stati utilizzati per raggruppare i dati secondo caratteristiche comuni, permettendo di tracciare schemi ricorrenti nei discorsi delle partecipanti. Una volta completata la codifica preliminare, si è proceduto con l’individuazione dei relativi temi e sottotemi e con la costruzione di una mappa tematica funzionale a raccogliere e riordinare quanto emerso, al fine di offrire una rappresentazione visiva dei principali argomenti trattati nelle interviste. Si è poi proceduto con la selezione di estratti e citazioni che potessero esemplificare ciò che è stato categorizzato (Ritchie et al., 2003).

Presentazione dei risultati

Il presente paragrafo illustra i principali risultati emersi dall’analisi delle interviste realizzate con le assistenti sociali operanti all’interno di un servizio strutturato per il contrasto alla povertà.

L’introduzione del Reddito di Cittadinanza e il sistema connesso ad esso hanno comportato diverse criticità che richiedono un’attenta riflessione per supportare adeguatamente la pratica professionale delle operatrici.

Che cosa aiuta le assistenti sociali dei Servizi RdC

Lavorare in un’equipe interprofessionale

Dalle interviste emerge come la possibilità di lavorare all’interno di un’équipe interprofessionale, composta quindi da diversi professionisti appartenenti a differenti aree (psicologi, educatori, operatori della mediazione al lavoro…), rappresenti un fattore positivo per la pratica professionale delle assistenti sociali, dal momento che permette di adottare sguardi altri, lavorare in maniera migliore con le persone e far fronte alle fatiche emergenti dall’importante carico di lavoro e dall’incertezza.

[…] Siamo un bel gruppo. Ogni lunedì mattina ci troviamo, facciamo la nostra équipe di lavoro e mai nella mia vita ho avuto così nella mia vita professionale ho avuto così tanto. Quindi arriveranno cambiamenti, è vero… li affronteremo. Questa situazione di incertezza ci costringe a riflettere, pone tanti dilemmi etici, ma davvero questo gruppo di lavoro misto è prezioso, io non ho mai avuto la possibilità di lavorare così professionalmente supportata da diverse figure. [AS.3]

La supervisione professionale

Un ulteriore elemento che emerge dalle interviste come di aiuto per la pratica professionale delle assistenti sociali è rappresentato dall’opportunità di aver svolto percorsi di supervisione all’interno del proprio servizio. Le assistenti sociali sottolineano, infatti, quanto questo sia stato di fondamentale importanza per avere un momento dedicato alla riflessione e affrontare anche i dilemmi etici emergenti dalla pratica quotidiana.

[…] Noi abbiamo fatto anche un percorso quest’anno di supervisione dedicata proprio all’équipe RdC, che era suddivisa in cinque incontri e questo ci ha permesso in un momento di fatiche e resistenze di far circolare anche un po’ le idee sui vari temi. Abbiamo anche affrontato temi anche un po’ etici, quindi tutta quella serie di questioni etiche che ti travolgono sul Reddito di Cittadinanza: quanto essere ligi alla condizionalità, quanto invece essere più morbidi, sul nostro ruolo insomma… ci ha dato una cornice importante entro cui agire poi. [AS.11]

Il confronto con altre colleghe e la collaborazione con il Terzo Settore

In alcuni casi, la messa a sistema di veri e propri tavoli di lavoro o cabine di regia a livello provinciale ha permesso alle professioniste di supportarsi a vicenda, aggiornarsi e di individuare delle modalità di lavoro congiunte, anche al fine di migliorare le opportunità di collaborazione con altri servizi presenti nei territori.

[…] Con quella che viene chiamata appunto «cabina di regia» ogni due settimane abbiamo incontri, ci ritroviamo come gruppo tecnico per affrontare le questioni legate alle procedure, agli aggiornamenti, alla condivisione di metodi di lavoro, che non è così scontato. [AS.3]

Un altro aspetto facilitante che emerge dalle interviste riguarda la relazione instaurata con le associazioni presenti nell’Ambito Territoriale di riferimento e, in maniera più ampia, con il Terzo Settore, che ha generato delle ricadute positive non solo per le persone beneficiarie, ma anche per il servizio stesso.

Noi abbiamo istituito dei tavoli di lavoro in cui abbiamo stretto delle collaborazioni molto forti con gli interlocutori del territorio. Parlo del Centro di Ascolto, di associazioni sul territorio… da un punto di vista sportivo, culturale, scolastico, una collaborazione a trecentosessanta gradi. Quindi questo, questo lavorare in sinergia incontrandoci con una cadenza e avendo degli scambi diciamo costanti, questo contaminarsi… è sicuramente un valore aggiunto che ci ha permesso di aiutarci a vicenda. [AS.1]

Che cosa mette in difficoltà le assistenti sociali dei Servizi RdC

Il turn over e il carico di lavoro

Per diverse assistenti sociali il turn over di vari professionisti nello stesso servizio rappresenta un elemento di criticità significativo, che ha contribuito ad appesantire il carico di lavoro e ad accrescere non solo le difficoltà di gestione del servizio stesso, ma anche e soprattutto il senso di fatica vissuto dalle professioniste.

C’è stato parecchio turn over nel nostro servizio… poi siamo comunque pochi; magari un pezzettino lo seguiva la mia collega, poi una è andata in maternità, l’altra è andata via e quindi viene dato a un’altra, è faticoso anche per mettere insieme i pezzi. [AS.17]

In alcuni casi, il carico di lavoro è aumentato proprio a causa del turn over non solo delle assistenti sociali, ma anche di altre figure, come quella amministrativa, costringendo così le professioniste a farsi carico di ruoli e compiti che non competono loro.

[…] Abbiamo avuto fino a un certo periodo una figura amministrativa dedicata alle rendicontazioni, quando è andata via l’estate scorsa mi sono ritrovata anche a fare questo pezzo e anche lì è veramente complesso. Ci vuole proprio una persona dedicata perché devi caricare i documenti mille volte, in mille posti diversi. Senti la task force, senti questo, senti quest’altro… e basta, mollatemi! [AS.11]

La Piattaforma GEPI e l’eccessiva burocratizzazione: i risvolti negativi

Alcune assistenti sociali riportano di sentirti squalificate come professioniste e sottolineano le difficoltà emerse nell’utilizzo della piattaforma, sia per quanto riguarda la compilazione della stessa, che per i passaggi che avrebbero dovuto essere stati portati avanti con gli altri servizi, citando ad esempio l’interoperabilità tra GEPI e ANPAL (la piattaforma del Centro per l’Impiego).

[…] però così è veramente burocratizzato. Per non parlare poi di GEPI e di come è stata creata questa piattaforma con le analisi preliminari. Tutte con queste tendine, click, flag, veramente squalificanti per la nostra professione. [AS.2]

[…] la difficoltà di comunicazione delle piattaforme, tra noi e il Centro per l’Impiego, incide negativamente sulla presa in carico della persona. Questi gap organizzativi poi si trasportano anche sulla nostra pratica. È un peccato. [AS.18]

L’incertezza normativa

Dalle interviste emergono anche preoccupazioni e difficoltà legate ai continui cambiamenti e aggiornamenti normativi, che si riversano sulla pratica professionale e sulla relazione con le persone.

[…] Per me lavorare in un servizio così significa incertezza verso il futuro, come professionista e poi anche per le persone, nel senso che inizi a lavorare su situazioni, le conosci, riesci a entrare in relazione, riesci a costruire insieme alle persone degli obiettivi, inizi a fare tutto un percorso e poi lasci tutto così. Anche tu come professionista vivi quasi una sorta di fallimento, io mi sento di chiamarla così, la sensazione di fallimento. Rimane proprio la frustrazione. [AS.7]

Le condizionalità

Dalle interviste emerge come le condizionalità legate al Reddito di Cittadinanza e quindi l’obbligatorietà di presentarsi ai colloqui e di sottoscrivere un progetto personalizzato rappresentino un aspetto controverso e dibattuto per le assistenti sociali. Per alcune questo rappresenta un elemento di difficoltà, che incide in maniera significativa sulla quotidianità lavorativa e sulla loro identità come professioniste.

[…] Comporta veramente mettere in discussione spesso i cardini della propria professionalità, nel senso che la nostra professione si basa su un codice deontologico, c’è tutta una serie di cose, che stabilisce una serie di principi, che però cozzano tutti i giorni con questo impianto che hanno creato, che rende la pratica dell’assistente sociale veramente complessa, e la squalifica e la riduce quindi a una battaglia quotidiana tra la giacchetta del burocrate che ci ha imposto la normativa e l’armatura dell’assistente sociale, il volere essere veramente un servizio al fianco delle persone in difficoltà. Noi puntualmente ogni giorno ci chiediamo: «Ma per questa persona cosa facciamo? Non si presenta ai colloqui, le diamo un’altra possibilità? Non gliela diamo? Se non gliela diamo sappiamo che poi ci sono le decurtazioni e lo mettiamo ancora di più in difficoltà» […] Noi come équipe abbiamo un po’ scelto la via della riconciliazione. [AS.11]

Nonostante le difficoltà legate alla struttura rigida del Reddito di Cittadinanza, dalle interviste emergono anche gli sforzi e i tentativi compiuti dalle assistenti sociali per superare l’aspetto ingabbiante dei controlli e delle procedure, facendo diventare queste ultime un’opportunità per avviare relazioni di aiuto, piuttosto che la finalità, andando a ricercarne così la dimensione umanizzante.

[…] Al di là delle procedure, è assolutamente importante pensare a un percorso insieme agli interlocutori del territorio, ma soprattutto più che le istituzioni, proprio alla dimensione delle reti informali e dalle famiglie stesse. […] Questo lo facciamo anche per superare tutte quelle difficoltà burocratiche con le quali ci scontriamo ogni giorno, tra piattaforma, circolari INPS, ecc… [AS.1]

Rispetto a questo tema, le operatrici sottolineano come sia fondamentale la pratica di decostruire per ripartire, ovvero di andare oltre quelle che sono le norme previste dal Reddito di Cittadinanza e concentrarsi prima di ogni cosa sull’accoglienza che permette di scardinare possibili resistenze.

[…] Può essere che le persone arrivino chiedendomi subito «Ma perché me lo volete levare?», oppure vedo che non si sentono a loro agio perché magari svolgono lavori saltuari e spesso una cosa che dico: «Signora, io non sono la polizia, non sono l’INPS; quindi, qui dentro mi potere anche dire che lavorate in nero, perché conosco il mercato del lavoro, so che è difficile, qui dentro è uno spazio in cui si può parlare chiaramente senza troppe conseguenze».

Io non so se questo sia giusto o sbagliato, ma io penso che ci sia bisogno di decostruire, di disinnescare e che sia fondamentale per costruire poi una relazione basata sulla fiducia e non sulla presa in giro. [AS.10]

[…] mi piace pensare che aldilà di quello che prevede il reddito questo possa diventare un po’ uno sportello di ascolto, di accoglienza, a prescindere dall’emergenza, dall’incasellamento dei bisogni, è veramente una primissima modalità di «Ciao, che cosa ci diciamo?», prima di iniziare a incasellare tutto in una serie di domande già chiuse del Reddito di Cittadinanza. […] [AS.14]

La comunicazione sul Reddito di Cittadinanza

Dalle interviste emerge come un ulteriore elemento di criticità sia rappresentato dalla comunicazione che è stata portata avanti sulla misura del Reddito di Cittadinanza.

In modo particolare, alcune assistenti sociali riportano una totale focalizzazione sui percorsi legati ai Patti per il Lavoro, a discapito dei progetti seguiti dai servizi sociali competenti per il contrasto alla povertà.

[…] Poi tutta la pubblicità e la comunicazione che è stata fatta sul RdC non ha aiutato a vedere in maniera chiara le cose, si è visto solo il Centro per l’Impiego e questo non ha aiutato i beneficiari, che hanno faticato a vedere il servizio sociale come altro ente che ti può accompagnare. [AS.2]

In modo particolare, alcune assistenti sociali sottolineano come questa comunicazione, spesso parziale e/o inesatta, abbia incentivato a produrre una svalutazione della misura del Reddito di Cittadinanza e, conseguentemente, dell’impianto e della struttura connessa ad essa.

Penso che la nostra équipe abbia veramente delle potenzialità ancora non sfruttate. Vuoi come ti dicevo per l’assenza del personale, vuoi perché c’è veramente un po’ di muro di gomma da parte dei servizi sociali professionali nel prendere la partita del reddito di cittadinanza, vuoi quello che è stato detto… […] Il Reddito di Cittadinanza continua ad essere percepito sempre come una grandissima zavorra di cui non si vuole occupare nessuno. [AS.11]

Le assistenti sociali raccontano anche come l’influenza mediatica e politica abbiano contribuito a generare una visione distorta e colpevolizzante della povertà.

[…] E la cosa assurda è che poi è colpa loro se si trovano in questa situazione e quindi visto che è colpa, loro «devono». La povertà è una colpa. Tu te lo sei meritato, no, perché non sei stato abbastanza bravo. Tutta questa narrazione dietro che influenza tantissimo, le persone stesse, almeno questa poi è la mia esperienza, nel senso che ovviamente le annulla nella poca dignità che già hanno e li fa sentire ancora di più in uno stato di difetto rispetto a quello che chiedono. Quindi va annullare quelli che sono i loro diritti. [AS.4]

Servizi specialistici e servizi sociali di base: interlocutori spesso assenti

Un ulteriore elemento che emerge dalle interviste come ostacolante la pratica professionale è relativo alla relazione con altri enti e organizzazioni. Diverse assistenti sociali riportano le fatiche vissute nel cercare un aggancio con i servizi specialisti e i servizi sociali di base e sottolineano più volte come il Servizio per il Reddito di Cittadinanza non venga preso in considerazione e come questo abbia avuto un impatto non solo sulla loro pratica, ma anche e soprattutto sulla loro identità professionale.

[…] Anche tutta la mancata collaborazione con i servizi specialistici, perché non collaborare? Siamo assistenti sociali fatte e finite anche noi, quindi se c’è anche la componente RdC oltre alla parte del CPS perché non possiamo fare un pezzo insieme? [AS.12]

[…] Abbiamo provato a fare un aggancio con i servizi specialistici o con i servizi sociali comunali, ma la collaborazione è stata non dico pari a zero ma quasi. Una presa in carico veramente condivisa non c’è mai stata… proprio perché a volte c’è stato questo pregiudizio sulla misura del Reddito di Cittadinanza. [AS.15]

Lo stigma: essere considerata «un’assistente sociale non di serie B, ma addirittura di serie Z»

Dalle parole delle assistenti sociali emerge in maniera significativa il tema dello stigma, che vivono a loro volta in quanto professioniste che si occupano di Reddito di Cittadinanza. In modo particolare, raccontano come vengano definite e si sentano «assistenti sociali di serie B», non riconosciute nella loro professionalità o identità e non allo stesso livello di colleghe che operano invece in altri servizi che sembra vengano percepiti come ambiti di intervento di maggior prestigio professionale.

[…] Lo dico subito così togliamo ogni ambiguità: nel servizio sociale occuparsi di Reddito di Cittadinanza significa essere considerati non di serie B, ma addirittura di serie Z. [AS.4]

Un’assistente sociale riporta come a volte siano le stesse professioniste operanti nei Servizi RdC a svalutarsi da sole, considerando il proprio posizionamento professionale come di poco valore.

[…] poi si creano gli assistenti sociali di serie A e di serie B, purtroppo vedo che chi lavora nel RdC si percepisce come un’assistente sociale di serie B, e non deve essere così. Ma poi perché? È sbagliato! Cioè c’è proprio questa sensazione di essere svalutate, di non essere al pari delle assistenti sociali che invece magari lavorano in un altro servizio come può essere quello comunale, la tutela minori, l’ospedale, insomma altri tipi di funzioni che però non sono quelle specifiche di contrasto alla povertà… come se questo ruolo in questo settore venisse percepito come di minor valore. [AS.13]

Alcune di loro sottolineano come questo pregiudizio, vissuto in primo luogo dalle persone che vivono una situazione di povertà in quanto beneficiarie di Reddito di Cittadinanza, sia stato in qualche modo trasposto anche sulle professioniste, contribuendo alla svalutazione e alla scarsa considerazione di cui fanno esperienza quando entrano in relazione con altri servizi.

[…] Veniamo considerate meno delle altre assistenti sociali, così come le persone vengono guardate male perché prendono il Reddito di Cittadinanza, stessa cosa. […] Ad esempio, se io chiamo un’associazione e dico «sono l’assistente sociale del Servizio RdC», magari non viene preso in considerazione come un altro. Come se fossi di un livello più basso, è limitante da un certo punto di vista. [AS.5]

Discussioni e conclusioni

Nella ricerca qui presentata, le assistenti sociali sottolineano spesso l’impatto che l’incertezza, causata dalle frequenti modifiche normative delle misure di sostegno al reddito, ha avuto sulla loro pratica e sulla loro identità professionale, sottolineando come questi cambiamenti rappresentino un ostacolo nell’attuazione del loro lavoro.

Allo stesso tempo, contribuisce a incrementare le difficoltà per le persone beneficiarie, che faticano a comprendere il susseguirsi delle novità introdotte e vivono in una situazione di costante angoscia, dettata dal non sapere o meno se potranno essere nuovamente titolari di un sussidio economico o se avranno ancora le proprie assistenti sociali come punto di riferimento. In questa direzione si inquadrano i suggerimenti provenienti dalla voce delle professioniste, le quali sostengono la necessità di fornire un carattere di stabilità ai servizi che si occupano di misure di sostegno al reddito.

La ricerca ha inoltre contribuito a ribadire l’ingente carico di lavoro a cui le assistenti sociali si sono trovate a far fronte durante la quotidianità lavorativa, dettato anche dall’assunzione di compiti non specificatamente previsti dalla normativa (es. controlli anagrafici); un aspetto gravato altresì dall’esponenziale numero — mai così alto nella storia del welfare italiano (Caritas, 2021) — di persone beneficiarie da incontrare e dalle difficoltà di collaborazione con gli altri attori coinvolti nell’attuazione della misura, temi che trovano conferma nei riferimenti di letteratura nazionale (Gori, 2021; Braida et al., 2022; Licursi et al., 2022; 2023; WBG, 2023). In modo particolare, le professioniste identificano questo elemento come un fattore negativo che ha intaccato la loro pratica professionale e la qualità degli interventi messi in campo. Quest’ultimo aspetto sembra essere stato rafforzato dall’utilizzo di una piattaforma (Piattaforma GEPI), la quale ha amplificato gli aspetti procedurali e i tecnicismi connessi al processo di presa in carico, esacerbando le fatiche delle professioniste e portandole, ad esempio, a ricorrere a strategie di ottimizzazione dei tempi, a discapito della qualità, anche nella costruzione dei Patti per l’Inclusione Sociale e nell’attuazione dei Progetti Utili alla Collettività (Salmieri, 2021; Lodigiani e Maino, 2022; Gori, 2023).

Il tema delle condizionalità, così come visto in letteratura (Cellini e Bianciardi, 2021; Allegri et al., 2022; Gori, 2023), torna nella ricerca qui presentata in riferimento alle difficoltà vissute da parte delle assistenti sociali nell’instaurare una relazione autentica con le persone beneficiarie, poiché viziata dalle logiche di controllo caratteristiche della misura.

Tuttavia, si rilevano anche i tentativi e gli sforzi compiuti dalle assistenti sociali per andare oltre gli aspetti delle condizionalità e delle procedure definiti limitanti, considerando piuttosto queste ultime come un’opportunità per avviare delle relazioni di aiuto con le persone, piuttosto che la finalità.

Esempi di questa forma di discrezionalità si possono ritrovare in letteratura nella scelta delle assistenti sociali di propendere per la costruzione di un Patto per l’Inclusione sociale semplificato piuttosto che complesso, ricercando la collaborazione dei servizi specialistici al di fuori della piattaforma GEPI, oppure nella scelta di coinvolgere nell’attuazione dei PUC persone già conosciute ai servizi (Lodigiani e Maino, 2022), per ottimizzare l’efficacia di incontro tra postazioni aperte e caratteristiche dei beneficiari; oppure ancora nella valutazione da parte delle assistenti sociali, in fase di monitoraggio, di ricalibrare gli obiettivi inseriti all’interno del Patto per l’Inclusione Sociale e riformularli sulla base delle difficoltà emerse (Gori, 2023). Si potrebbe affermare, dunque, che in questo frangente le assistenti sociali abbiano agito secondo una forma di discrezionalità che, secondo la letteratura, viene definita extra legem (Kazepov e Barberis, 2012; Barberis et al., 2019) — discrezionalità che si sostanzia negli interstizi tra norme e regole e consente alle professioniste di interpretare con creatività i vuoti e le sovrapposizioni tra norme formali.

Nella presente ricerca, in modo particolare, emergono anche situazioni in cui le assistenti sociali scelgono di non sanzionare il comportamento di alcune persone beneficiarie, poiché individuano come prioritaria la costruzione di una relazione di fiducia e la prosecuzione di una progettualità di inclusione sociale. È il caso in cui all’interno dei colloqui le persone confidano alle professioniste di svolgere un lavoro in nero. In questa circostanza, le professioniste riconoscono le situazioni di svantaggio e grave deprivazione in cui spesso le persone in povertà versano e decidono — inserendosi all’interno di una tipologia di discrezionalità che gli studiosi definiscono contra legem (Kazepov e Barberis, 2012; Barberis et al., 2019) — di proseguire in direzione di una finalità condivisa, in grado di comprendere anche l’emancipazione da una situazione di irregolarità.

Le riflessioni condivise dalle assistenti sociali hanno evidenziato dunque la capacità delle professioniste di ricalibrare il proprio ruolo professionale e le proprie pratiche, adattandole con flessibilità e creatività alla cornice normativa prevista dal Reddito di Cittadinanza.

L’influenza della comunicazione effettuata sul Reddito di Cittadinanza rappresenta un ulteriore tema rilevante. In modo particolare, secondo le assistenti sociali, emerge una visione colpevolizzante della povertà che contribuisce a definire le persone che vivono questa condizione come soggetti che preferiscono «stare sul divano» piuttosto che impegnarsi in qualcosa di utile per le loro vite.

Ciò rischia di appiattire l’aspetto multidimensionale e strutturale della povertà e influenzare il modo in cui la società in generale concepisce il fenomeno nel suo complesso (McKendrick et al., 2008; O’Hara, 2020).

Il totale investimento mediatico riversato sui percorsi legati ai Patti per il Lavoro, a discapito dei progetti in carico ai servizi sociali, e la comunicazione spesso parziale o inesatta, ha contribuito a diffondere una generale svalutazione della misura (Sacchi et al., 2023a; 2023b) e un senso di deprofessionalizzazione tra le assistenti sociali che vi lavorano all’interno. In aggiunta, nella presente ricerca le assistenti sociali sottolineano come i media e la politica, sia a livello locale che nazionale, abbiano contribuito a perpetrare una visione alterata dei Servizi RdC e a incrementare le pressioni sulle assistenti sociali, impattando in vari modi sia sull’operatività che sull’identità professionale delle stesse professioniste.

Ciò si collega ad un ultimo elemento su cui vale la pena soffermarsi: il vissuto di stigma emergente dalle parole delle assistenti sociali intervistate, le quali riferiscono di essere considerate «assistenti sociali di serie B» e non allo stesso livello di colleghe che operano in altri servizi, che sembra vengano vissuti come ambiti di intervento di maggior prestigio professionale.

Goffman (1963) ha suggerito che lo stigma non colpisce solo specifici soggetti, ma anche coloro che sono strettamente associati a quegli individui o gruppi stigmatizzati: familiari, amici, o professionisti. Si parla in questo caso di courtesy stigma o stigma by association, ovvero quel fenomeno che si verifica nel momento in cui una persona sperimenta lo stigma a causa della sua stretta associazione con un’altra persona stigmatizzata. Le assistenti sociali che operano nei Servizi RdC riportano, infatti, di aver vissuto in prima persona lo stigma di cui gli stessi beneficiari di Reddito di Cittadinanza hanno fatto esperienza (Anselmo et al., 2020; Busso et al., 2018; Cacciapaglia, 2023; Caritas, 2021; Gori, 2023; Pavani, 2021), contribuendo ad acuire quel senso di isolamento e mancato riconoscimento che percepiscono nel momento in cui entrano in contatto con altri professionisti. Come sottolinea Sanfelici (2024), chiedere aiuto ai servizi sociali quando si è in difficoltà viene spesso percepito come un segno di fragilità o scarsa autonomia. Questo pregiudizio colpisce anche l’immagine delle assistenti sociali e del servizio stesso, viste come figure che si occupano di persone etichettate come «problematiche», «deboli» o «non meritevoli».

Quanto riportato trova coerenza con alcune ricerche internazionali (Rutledge et al., 2011; Parks e Smallwood, 2021), le quali sottolineano come le persone soggette al courtesy stigma possono fare esperienza di esiti negativi per la salute fisica e mentale, tra cui un aumento dello stress, una riduzione della motivazione e dell’autostima e un aumento del rischio di burn out, con un impatto significativo sulle loro pratiche e, conseguentemente, sul benessere proprio e delle persone di cui si prendono cura.

Ciò sembra aver contribuito non solo a diffondere la convinzione — spesso interiorizzata — secondo cui le professioniste che si occupano di Reddito di Cittadinanza ricoprano un ruolo di minor valore rispetto ad altre, ma anche a ricercare una posizione lavorativa differente, in cui poter essere maggiormente riconosciute, aumentando così il turn over nei Servizi RdC.

In conclusione, con l’introduzione dell’Assegno di Inclusione sono andate a delinearsi nuove modalità operative per le assistenti sociali: si ravvisa dunque il bisogno di ulteriori approfondimenti relativi alle sfide, al ruolo e alle pratiche di queste professioniste, a cui è richiesto di accompagnare le persone e costruire con loro un percorso personalizzato all’interno di un servizio strutturato e definito da un’ulteriore, nuova normativa a carattere nazionale.

A tal fine, risulta importante sottolineare come tutti i servizi territoriali, sociosanitari e sociali, pubblici e di Terzo settore, sono necessariamente chiamati a organizzare e gestire un diritto fondamentale per tutte le persone. In questo senso, anche il CNOAS (2023) ha ribadito la necessità di agire per affrontare le eventuali criticità organizzative che possono limitare l’accesso ai diritti o la possibilità concreta di un progetto di inclusione, facendo riferimento in modo particolare alle difficoltà di collaborazione tra servizi che si sono verificate con l’implementazione del Reddito di Cittadinanza, e che sono emerse anche nella presente ricerca. Si segnala dunque l’urgenza di costruire e sottoscrivere protocolli di lavoro, équipe multiprofessionali tra servizi o, come previsto dall’art. 6 comma 2 del D.M. 154/2023, l’istituzione di sportelli di segretariato sociale in grado di fornire supporto e accompagnamento ai cittadini.

Allo stesso tempo, la pressione che potrebbe scaricarsi sulle assistenti sociali operanti nei servizi competenti per il contrasto alla povertà comporta anche la necessità di una presa di responsabilità da parte di chi ricopre ruoli di coordinamento e di direzione, al fine di promuovere una riflessione congiunta orientata a migliorare le prassi e le azioni di tutti i soggetti coinvolti.

Infine, non si può tralasciare la questione del courtesy stigma vissuto dalle assistenti sociali. Risulta centrale la necessità di promuovere percorsi di supervisione, in cui prevenire il rischio di burn out e promuovere il benessere lavorativo. Allo stesso tempo, si ritiene opportuno esplorare maggiormente questo tema, non solo per approfondire le esperienze di chi l’ha vissuto, ma anche per comprendere cosa motiva le assistenti sociali a proseguire nel loro lavoro e come poterle supportare al meglio nello svolgimento della loro pratica professionale in questi servizi.

La formazione universitaria e la formazione continua possono svolgere un ruolo chiave nella acquisizione di consapevolezza rispetto a questo tema e nello sviluppo di strategie utili a contrastarlo.

Bibliografia

Acconcia G. (2022), Reddito di Cittadinanza: Le esperienze dei «burocrati di strada» durante la pandemia di Covid-19 in Veneto, Milano, FrancoAngeli.

Alleanza contro la povertà in Italia (2019), Il reddito di inclusione (Rei). Un bilancio. Il monitoraggio della prima misura nazionale di contrasto alla povertà, Santarcangelo di Romagna, Maggioli.

Allegri E., Binda M.G. e Confalonieri S. (2022), Contrastare la povertà? Riflessioni a margine di un percorso di formazione e supervisione sul Reddito di Cittadinanza, «La Rivista di Servizio Sociale», n. 1.

Anselmo M., Morlicchio E. e Pugliese E. (2020), Poveri e imbroglioni. Dentro il Reddito di Cittadinanza, «Il Mulino», n. 1, pp. 53-63.

Banks S. (1999), Etica e valori nel servizio sociale. Dilemmi morali e operatori riflessivi nel welfare mix, Trento, Erickson.

Barberis E., Paraciani R. e Saruis T. (2019), Tra il dire e il fare: la prospettiva street-level e l’implementazione delle politiche di welfare. Nota introduttiva al focus, «Politiche Sociali», n. 3, pp. 389-406.

Braida C., Burattin S., Ghibellini V., Ruzza M. e Vargiu A. (2022), Ars combinatoria. Creatività e immaginazione professionalmente orientata al servizio della persona, «La Rivista di Servizio Sociale», n. 1.

Bruni C. e Peris Cancio L.F. (2021), Assistenti sociali nei servizi di contrasto alla povertà. Dati Nazionali. In L. Salmieri (a cura di), Servizi sociali e misure di contrasto alla povertà, Report di ricerca, Roma, Osservatorio Interdipartimentale Permanente sui Servizi Sociali e le Povertà, pp. 11-20.

Burgalassi M. e Tilli C. (2021), L’attivazione negli interventi di servizio sociale per il contrasto della povertà, tra responsabilità individuale e capacitazione, «Autonomie Locali e Servizi Sociali», n. 1, pp. 103-117.

Busso S., Meo A. e Morlicchio E. (2018), Il buono, il brutto e il cattivo. Rappresentazioni e forme di «regolazione dei poveri» nelle misure di sostegno al reddito, «Sinappsi», vol. VIII, n. 3, pp. 69-83.

Cacciapaglia M. (2023), Con il Reddito di Cittadinanza. Un’etnografia critica, Sesto San Giovanni, Maltemi.

Caritas Italiana (2021), Lotta alla povertà. Imparare dall’esperienza, migliorare le risposte. Un monitoraggio plurale del Reddito di Cittadinanza, Teramo, Edizioni Palumbi.

Cellini G. e Bianciardi C. (2022), L’integrazione degli strumenti nella lotta alla povertà: il ruolo del servizio sociale. Il caso del Piemonte, https://iris.unito.it/retrieve/b415ed93-8865-4449-8d43-dd6994e4f72f/Pdf_editoriale_Rev_2.pdf (consultato il 23 luglio 2025).

Chiodo E. (2021), Il Lavoro Sociale «alla prova» della condizionalità. Note da una ricerca sul contrasto alla povertà nel welfare locale, «La Rivista Italiana di Servizio Sociale», n. 1.

CNOAS (2020), Codice deontologico dell’assistente sociale, https://cnoas.org/codice-deontologico (consultato il 23 luglio 2025).

CNOAS (2023), Assegno di Inclusione. Documento di sintesi normativa per assistenti sociali e altri operatori dei servizi, https://cnoas.org/wp-content/uploads/2023/12/ADI-Documento-di-sintesi-normativa.pdf (consultato il 23 luglio 2025).

Corbetta P. (2014), Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Bologna, il Mulino.

Ellis K. (2007), Direct payments and social work practice: The significance of street-level bureaucracy in determining eligibility, «British Journal of Social Work», vol. 37, n. 3, pp. 405-422.

Folgheraiter F. (2003), La liberalizzazione dei servizi sociali. Le professioni d’aiuto fra concorrenza e solidarietà, Trento, Erickson.

Galligani I. (2021), L’intervento promozionale del servizio sociale nelle politiche di contrasto alla povertà. Proposte da una co-ricerca con assistenti sociali toscane sul reddito di cittadinanza, «La Rivista Italiana di Servizio Sociale», n. 1.

Goffman E. (1963), Stigma. L’identità negata, Verona, Ombre Corte.

Gori C. (a cura di) (2023), Il reddito minimo in azione. Territori, servizi, attori, Roma, Carocci.

Gubert E. e De Capite N. (2021), I percorsi di inclusione sociale. In Caritas (a cura di), Lotta alla povertà. Imparare dall’esperienza. Migliorare le risposte. Un monitoraggio plurale del Reddito di Cittadinanza, Teramo, Edizioni Palumbi, pp. 119-158.

Leonardi D. (2019), Etichettare, valutare, scegliere. Spazi discrezionali in un disegno di intervento istituzionale, «Autonomie Locali e Servizi Sociali», vol. 42, n. 2, pp. 305-320.

Licursi S., Mozzana C. e Peris Cancio L.F. (2022), Gli assistenti sociali e la povertà: diffusione del fenomeno, valutazione delle misure di contrasto, esercizio della professione, «La Rivista Italiana di Servizio Sociale», n. 1.

Lipsky M. (1980), Street-level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services, New York, Russell Sage Foundation.

Lodigiani R. e Maino F. (2022), Minimum income, active inclusion and work requirements in Europe: Insights from community service projects introduced by Italian Citizenship Income, «Stato & Mercato», n. 126, pp. 369-407.

McKendrick J.H., Sinclair S., Irwin A., O’Donnell H., Scott G. e Dobbie L. (2008), The media, poverty and public opinion in the UK, York, Joseph Rowntree Foundation.

MLPS (2013), Verso la costruzione di un istituto nazionale di contrasto alla povertà, http://www.innovatoripa.it/sites/default/files/relazione_poverta_18settembre2013_0.pdf (consultato il 23 luglio 2025).

MLPS (2019), Linee guida per la definizione dei patti per l’inclusione sociale, https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documents/Linee-guida-Pattiinclusione-sociale.pdf (consultato il 23 luglio 2025).

MLPS (2021), Relazione del Comitato Scientifico per la valutazione del Reddito di Cittadinanza, https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/reddito-di-cittadinanza-presentata-oggi-la-relazione-del-comitato-scientifico (consultato il 23 luglio 2025).

MLPS (2022), Progetto di ricerca per la valutazione controfattuale dei percorsi di inclusione per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/Progetto-ricerca-valutazione-controfattuale-RdC.pdf (consultato il 23 luglio 2025).

Morgen S. (2001), The agency of welfare workers: Negotiating devolution, privatization, and the meaning of self-sufficiency, «American Anthropology», vol. 103, pp. 747-761.

Mozzana C., Riva V. e Benassi D. (2021), Povertà e servizio sociale in Lombardia. In L. Salmieri (a cura di), Servizi sociali e misure di contrasto alla povertà, Report di ricerca, Roma, Osservatorio Interdipartimentale Permanente sui Servizi Sociali e le Povertà, pp. 11-20.

Nesti G. e Graziano P. (2021), La rete del welfare locale. In Caritas (a cura di), Lotta alla povertà. Imparare dall’esperienza. Migliorare le risposte. Un monitoraggio plurale del Reddito di Cittadinanza, Teramo, Edizioni Palumbi, pp. 89-117.

Noci E. (2013), L’esercizio della discrezionalità professionale dell’assistente sociale nel contrasto alla povertà: un’analisi costruttivista, «Rassegna di Servizio Sociale», n. 3, pp. 9-25.

Nothdurfter U. (2016), The Street-level Delivery of Activation Policies: Constraints and Possibilities for a Practice of Citizenship, «European Journal of Social Work», vol. 19, n. 3-4, pp. 420-440.

O’Hara M. (2020), The shame game, Bristol, Policy Press.

Panciroli C. (2020), Relazioni autentiche e fiducia: al fianco dei poveri per «fare assieme». Saggio introduttivo all’edizione italiana. In M. Krumer-Nevo, Speranza radicale. Lavoro sociale e povertà, Trento, Erickson, pp. 9-17.

Parker J. (2017), Social work practice: Assessment, planning, intervention and review, Learning Matters.

Parks F.M. e Smallwood S.W. (2021), Courtesy stigma and self-care practices among rural HIV/AIDS healthcare providers, «Journal of HIV/AIDS and Social Services», pp. 136-143.

Pavani L. (2021), Il Reddito di Cittadinanza alla prova del capability approach: una ricerca esplorativa con i beneficiari del comune di Vercelli, «La Rivista di Servizio Sociale», n. 1.

Peris Cancio L.F. (2022), Il servizio sociale nelle misure di minimum income. In L. Salmieri, Servizi sociali e misure di contrasto alla povertà, Milano, FrancoAngeli.

Polis Lombardia (2021), Il Reddito di Cittadinanza in Lombardia, Direzione generale Politiche sociali, abitative e disabilità nell’ambito del Piano 2019-2020.

Ponnert L. e Svensson K. (2016), Standardisation: The End of Professional Discretion?, «European Journal of Social Work», vol. 19, n. 3-4, pp. 586-599.

Rutledge S.E., Whyte J., Abell N., Brown K. e Cesnales N. (2011), Measuring Stigma Among Health Care and Social Service Providers: The HIV/AIDS Provider Stigma Inventory, «AIDS Patient Care and STDs», pp. 673-682.

Sacchi S., Ciarini A., Gallo G., Lodigiani R., Maino F. e Raitano M. (2023a), Sostegno ai poveri: quale riforma? Dal Reddito di Cittadinanza all’Assegno di Inclusione: analisi dell’Alleanza contro la povertà in Italia, Milano, EGEA.

Sacchi S., Ciarini A., Gallo G., Lodigiani R., Maino F. e Raitano M. (2023b), La riforma del Reddito di Cittadinanza: una prima valutazione, «Politiche Sociali», n. 3.

Salmieri L. (2021), Una breve introduzione. Il servizio sociale e il contrasto della povertà in Italia. In L. Salmieri (a cura di), Servizi sociali e misure di contrasto alla povertà, Report di ricerca, Roma, Osservatorio Interdipartimentale Permanente sui Servizi Sociali e le Povertà, pp. 11-20.

Salvati A. (2022), Servizio sociale e contrasto alla povertà: alcune riflessioni dalla Puglia, «La Rivista di Servizio Sociale», n. 1.

Sanfelici M. (2024), Fondamenti del servizio sociale anti-oppressivo, Roma, Carocci.

Saruis T. (2013), The Theory of Street-Level Bureaucracy: State of the Debate, «Autonomie Locali e Servizi Sociali», n. 3, pp. 541-552.

Van Berkel R., Caswell D., Kupka P. e Larsen F. (2017), Frontline Delivery of Welfare-to-Work Policies in Europe. Activating the Unemployed, London, Routledge.

Visentin M. (2022), Il rapporto tra servizi sociali e servizi per l’impiego. In C. Gori (a cura di), Le politiche del welfare sociale, Milano, Mondadori, pp. 173-185.

World Bank Group (2023), Il Patto per l’Inclusione Sociale del Reddito di Cittadinanza: una valutazione di processo della presa in carico, https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/valutazione-di-processo-dei-patti-linclusione-sociale-del-reddito-di-cittadinanza (consultato il 23 luglio 2025).

-

1 Coordinatrice Servizi per il Contrasto alla Povertà, Coop. Sociale Solidarietà e Servizi, Dottoressa di ricerca in Social Work and Personal Social Services.

-

2 Coordinatrice Servizi per il Contrasto alla Povertà, Coop. Sociale Solidarietà e Servizi, Dottoressa di ricerca in Social Work and Personal Social Services.

Vol. 2, Issue 1, July 2025