Vol. 2, n. 2, ottobre 2025

Sentirsi a casa: dalla guida di quartiere alla mappa di comunità

Un percorso didattico inclusivo di embodied learning environment

Isabella Quatera1 e Chiara Catellani2

Sommario

Nell’attuale società post mediale gli ambienti digitali costituiscono un elemento fortemente caratterizzante l’esperienza quotidiana e i vari contesti, in quanto presenti in modo convergente nelle nostre vite tanto da diventarne parte integrante e incidendo in maniera sempre più pervasiva sui processi di significazione della realtà e di costruzione identitaria individuale e sociale. Ciò risulta più calzante se si considera la fase preadolescenziale, in cui i soggetti sperimentano, spesso, esperienze mediate digitali con derive a volte anche distopiche. Pertanto, conoscere e identificarsi con ciò che ci circonda risulta essenziale affinché ci si percepisca come attori determinanti e consapevoli dell’importanza della propria azione e come fonte di cambiamento. Quando, infatti, e come, ci si sente parte di una comunità? Cosa significa sentirsi a casa? Come si attribuisce valore ai luoghi del nostro quotidiano? Quali spazi, tempi, relazioni siamo soliti includere nel proprio paesaggio e come lo si vive attraverso la mediazione delle tecnologie? Il presente contributo presenta un’esperienza didattica di embodied learning environment realizzata durante il corrente anno scolastico 2023-24, in una scuola secondaria di primo grado nella città di Milano, contestualmente al Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Università di Milano Bicocca.

Parole chiave

Educazione digitale, mappe di comunità, embodied cognition, inclusione.

Feeling at home: From neighborhood guide to community map

An inclusive educational path of embodied learning environments

Isabella Quatera3 and Chiara Catellani4

Abstract

In today’s post-media society, digital environments are a strongly characterizing element of daily experience and various contexts, as they are present in a convergent way in our lives to the point of becoming an integral part of them and influencing in an increasingly pervasive way the processes of meaning of reality and individual and social identity construction. This is more fitting if we consider the pre-adolescent phase, in which subjects often experiment with digitally mediated experiences with sometimes even dystopian tendencies. Therefore, knowing and identifying with what surrounds us is essential for us to perceive ourselves as decisive actors and aware of the importance of our action and as a source of change. In fact, when and how do we feel part of a community? What does it mean to feel at home? How do we attribute value to the places of our daily life? Which spaces, times, relationships do we usually include in our landscape and how do we experience it through the mediation of technologies? This paper presents a teaching experience of embodied learning environment carried out during the current school year 2023-24, in a lower secondary school in the city of Milan, in conjunction with the Specialization Course for Support Activities of the Lower Secondary School of the University of Milan Bicocca.

Keywords

Digital education, community maps, embodied cognition, inclusion.

Introduzione

Nell’epoca contemporanea, definita come società post-mediale (Manovich, 2001), gli ambienti digitali non sono più una semplice aggiunta alle nostre vite, ma un elemento fondamentale che modella la nostra esperienza quotidiana e i vari contesti in cui viviamo (Floridi, 2014). Questa presenza pervasiva delle tecnologie digitali nelle nostre esistenze ha trasformato radicalmente i processi di significazione della realtà e di costruzione identitaria, sia a livello individuale che sociale (Turkle, 2011). La convergenza tra realtà fisica e digitale crea un tessuto interconnesso in cui l’essere umano non solo interagisce con l’ambiente circostante, ma ne diventa parte integrante, contribuendo attivamente alla sua definizione (Lévy, 1999).

Questa dinamica è particolarmente evidente nella fase preadolescenziale, un periodo cruciale per lo sviluppo dell’identità. I preadolescenti, infatti, sperimentano il mondo attraverso esperienze fortemente mediate dal digitale, che non solo influenzano il loro modo di vedere e comprendere la realtà, ma anche la loro percezione di sé stessi e del loro ruolo nel mondo (Livingstone, 2009). In questo contesto, le tecnologie digitali non si limitano a fornire strumenti di comunicazione o svago, ma diventano vere e proprie estensioni della coscienza (McLuhan, 1964), modellando le relazioni sociali, il senso di appartenenza e l’identità personale. Tuttavia, questa immersione nella dimensione digitale non è priva di rischi. La costante esposizione a contenuti mediatici può portare a derive distopiche, in cui la distinzione tra realtà e finzione diventa sempre più sfumata (Baudrillard, 1994). I preadolescenti, spesso privi degli strumenti critici necessari per decodificare questi messaggi, possono sviluppare visioni distorte della realtà, con ripercussioni significative sul loro sviluppo emotivo e cognitivo (Buckingham, 2000).

In questo scenario, diventa essenziale promuovere una maggiore consapevolezza riguardo ai meccanismi attraverso i quali ci si identifica con ciò che ci circonda. Riconoscere e comprendere il valore degli spazi, dei tempi e delle relazioni che costituiscono il nostro paesaggio quotidiano è fondamentale per percepirsi come attori consapevoli, capaci di influenzare attivamente la realtà (De Certeau, 1984). Ma cosa significa, in concreto, sentirsi parte di una comunità? E come si attribuisce valore ai luoghi che abitiamo? Il concetto di «sentirsi a casa» va ben oltre la semplice dimensione fisica. Nell’era postmediale, la casa diventa uno spazio ibrido, in cui il reale e il virtuale si intersecano e si influenzano reciprocamente (Morley, 2000). Gli spazi che abitiamo, fisici o digitali che siano, assumono valore in base alle esperienze e alle relazioni che vi sviluppiamo (Tuan, 1977). La percezione di appartenenza a una comunità non si limita più alla prossimità geografica, ma si estende a una rete globale di connessioni che trascende i confini tradizionali (Castells, 2009). Sentirsi parte di una comunità, dunque, significa riconoscere sé stessi come parte di un tessuto sociale complesso e interconnesso, in cui ogni individuo contribuisce alla definizione del collettivo (Anderson, 1983).

Le tecnologie digitali giocano un ruolo cruciale in questo processo, poiché mediano le nostre interazioni con il mondo e con gli altri (Latour, 2005). La costruzione dell’identità e il senso di appartenenza sono sempre più legati alla nostra capacità di navigare tra i vari spazi e tempi della vita quotidiana, sia fisici che virtuali. Le relazioni che sviluppiamo, le esperienze che viviamo e le narrazioni che costruiamo su noi stessi sono tutte mediate dalle tecnologie, che plasmano il nostro modo di vedere e interpretare il mondo e passano anche attraverso il corpo e un tipo di apprendimento incarnato (Damasio, 1999).

Embodied Learning Environment

In ambito educativo il corpo è stato storicamente poco considerato a causa della sua natura soggettiva e della sua percepita irrilevanza nei processi di costruzione della conoscenza (Dewey, 1997). Tuttavia, al volgere del XX secolo sono emerse nozioni più ampie di cognizione e apprendimento. In particolare, la cognizione incarnata si rifà al lavoro di filosofi contemporanei come Dewey, Heidegger e Merleau-Ponty (Dewey, 1997; Heidegger, 1975; Merleau-Ponty, 1962).

L’apprendimento incarnato offre un approccio olistico all’educazione, secondo cui il cervello e il corpo sono in connessione e la cognizione è situata nel corpo. Percezione e azione, pertanto, lavorano all’unisono come mediatori biologici e culturali nel processo di apprendimento (Gomez Paloma, Ascione e Tafuri, 2016). Tale visione incarnata della cognizione si basa su esperienze sensoriali e motorie (Engel et al., 2013), creando rappresentazioni sensoriali e motorie multimodali. L’innovazione tecnologica ha aperto, nel contempo, nuove frontiere d’interpretazione della realtà mediante l’Embodied Learning Environment (ELE): una metodologia didattica che si distingue per la sua capacità di integrare corpo, mente e spazio fisico nell’apprendimento.

L’Embodied Learning Environment non si limita a trasmettere conoscenze in modo tradizionale, ma coinvolge attivamente gli studenti, facendoli interagire con l’ambiente circostante e utilizzando il loro corpo come strumento di apprendimento. Questa metodologia ha il potenziale di rivoluzionare il modo in cui apprendiamo e insegniamo, rendendo l’esperienza educativa più immersiva, coinvolgente e significativa.

Secondo questa visione, la conoscenza non è un processo puramente mentale, ma si sviluppa attraverso l’interazione fisica e di attività motorie con l’ambiente. Tale concezione è supportata da numerosi studi neuroscientifici che dimostrano come il movimento e l’interazione corporea possano migliorare la memoria, la comprensione e l’applicazione delle conoscenze.

Tale approccio presenta numerosi vantaggi rispetto ai metodi di insegnamento tradizionali. In primo luogo, coinvolge gli studenti in modo più completo, stimolando sia la mente che il corpo e rendendo l’apprendimento un’esperienza più dinamica e partecipativa. In secondo luogo, esso promuove lo sviluppo di competenze trasversali come il problem solving, il pensiero critico e la collaborazione. Poiché gli studenti sono chiamati a lavorare insieme e affrontare situazioni che richiedono soluzioni creative, sviluppano abilità utili non solo nel contesto scolastico, ma anche nella vita quotidiana. L’approccio ELE può inoltre aiutare a colmare il divario tra teoria e pratica: gli studenti non solo apprendono concetti astratti, ma li applicano in contesti reali e tangibili, il che facilita una comprensione più profonda e duratura delle varie discipline.

Il coinvolgimento fisico nell’apprendimento offre anche vantaggi psicologici. I metodi di apprendimento incarnato, infatti, possono contribuire a ridurre l’ansia da prestazione e migliorare la fiducia degli studenti nei propri mezzi, promuovendo una sensazione di competenza e realizzazione (Barsalou, 2008). Quando gli studenti sono attivamente coinvolti in un’esperienza educativa, non sono solo «recettori» passivi di informazioni, ma diventano «co-costruttori» della propria conoscenza, il che incrementa la motivazione e il senso di responsabilità per il proprio apprendimento (Dourish, 2001).

Infine, l’ELE offre interessanti prospettive per un’educazione inclusiva, in quanto modelli di apprendimento corporeo possono essere adattati a diverse esigenze e stili di apprendimento. Ad esempio, gli studenti con difficoltà di apprendimento o bisogni speciali possono beneficiare di un apprendimento esperienziale e sensoriale, che consente loro di acquisire nuove abilità in maniera personalizzata e secondo i propri ritmi (Glenberg, 2010).

Il progetto

Il contesto

Nel panorama educativo contemporaneo, l’inclusione scolastica è un principio fondamentale che mira a garantire il diritto all’istruzione per tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro capacità o difficoltà. In questo contesto, la figura del docente di sostegno riveste un ruolo cruciale. La formazione specifica dei docenti di sostegno, in particolare attraverso il Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno, è essenziale per promuovere una didattica inclusiva ed efficace. La complessità del lavoro del docente di sostegno richiede una preparazione specifica e approfondita, che va ben oltre la semplice conoscenza delle tecniche didattiche. Solo attraverso una formazione completa e aggiornata, i docenti sono in grado di affrontare le sfide educative e sociali che incontrano quotidianamente e di offrire un supporto adeguato per tutti gli studenti, nessuno escluso.

Un’adeguata formazione dei docenti di sostegno ha un impatto positivo su tutto il sistema educativo. Un corpo docente preparato e consapevole delle dinamiche inclusive contribuisce a creare un ambiente scolastico più accogliente e solidale, dove la diversità è vista come una risorsa piuttosto che come un ostacolo.

Date queste premesse si intende presentare un progetto svoltosi a Milano, in una classe terza di scuola Secondaria di Primo Grado, nell’ambito delle ore del percorso di tirocinio previste dal Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno dell’Università di Milano Bicocca. L’Istituto scolastico in cui ha trovato sede l’esperienza di tirocinio è ubicato in un quartiere non particolarmente periferico, ma poco fortunato dal punto di vista urbanistico poiché stretto tra arterie stradali molto trafficate e privo di spazi adatti per l’incontro e l’aggregazione. Si tratta di un territorio che negli ultimi decenni ha visto aumentare fortemente la componente interculturale, la quale si rispecchia nella composizione della classe, costituita da 18 alunni di cui 16 con background migratorio da 10 diversi Paesi. La classe è apparsa un gruppo coeso, dotato di senso dell’ironia e vivacità culturale. Si è anche osservato come il gruppo classe in questione, in fase preadolescenziale, si senta poco legittimato a operare scelte, esprimere il proprio parere, coltivare sogni e ambizioni; si rileva un atteggiamento di sfiducia o comunque di estremo pragmatismo verso il futuro con una certa tendenza all’autocensura. Nonostante una recente globalizzazione dei consumi culturali, gli alunni hanno riferito di sentirsi poco rappresentati dai media e in generale dall’immaginario italiano.

Gli obiettivi e la progettazione

Data l’analisi del contesto è stato individuato come obiettivo principale la creazione di un’occasione significativa di espressione di sé e riflessione su di sé, anche in ottica di Progetto di Vita, al fine di evitare il rischio di un’invisibilizzazione futura, tale per cui le voci di questi ragazzi restino inascoltate. Come mediatore di tale racconto e di tale riflessione si è deciso di utilizzare il comune territorio di residenza — il quartiere — in modo da calare il più possibile il progetto in un contesto reale e intercettare l’interesse e la motivazione degli alunni. Il prodotto finale è dunque un racconto/guida del quartiere visto attraverso lo sguardo dei ragazzi e delle ragazze, attraverso i luoghi a loro familiari e quelli per loro significativi, sia a causa di connessioni con la propria vita quotidiana sia per rimandi a una dimensione collettiva ed eventualmente affrontata tramite discipline scolastiche: eventi storici, luoghi di interesse artistico o naturalistico. La guida è stata realizzata tramite una mappa cartacea collegata a contenuti multimediali quali audio, video, foto, testi, tramite QR code.

Obiettivo principale di progetto è quindi creare un oggetto frutto di condivisione che stimoli una riflessione sull’intersezione tra dimensione individuale e dimensione collettiva, sui propri ruoli sociali, sull’inclusione intesa come partecipazione e consapevolezza del proprio contesto di vita.

A livello metodologico la dimensione della collegialità delle scelte è stata posta come prioritaria per la realizzazione della guida di quartiere, così come l’importanza del contributo di ciascuno. I concetti di non direttività e di responsabilità condivisa sono stati parimenti centrali per lo sviluppo del percorso formativo. Si è trovata in tal senso una cornice teorica di riferimento nel concetto di accettazione positiva incondizionata proposta da Rogers (Rogers, 2019). Durante tutto il periodo del progetto, si è voluta, inoltre, porre particolare cura nel sostenere sia la dimensione pratica sia la dimensione riflessiva, stimolando la circolarità tra le due.

Impiego delle tecnologie

In fase di progettazione è stata svolta una riflessione su cosa, come e quanto proporre attraverso l’uso delle tecnologie. Tale riflessione è parsa imprescindibile per evitare di cadere in una sterile ricerca di effetto wow — rischio insito nell’utilizzo delle tecnologie nella didattica — e al contrario supportare la realizzazione di prodotti portatori di senso, in cui il processo e il ragionamento sotteso siano più importanti del risultato e del mezzo utilizzato per arrivarvi.

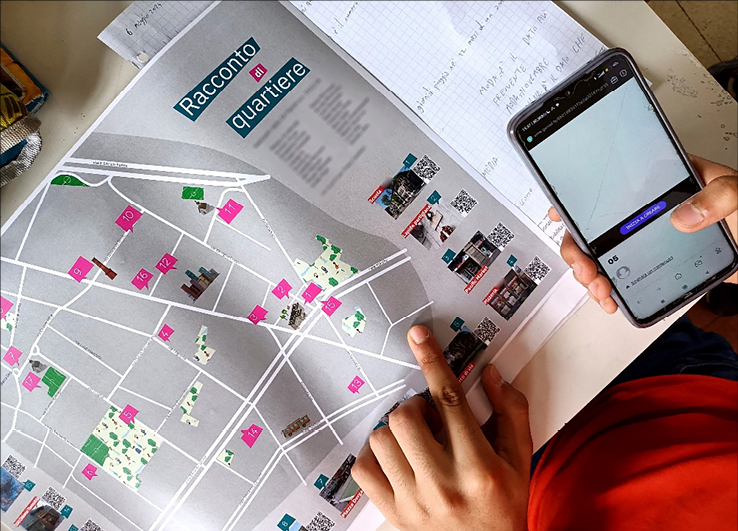

Il prodotto finale del progetto proposto agli alunni è consistito in una mappa cartacea, perché si è voluta sostenere l’idea di matericità del prodotto finito, in controtendenza rispetto al dilagare di prodotti esclusivamente online. La guida cartacea realizzata rimanda a una dimensione digitale tramite una serie di QR code collegati alla descrizione multimediale dei singoli punti di interesse individuati.

È stato ritenuto di fondamentale importanza che l’esperienza reale precedesse quella digitale: tutto il racconto multimediale dei luoghi di interesse è stato implementato solo dopo aver raccontato in classe di tali luoghi e averli visitati di persona. Il mezzo digitale è stato dunque impiegato in funzione comunicativa e in quanto dilatatore dell’esperienza (Fabbri, 2020): a partire da luoghi reali esperiti nel quotidiano i ragazzi sono stati chiamati a realizzarne un racconto multimediale sfruttando le possibilità connettive e narrative proprie del digitale.

In controtendenza rispetto a un certo approccio impulsivo tipico dei social network si è voluta sostenere la dimensione riflessiva e narrativa, offrendo ai ragazzi diverse occasioni per ragionare sul senso di quanto si stava producendo e garantendo tempi distesi per la realizzazione degli elaborati (Muschitiello, 2023).

Un alunno testa il funzionamento dei QR code sulla mappa cartacea.

Prima fase: il quartiere e gli strumenti per raccontarlo

Il progetto è stato articolato in 12 incontri di due ore ciascuno, attuate tra la metà di febbraio e la metà di aprile 2024.

Nella fase iniziale si è lavorato sullo strumento mappa, sia digitale che cartacea, ragionando su come definire un quartiere e quali significati attribuirgli. L’impressione iniziale è che i ragazzi tendano a subire il proprio territorio: alcuni lo vivono con indifferenza, altri lo percepiscono come «brutto, sporco, pericoloso». In entrambi i casi è apparso evidente come gli alunni non abbiano mai riflettuto sul quartiere e non lo abbiamo mai considerato possibile oggetto di studio né tanto meno di intervento. L’operazione di lettura critica del territorio è stata quindi sostenuta fin da subito e ha costituito uno dei nuclei fondanti dell’esperienza. D’altra parte, si ritiene che ogni criticità, ogni crepa, ogni conflitto possa costituire un interessante spunto di riflessione: in questo caso il portato negativo dei ragazzi su alcuni aspetti del quartiere è servito per ragionare su come la guida non dovesse includere necessariamente solo luoghi turistici o particolarmente significativi dal punto di vista estetico, e su come portare alla luce le criticità sia fondamentale per un approccio critico e propositivo in ottica migliorativa.

Tale lettura critica è stata supportata da esercitazioni e da momenti di dibattito guidato finalizzati alla scelta dei punti di interesse da inserire nella mappa. La documentazione del processo di scelta dei punti e delle relative motivazioni è stata realizzata tramite un padlet condiviso. Tale negoziazione collettiva relativamente ai significati che ciascuno ha attribuito a determinati luoghi del quartiere costituisce — come vedremo meglio in seguito — uno dei punti centrali e di maggior interesse dello strumento mappa di comunità (Murtas, 2016).

Parallelamente alle attività sulla mappa e sul quartiere sono stati presentati alla classe gli strumenti narrativi a disposizione per raccontare il paesaggio. Sono state illustrate le basi tecniche della fotografia, delle riprese video e delle riprese audio, non certo con la pretesa di insegnare una tecnica, quanto piuttosto per dare alcune pratiche indicazioni di base che consentissero agli alunni di utilizzare il proprio smartphone in maniera espressiva e consapevole, e dare loro l’opportunità di ottenere risultati soddisfacenti, il più possibile vicini a quanto auspicato.

Gli alunni hanno da subito dimostrato entusiasmo all’idea di utilizzare i propri smartphone in ottica BYOD e di acquisirne maggiori competenze tecniche ed espressive.

Seconda fase: alla scoperta del quartiere

L’obiettivo della seconda fase è stato definire l’elenco dei punti di interesse da inserire sulla guida di quartiere. È stata operata una riflessione condivisa a partire dalle varie proposte: alcuni luoghi sono stati eliminati, altri aggiunti, per poi concordare un possibile itinerario. Rispetto a quanto pianificato in fase di progettazione, si è dato meno peso ai punti di interesse storico e paesaggistico per lasciare più spazio allo sguardo soggettivo dei ragazzi. Nel complesso, prendendo a prestito le categorie proposte da Castiglioni, si può affermare che la lettura denotativa (cosa?) del territorio è passata in secondo piano rispetto alla lettura interpretativa (perché) e a quella connotativa (cosa mi suscita?) (Castiglioni, 2022).

Gli alunni hanno scelto quali luoghi significativi da inserire nella mappa: la scuola; luoghi di ritrovo quali parchi, oratori, piazze; luoghi di ristorazione e piccoli negozi; punti di interesse storico, artistico o naturalistico quali una lapide partigiana, due murales, un albero.

Sulla base dei punti di interesse emersi la docente tirocinante ha individuato due itinerari da realizzarsi in altrettante uscite didattiche: due anelli adiacenti al territorio scolastico, entrambi facilmente percorribili a piedi. Tali uscite erano state progettate come finalizzate alla realizzazione dei materiali audio e video necessari per l’implementazione dei contenuti digitali: si è trattato non solo di un momento di documentazione, ma anche e soprattutto di scoperta.

Inizialmente la classe è apparsa piuttosto disorientata: allegra all’idea della passeggiata, ma poco consapevole di ciò che si stava andando a fare e dubbiosa su cosa ritrarre. D’altra parte, non sempre è facile sganciarsi da un certo approccio estetico, poiché «la nostra cultura iconica […] ci condiziona […] a valutare, a scegliere e a fotografare soggetti, sfondi, panorami in base al nostro senso del “bello” e in base a stereotipi visuali» (Parmeggiani, 2006). Sono stati dunque forniti suggerimenti più precisi e individuali su cosa fotografare: i ragazzi hanno allora iniziato a scattare molte immagini, a suggerire deviazioni, a indicarsi l’un l’altro luoghi o punti di vista interessanti.

L’uscita in quartiere ha costituito un momento particolarmente significativo durante il quale gli alunni hanno agito quella negoziazione di significato sui luoghi che fino ad allora era stata agita solo a livello concettuale. I ragazzi hanno potuto condividere con la classe luoghi conosciuti o scoprirne di nuovi su un territorio a volte solo apparentemente familiare.

Terza fase: realizzazione dei contenuti multimediali

Durante la terza fase la docente tirocinante ha illustrato alla classe la piattaforma interattiva Genially e nello specifico la funzionalità dell’image hotspot5 attraverso la quale gli alunni, divisi in gruppi, hanno realizzato i racconti interattivi dei singoli punti di interesse che sono andati a costituire di fatto la mappa di comunità della classe. Ogni sessione di lavoro al pc è stata preceduta da un momento in plenaria durante il quale verificare il punto della situazione, decidere eventuali modifiche o valutare la necessità di ulteriori materiali.

Agli alunni è stata lasciata completa libertà esplorativa ed espressiva, nei limiti degli strumenti offerti dalla piattaforma Genially. In questa fase la docente tirocinante è intervenuta muovendosi tra i vari gruppi, proponendosi come facilitatrice dei processi di costruzione di conoscenza; come guida all’utilizzo del software; come supporto alle attività di ricerca, analisi e organizzazione delle informazioni. Tra ogni incontro e il successivo la docente ha visionato quanto realizzato e ha fornito un feedback sui singoli lavori. L’approccio è stato quello della verifica formativa: commenti espressi in termini positivi, con indicazioni su come migliorare alcuni aspetti, suggerimenti di fonti per la ricerca o domande aperte per suscitare ulteriori riflessioni. Tale modalità di valutazione è stata ritenuta particolarmente ricca di senso: gli alunni si sono sentiti motivati e supportati, la docente ha potuto fornire un riscontro senza porsi in atteggiamento giudicante o direttivo. Le ricadute in termini relazionali sono state decisamente positive, con un vissuto di condivisione e fiducia reciproca.

Per quanto riguarda gli strumenti, gli alunni hanno preferito nettamente l’utilizzo di fotografie, rispetto agli altri mezzi proposti ovvero riprese audio e video. Relativamente alle riprese audio e video sono state riscontrate difficoltà sia in fase di ripresa, sia in fase di implementazione dell’image hotspot. La maggior parte degli alunni ha inoltre riferito una fatica concettuale nel trasporre il racconto dei luoghi tramite tali strumenti espressivi. Il mezzo fotografico è dunque quello che ha maggiormente soddisfatto sia il criterio di interesse dei ragazzi che quello di efficacia e semplicità di impiego. In effetti, ai fini del progetto, l’immagine ha saputo condensare potenza narrativa e immediatezza, rivelandosi particolarmente proficua. D’altra parte, la fotografia è ampiamente usata in progetti di stampo etnologico o sociologico, ad esempio con proposte di autophotography, ossia produzione da parte dei residenti di foto del proprio luogo di vita (De Nardi, 2013). Al contrario della ripresa video, che in qualche modo può abbracciare una porzione potenzialmente illimitata di orizzonte, la fotografia necessita di un atto consapevole di scelta a monte. Tale riflessione, insita nello scatto fotografico, è forse ciò che maggiormente contribuisce alla forza narrativa dell’immagine fissa.

Alcuni degli scatti realizzati da alunne e alunni in quartiere.

Quarta fase: chiusura dei lavori

Per concludere il progetto è stata svolta una riflessione sul lavoro svolto e, nello specifico, sul concetto di quartiere, di comunità, di appartenenza, alla luce del percorso progettuale e della mappa realizzata. Tale atteggiamento di riflessività è stato ritenuto fondamentale, data l’importanza di ritornare su quanto prodotto per ribadire, rivedere e co-costruire il senso del lavoro individuale e collettivo.

Durante tutto il progetto si è cercato di mantenere aperta una serie di interrogativi sui concetti chiave che hanno sostenuto teoricamente il percorso: cosa significa vivere un quartiere? Quali risorse può offrire? Quali risorse posso offrire io al quartiere? Cosa può essere migliorato? Cosa mi fa sentire a casa in un luogo? Quanto mi sento a casa nel mio quartiere? Per consentire una sorta di punto fermo in questa riflessione è stato somministrato alla classe un questionario con una serie di domande volte appunto a invitare alunni e alunne a una rilettura in chiave più personale del lavoro svolto.

I luoghi più frequentati sono risultati la scuola, la sede di una nota catena di fast food, l’oratorio, una pizzeria, un parco. Questi stessi luoghi, con una classifica leggermente diversa, sono stati considerati anche i più importanti per il quartiere e quelli che i ragazzi reputano più significativi a livello personale.

Tra le caratteristiche positive del quartiere vengono citati i luoghi di ritrovo e la presenza di amici e familiari. Tra le caratteristiche negative, invece, «troppo cemento, brutta gente», «la spazzatura», «la puzza». Secondo gli alunni nel quartiere mancano «luoghi culturali», «campi da calcio», «sicurezza, pulizia e educazione».

Si è ragionato su come ci si sia affrancati dalle categorie di bellezza oggettiva e come si tenda ad attribuire valore a luoghi apparentemente banali, tramite le relazioni che intessiamo con essi. I quartieri dove viviamo spesso non includono nulla di monumentale, eccezionale, degno di essere inserito in una guida turistica come normalmente intesa. Il progetto di tirocinio è stato dunque un’occasione di ragionare e investigare su quei luoghi di confine, apparentemente privi di identità, che potrebbero diventare nonluoghi antropologici (Augé, 1993), ma che invece sono spesso occasioni di incontro con la sorpresa, il dettaglio che incanta, l’altro da sé.

La riflessione sui luoghi

La dimensione relazionale del paesaggio

La riflessione sui luoghi è una tematica oggi ampiamente dibattuta poiché offre l’opportunità di toccare alcuni nodi del contemporaneo quali la cura del bene comune, la partecipazione, la dimensione collettiva, l’incontro con l’altro. I luoghi non sono esenti dal senso di crisi che pare attraversare ogni aspetto della vita, ma in qualche misura possono costituire anche una risposta.

L’essere umano pare oscillare tra l’individualismo spinto da un lato e la sempre più pressante richiesta di partecipazione e desiderio di comunità dall’altro. Sul concetto di «comunità», inoltre, c’è molta retorica e poca grammatica (Quatera, 2017), si tratta sicuramente di un termine oggi molto usato e abusato, che riempie spesso i discorsi, ma che raramente incontra modalità concrete e portatrici di senso. Sempre più spesso si assiste al rischio di una curvatura in chiave utilitaristica del concetto di partecipazione, di una riduzione di ogni cosa all’interpretazione economica di mercato, di una visione egocentrata da social network. Un antidoto al senso di incertezza che ne deriva può esistere proprio nella rivalutazione in chiave relazionale del concetto di paesaggio, che ci consenta di pensare il nostro comune spazio di azione come un bene comune.

Il termine paesaggio viene definito dalla Convenzione Europea del Paesaggio del 2020 come «una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni». Il paesaggio non può dunque essere considerato come mero inventario degli elementi che lo compongono, poiché il suo significato risiede soprattutto nelle relazioni intessute tra le persone e tra queste e i luoghi in cui vivono. Per sua natura esso è il luogo in cui «si incrociano e si sovrappongono più piani: passato/presente/futuro; reale/desiderato; individuale/collettivo» (Bonato e Zola, 2023).

In ambito didattico l’esperienza sul territorio può divenire facilitatrice di dinamiche di autodeterminazione e autonomia, non certo in una direzione di sciatteria e laissez-faire in cui la pratica educativa si vada diluendo in una vaga delega al territorio, ma al contrario attraverso la piena assunzione di responsabilità della scuola, che si fa scuola diffusa, che ha il coraggio di abbandonare il tradizionale luogo della classe e di porsi come punto di riferimento civico e culturale per l’intera comunità (Locatelli, 2023). Percorsi didattici in ambienti urbani rendono possibile la costruzione di un rapporto immediato, concreto e operativo con il mondo reale e il coinvolgimento di tutte le dimensioni — cognitiva, fisica, affettiva e relazionale — degli alunni per un’educazione diffusa, non più limitata agli spazi e alle modalità offerti dagli edifici scolastici (Dello Preite e Balestri, 2022).

Le mappe di comunità

La mappa di comunità è uno degli strumenti principali della geografia partecipata e si presta a porsi da tramite tra la dimensione relazione del paesaggio di cui si è brevemente accennato e le richieste di pratiche inclusive portate dall’ambito educativo e didattico.

Le prime Parish Maps nascono in Inghilterra all’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, a opera di Sue Clifford e Angela King, fondatrici di Common Ground, associazione no-profit attiva nell’ambito della tutela e della valorizzazione del territorio tramite la partecipazione attiva della popolazione. Parish («parrocchia») è il termine che designa, nell’Ottocento, la più piccola unità amministrativa inglese; l’espressione Parish Map non possiede alcuna connotazione religiosa, ma pone l’accento sulla dimensione ridotta del territorio preso in esame. Le prime Parish Maps sono state utilizzate per descrivere piccoli centri abitati situati in contesto rurale, in un’ottica di rivalutazione del patrimonio materiale e immateriale. In Italia è il Laboratorio Ecomusei della Regione Piemonte che, agli inizi del 2000, introduce tale strumento, traducendo liberamente il termine anglosassone Parish Map con «mappa di comunità», decidendo di sottolinearne non tanto la questione dimensionale quanto quella relazionale e partecipativa (Murtas, 2016).

Una mappa di comunità può essere definita come l’esplicitazione visiva della lettura partecipata di un paesaggio, realizzata dalle persone che tale paesaggio vivono e attraversano. Se la topografia classica si mantiene su un piano prettamente oggettivo — anzi il suo scopo è proprio rappresentare nella maniera più esatta possibile un territorio — la mappa di comunità lavora su un piano soggettivo, esplicitando la percezione che gli abitanti posseggono di un luogo. In questo senso la mappa di comunità distorce la realtà, ridisegna confini e significati, sposta centri e periferie, rimaneggia il materiale geografico per piegarlo ai vissuti percettivi degli abitanti (Clifford, Maggi e Murtas, 2006).

Spesso non sono i monumenti o gli edifici «eccezionali» ad assumere un valore affettivo per gli abitanti, ma piuttosto i luoghi di ritrovo, le piazze, i parchi, così come quei luoghi apparentemente non interessanti, ma portatori di significato per gli individui che lo vivono.

Attraverso una mappa di comunità tali luoghi — altrimenti facilmente dimenticati — possono trovare spazio di racconto.

La mappa di comunità come mediatore didattico e strumento inclusivo

La mappa di comunità si presenta come utile mediatore didattico. In primo luogo, perché possibile connettore di contenuti afferenti a diverse discipline: il comune territorio di residenza può divenire spunto per approcciare eventi storici, elementi di storia dell’arte, argomenti di scienze della Terra, per citare solo alcuni degli esempi possibili. In secondo luogo, perché la natura rappresentativa della mappa offre l’opportunità di porsi come tramite tra l’alunno e la conoscenza, agevolando il processo di apprendimento. In ultima analisi la creazione di una mappa di comunità può rappresentare una significativa esperienza di didattica esperienziale e outdoor che si avvale del territorio quale comunità educante.

La mappa di comunità è inoltre uno strumento dall’enorme potenziale inclusivo. Innanzitutto, la creazione di una mappa condivisa si presta all’utilizzo dei più svariati mezzi espressivi, accogliendo gli stili cognitivi ed espressivi di ciascuno in ottica UDL (CAST, 2011).

In secondo luogo, la creazione di una mappa presuppone una progettazione non direttiva, collaborativa e orizzontale, all’interno della quale ciascuno può sentirsi libero, legittimato a svolgere la propria narrazione senza timore di giudizi o confronti, in un’atmosfera di accettazione positiva e dunque inclusione.

Una mappa di comunità può agevolare percorsi di condivisione tramite progetti di gemellaggio con altre classi che abbiano svolto progetti simili nello stesso contesto urbano, così come in contesti rurali o in altre città o Paesi.

Infine, tramite una negoziazione collettiva di attribuzione dei significati e il processo di costruzione di un racconto condiviso, la mappa di comunità può sostenere pratiche di cittadinanza attiva e consapevole, promuovendo la partecipazione al tessuto sociale del proprio territorio di residenza.

In quest’ottica l’inclusione viene a superare la dimensione dell’aula scolastica e amplia il proprio orizzonte spaziale e temporale, assumendo il significato più ampio di «sentirsi a casa»: ovvero sentirsi parte di qualcosa di condiviso, percepire che il proprio contributo può essere significativo, assumere consapevolezza dei propri ruoli sociali all’interno della rete della collettività.

Conclusioni

L’utilizzo dell’Embodied Learning Environment ha concretamente aiutato gli studenti provenienti da diversi contesti a superare i confini disciplinari e a dare un senso alle complesse sfide del mondo reale attraverso l’impegno esplicito dei loro corpi e dei loro sistemi sensoriali, compresa la riflessività, la creatività e la complessità mediante l’attenzione alle interazioni corpo-mente-ambiente. Ha consentito, inoltre, lo sviluppo di competenze transdisciplinari fondamentali per integrare prospettive e conoscenze diverse. Mantenere le relazioni mente-corpo-ambiente al centro dell’educazione ha offerto agli studenti l’opportunità di sviluppare una visione significativa di se stessi come discenti competenti all’interno di una «comunità di esperienza», incoraggiandoli a muoversi tra lo sfondo, le storie, le credenze, le scelte, le esperienze e le espressioni che influenzano le loro azioni e quelle altrui.

Considerando che una delle caratteristiche fondamentali di tale approccio è la capacità di creare un ambiente immersivo, un’ulteriore applicazione e ampliamento del progetto potrebbe essere l’impiego di tecnologie avanzate come la realtà aumentata (RA) e la realtà virtuale (RV), utili ad ampliare l’esperienza in modo ancor più interattivo soprattutto in contesti educativi e culturali che abbracciano il territorio. L’apprendimento immersivo risulta essere particolarmente inclusivo poiché i contenuti sono facilmente adattabili alle differenti capacità e ritmi.

L’Embodied Learning Environment può, pertanto, rappresentare una svolta nel campo dell’educazione, offrendo un modo innovativo e coinvolgente per apprendere, integrando corpo, mente, spazio fisico e tecnologie su più livelli, rendendo l’apprendimento un’esperienza immersiva e significativa, capace di stimolare non solo l’intelletto, ma anche le emozioni e le abilità pratiche degli studenti. Sebbene vi siano sfide nell’implementazione di questo approccio, i benefici potenziali sono enormi, aprendo la strada a un’educazione più efficace e trasformativa.

Il dibattito a riguardo invita a una riflessione più ampia sul ruolo della corporeità in una società altamente digitalizzata, in cui la comunicazione e l’interazione si svolgono sempre più frequentemente in contesti virtuali. La possibilità di «vivere» concetti astratti attraverso il corpo consente agli studenti di sviluppare una visione critica della tecnologia stessa, comprendendo meglio l’interazione tra dimensione fisica e digitale e imparando a utilizzare la tecnologia non come un fine, ma come un mezzo per costruire conoscenze significative e pertinenti.

In conclusione, l’Embodied Learning Environment non solo valorizza il corpo come strumento di apprendimento, ma rappresenta un cambiamento di paradigma verso un’educazione più interattiva, multisensoriale e personalizzata. Attraverso questo approccio, l’educazione può diventare un processo più naturale, inclusivo e immersivo, in cui gli studenti sono invitati a esplorare, sperimentare e «incarnare» la conoscenza.

Bibliografia

Anderson B. (1983), Imagined Communities: Reflections on the origin and spread of nationalism, London and New York, Verso.

Antle A. N. (2013), Research opportunities: Embodied child-computer interaction, «International Journal of Child-Computer Interaction», vol. 1, n. 1, pp. 30-36.

Augé M. (1993), Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Milano, Elèuthera.

Barsalou L.W. (2008), Grounded Cognition, «Annual Review of Psychology», vol. 59, pp. 617-645.

Baudrillard J. (1994), Simulacra and Simulation, Ann Arbor, MI, University of Michigan Press.

Bonato L. e Zola L. (2023), Mappe di comunità: uno strumento di incontro, «RiCOGNIZIONI», vol. 19, pp. 13-20.

Buckingham, D. (2000). After the death of childhood: Growing up in the age of electronic media, Cambridge, Polity Press.

CAST (2011), Universal Design for Learning (UDL) guidelines version 2.0, Wakefield, MA, CAST.

Castells M. (2009), Communication power, Oxford, Oxford University Press.

Castiglioni B. (2022), Paesaggio e società. Una prospettiva geografica, Roma, Carocci.

Clark A. (1997), Being there: Putting brain, body, and world together again, Cambridge, MA, MIT Press.

Clifford S., Maggi M. e Murtas D. (2006), Genius loci. Perché, quando e come realizzare una mappa di comunità, Torino, IRES Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte.

Damasio, A. (1999), The feeling of what happens: Body and emotion in the making of consciousness, New York, NY, Harcourt.

De Angelis B., Greganti P., Orlando A. e Pronti M. (2022), Corporeality, motion and UDL for special education teachers training, «Italian Journal of Special Education for Inclusion», vol. X, n. 1, pp. 175-189.

De Certeau M. (1984), The practice of everyday life, Oakland, CA, University of California Press.

De Nardi A. (2013), Il paesaggio come strumento per l’educazione interculturale. Linee guida, Montebelluna, TV, Museo di Storia Naturale e Archeologia.

Dello Preite F. e Balestri F. (2022), Progettazione relazionale per una scuola diffusa, «Formazione & insegnamento», vol. XX, n. 1, pp 53-63.

Dewey J. (1997), Democracy and education: An introduction to the philosophy of education, New York, NY, Simon and Schuster.

Di Barbora E. e Fedeli D. (2023), Ambienti per l’apprendimento e accessibilità tra barriere e facilitatori: una ricerca empirica sullo spazio come terzo educatore, «Italian Journal of Special Education for Inclusion», vol. 11, n. 2, pp 90-98.

Digennaro S. (2022), Io-corpo. Perché occorre ripensare il pensiero pedagogico e il modo in cui educhiamo, Trento, Erickson.

Dourish P. (2001), Where the action is: The foundations of embodied interaction, Cambridge, MA, MIT Press.

Engel A.K., Maye, A., Kurthen, M., e König, P. (2013), Where’s the action? The pragmatic turn in cognitive science, «Trends in Cognitive Science», vol. 17 n. 5, pp. 202-209.

Fabbri M. (2020), Preadolescenti onlife: educare alla cittadinanza digitale, «MeTis. Mondi educativi. Temi, indagini, suggestioni», vol. 10, n. 1, pp. 139-161.

Floridi L. (2014), The Fourth Revolution. How the infosphere is reshaping human reality, Oxford, Oxford University Press.

Gallese V. e Lakoff G. (2005), The brain’s concepts: The role of the sensory-motor system in conceptual knowledge, «Cognitive Neuropsychology», vol. 22, n. 3, pp. 455-479.

Glenberg, A.M. (2010), Embodiment as a unifying perspective for psychology, «WIREs Cognitive Science», vol. 1, n. 4, pp. 586-596.

Gomez Paloma F., Ascione A. e Tafuri D. (2016), Embodied Cognition: Il ruolo del corpo nella didattica, «Formazione & Insegnamento», vol. XIV, n. 1, pp. 75-87.

Heidegger M. (1975), The basic problems of phenomenology, Bloomington, IN, Indiana University Press.

hooks b. (2020), Insegnare a trasgredire. L’educazione come pratica della libertà, Sesto San Giovanni, MI, Meltemi Editore.

Jenkins H. (2006), Convergence culture: Where old and new media collide, New York, NY, New York University Press.

Lakoff G. e Johnson M. (1999), Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge to western thought, New York, NY, Basic Books.

Latour B. (2005), Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory, Oxford, Oxford University Press.

Lévy P. (1999), Cyberculture, Minneapolis, MN, University of Minnesota Press.

Livingstone, S. (2009), Children and the Internet: Great expectations, challenging realities, Cambridge, Polity.

Locatelli R. (2023), La scuola di prossimità. Dimensioni, geografie e strumenti di un rinnovato scenario educativo, a cura di Stefania Chipa, Giuseppina Rosa Jose Mangione, SerenaGreco, Lorenza Orlandini, Alessia Rosa, Scholé, 2023, «IUL Research», vol. 4, n. 8, pp. 337-339.

Manovich L. (2001), The language of new media, Cambridge, MA, MIT Press.

Mariani A. (2004), Corpo e modernità, Milano, Unicopli.

McLuhan M. (1964), Understanding media: The extensions of man, New York, NY, McGraw-Hill.

Merleau-Ponty M. (1962), Phenomenology of perception, London and New York, Routledge.

Morley D. (2000), Home territories: Media, mobility and identity, London and New York, Routledge.

Murtas D. (2016), Mappe di comunità. Conoscere e rappresentare il proprio mondo, «Gea. Paesaggi territori geografie», vol. 33, pp. 10-16.

Muschitiello A. (2023), I rischi dello sviluppo adolescenziale onlife. Riflessioni e prospettive di biopedagogia, «QTimes», vol. 1, n. 1, pp. 104-116.

Parmeggiani P. (2006), Fotografare il territorio: nuovi contributi della sociologia visuale, Udine, Quaderni del Dipartimento EST.

Perry M. e Medina R. (2011), Embodied education: Defining and exploring a new perspective on learning, «The International Handbook of Interpretation in Educational Research», vol. 3, pp. 87-102. www.researchgate.net/publication/279638142_Embodiment_and_Performance_in_Pedagogy_Research_Investigating_the_Possibility_of_the_Body_in_Curriculum_Experience (consultato il 22 ottobre 2025).

Quatera I. (2017), Inclusione come strategia per il bene comune, «MeTis. Mondi educativi. Temi, indagini, suggestioni», vol. 7, n. 2, pp. 366-381.

Rogers C. (2013), La terapia centrata-sul-cliente, Firenze, Giunti.

Shapiro L. (2019), Embodied cognition, Londra, Routledge.

Tuan, Y.F. (1977), Space and place: The perspective of experience, Minneapolis, MN, University of Minnesota Press.

Turkle S. (2011), Alone together: Why we expect more from technology and less from each other, New York, NY, Basic Books.

Varani A. (2004), Il gruppo come ambiente di costruzione della conoscenza. In A. Carletti e A. Varani (a cura di), Didattica costruttivista. Dalle teorie alla pratica in classe, Trento, Erickson, pp.150-190. https://www.ibs.it/didattica-costruttivista-dalle-teorie-alla-libro-anna-carletti-andrea-varani/e/9788879467025?srsltid=AfmBOoozpBNN9j8ubXhDOVGzzCmeWjxWh2mVTvRD-cbhAAgCAlD6M1CL (consultato il 22 ottobre 2025).

Zanato Orlandini O. (2007), Lo sguardo sul paesaggio da una prospettiva pedagogico-ambientale. In B. Castiglioni, M. Celi e E. Gamberoni, Il paesaggio vicino a noi. Educazione, consapevolezza, responsabilità, Montebelluna, TV, Museo Civico di Storia Naturale e Archeologia, pp. 39-50.

-

1 Università degli Studi di Milano Bicocca.

-

2 Università degli Studi di Milano Bicocca.

-

3 Università degli Studi di Milano Bicocca.

-

4 Università degli Studi di Milano Bicocca.

-

5 Si tratta di artefatti multimediali che consentono di aggiungere dei punti interattivi a un’immagine: quando l’utente clicca sul punto si apre un popup con il relativo contenuto, che può essere un’ulteriore immagine, un testo, un video, un audio, un link.

Vol. 2, Issue 2, October 2025